暑い夏が始まる

猛暑が見込まれる2025年、今年も6月22日に都議選、7月20日に参院選があります。2021年にも選挙をテーマにいろいろと語りましたが、あれから4年、選挙状況がどのように変わったのか、未来の選挙のイメージなどについて語りたいと思います。

【参考】第拾四夜 選挙で悩む管理者の夜

なお、よく勘違いされる期日前投票と不在者投票(郵送はこちら)の違いについても上記のコラムで記載してあります。

選挙の課題

公職選挙法での選挙の要件は、前述のコラムにも記載していますが再掲します。

第四十四条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない

第四十五条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない

しっかりそのままです。でもよく読むと、以下のような記述もあります。

第四十五条2 投票用紙の様式は、衆議院議員又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。

そう、地方公共団体の議員などの投票用紙の様式については、選挙管理委員会が定めるとしています。

ここをつつくといろいろとできるのですが、後半で語ります。

原則、特定の日に特定の場所で、本人が投票行為を行うこと、さらに投票用紙の様式は決められたものであること(これが異なると、そもそも投票用紙の偽造という疑いが発生)が変更できないのはかなり面倒です。例えるならば、みんなで集まる社畜が大好きな「会議」、コロナ前は「特定時間に特定場所に参加者全員が出席」という怖い状況でした。しかし、コロナ後は「WEB会議を使用して、特定の時間に話し声が聞かれない状況で参加」という形式に変わりました。このため、参加者のタイパ(*1)はかなり良くなったことは間違いありません。

選挙において、この辺が変われば画期的なのですが、ある意味仕方ないことであり、言い換えれば、厳密さ>利便性という考えで成り立っているといえます。

河野デジタル大臣が語る

選挙・デジタル選挙といえば、やはり河野デジタル大臣です。2024/08/06のデロイトトーマツの記事でしっかり語っています。

【参考】(考・政治×デジタル)河野デジタル大臣が語る未来の選挙 「インターネット投票の実現を」

(https://faportal.deloitte.jp/institute/report/articles/001092.html)

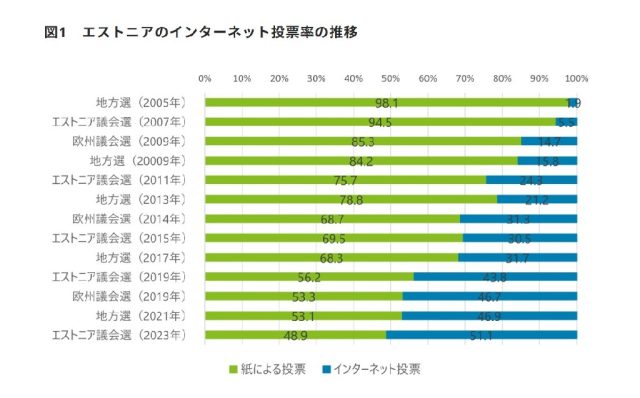

記事を見ますと、相変わらずITへの過大な期待は置いておいて、今後のネット投票の未来、(紙ではなく)タブレットでの投票(電子投票)、公職選挙法の改正の必要性、そしてi-voteingの先進国であるエストニアの事例などが書かれています。

<図表48-1 エストニアのインターネット投票率 上記記事から図表引用>

河野大臣が言っている「タブレットでの投票」(*2)って、公職選挙法の第四十五条(投票用紙の交付及び様式)、第四十六条(投票の記載事項及び投函)あたりに引っ掛かりそうですが、前述の通り、第四十六条の二に、「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投票(次条、第四十八条の二及び第四十九条)」とあります。で、2002年以降に電子投票が続々と実施されましたが、トラブル続出たったらしいです。

<図表48-2 2024年の大阪府四條畷市長選の電子投票の風景

(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF19BJ70Z11C24A2000000/ から引用)>

2024年の市長選では、上記図表のように「タブレットに表示された候補者名をタップ」というシンプルなもの、まるで新人SEに対する課題レベルのアプリ(だって、どんどん追加するだけでしょ。本人確認の名簿照会は別出しだろうし)。

ただ、投票集計は既にDB化されているだろうし、誤字もないでしょうから、集計は超早です。

【参考】京セラの電子投開票システム「デジ選」が大阪府四條畷市長選の電子投開票に採用

(https://www.kyocera.co.jp/newsroom/news/2024/002615.html)

ネット投票って大丈夫?

さて、ネット投票です。まずはネット投票の定義をしっかり行いましょう。たぶん一般人が考えるネット投票は、自分のスマホやPCから24時間いつでも投票できる というイメージだと思います。しかし、投票する上でクリアしなくてはいけない問題が多数あります。

一番対応は難しいのは、現行の対面投票でも難しい「本人確認」です。対面投票でも、

・登録された住所に郵便で送られた投票券を、本人が持参

・投票者が本人であることを「〇〇さんですね」と確認

の2点で本人確認しています。(自治体によっては、後者はなし)

ということはネットログインに「マイナンバー」入力で本人確認ができそうですが、逆に言うと12桁の「マイナンバー」を知っていれば、本人詐称ができそうです。また、ネットで「マイナンバー」+顔認証などをしても良いですが、データ量や認証機器などのインフラがかかりそうです。費用もそうですが、それらの機器やシステムを市職員や派遣さんがメンテナンスなんて絶対に無理です。マイナンバーカードとマイナンバーを混同(*3)したりする派遣

そして、投票者が一番期待している要件は24H投票です。仕事が忙しいひとや、昼夜逆転しているひと、混んでいる投票場に行きたくないひとなどはインターネット経由でこっそり投票という選択肢があれば、投票するかもしれません。

既に実施されている「期日前投票所の24H対応」とか「駅内に個人ブースを開設して1人ずつ投票」などでなんとか現状のインフラだけで対応できそうな気もします。

【参考:第四十四条】 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

選挙機器メーカーの変動はあったか?

第拾四夜 選挙で悩む管理者の夜でも書きましたが、選挙機器のメーカーとして、以下の2社が有名です。

・株式会社ムサシ

(https://www.musashinet.co.jp/department/election/)

・グローリー株式会社

(https://www.glory.co.jp/product/bcategory/kankoutyou/)

2021年も強かったですが、いまも選挙機器については上記の2社が独占しています。そのため選挙機器メーカーと政治家との関係を疑うような噂もありましたが、投票用紙の開票場では多数の目がありますし、何度も立会人が中身を確認するプロセスがありますので、たぶん大丈夫なのでしょう。

【参考】事業紹介 選挙システム/株式会社ムサシ

(https://www.youtube.com/watch?v=qtEHUdXvW1Y)

上記の動画では、投票場、開票場などの様子も見られますが、総選挙とか参院選はもっと修羅場なんですよね。こんなにのどかな投票/開票ではないです。

ICT化を阻むもの、費用とセキュリティと無効化リスク

選挙とITについて調べていると、昔の論文が出てきました。

【参考】選挙管理における ICT 利用を阻むもの(東北大学 河村 和徳、横浜市立大学 茨木 瞬)

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/pbsj/46/0/46_218/_pdf)

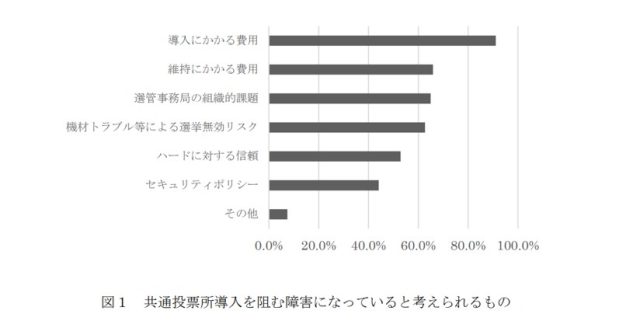

全国794市区の選挙管理委員会事務局に対する郵送アンケートを基に、共通投票所(*4)の設置やインターネット回線の課題などについて論じています。なぜ「共通投票所」かというと、複数の自治体での利用を前提とする「共通投票所」の設置がNGであれば、もっと全国区であるネット投票は無理という考えらしい。論文の記載時期のデータ2018年頃ならともかく、今の時代ではどうかと思いますが、結果として以下のような課題がピックアップされています。

<図表48-3 共通投票所導入を阻む障害となっていると考えられるもの 上記論文図表引用>

「導入にかかる費用」「維持にかかる費用」、つまり予算がないのが課題です。また、論文の後半では、無線通信におけるセキュリティも課題としています。正直、A4で6ページ程度の論文ではなく。もっと長文で語っていただきたいと思いますが、「財源不足」は切実です。セキュリティについても、某市町村の職員とお話をしたときに、やはりネットのセキュリティに不安感をしめしていましたので、しっかり「セキュリティは万全です」と言える根拠が必要です。

また、上から4番目の機材トラブルによる選挙無効化リスクは重要です。1回の選挙にかかる費用はかなりのものであり、無効化されて再実施となれば必要な予算は倍となります。「そのようなリスクを負うくらいであれば、昔ながらの方法でよい。違法じゃないし」と考えるのは仕方がないといえます。実際、電子投票の機器トラブルなどで選挙無効の事例(*5)もありますから。

選挙の未来を左右するもの

今回は、公職選挙法を基にした選挙について語ってみました。IT化、ICT化、DX化などといっても、選挙はまだまだ手作業です。法律に基づいて実施されています。電子投票も、2024年12月に、8年ぶりに市長選で再開されましたし、(たぶん)スタッフのIT音痴も少しは改善され、オペミスや機器故障対応も少なくなるでしょう。でも、IT化と公共団体(お役所)って本当に相性が悪いんですよね。なんとかならないんでしょうか?

では良き眠りを(合掌)。

「(無党派層は投票に)関心がないといって寝てしまってくれれば、それでいいんでしょうがそうはいかない」 by 森喜朗(2005年6月の失言)

-

- 商標について

本コラムに記載されている商品やサービスの名称は、関係各社の商標または商標登録です。文中では、(TM)や(R)を省略しているものもあります。

引用・参照について

本コラムで引用・参照した図表や文章については、明示して引用元・参照元を記載しております。

著作権・免責について

本コラムの著作権は、著作者に帰属します。本コラムは著者の主観に基づく情報の提供のみを目的としており、本コラムに記載された内容を用いた運用などは、読者の責任と判断においておこなってください。また、記載内容は、執筆時のものを使用しております。

- 商標について

*1 タイムパフォーマンス。時間対効率。

*2 電子投票の事例。2024年12月の大阪府四條畷(しじょうなわて)市長選で、8年ぶりに電子投票が実施。2002年に施行された特例法(*6)によって、自治体が条例を制定すれば、地方選で電子投票を実施できるようにしたが、トラブル続きだったらしい。

トラブル例は、機械の故障、スタッフの操作ミスなど。そのため、選挙無効となった事例もあります。

*3 マイナンバーは別名個人番号であり、12桁の数字です。そして、マイナンバーが記載され顔写真がついているカードがマイナンバーカードです。

*4 共通投票所は、選挙日当日に通常は住所毎に決められた投票所でしか投票できないが、誰でも投票できる投票所のこと。でも、選挙区(例えばXX区とかXX市)に限定されますが。期日前投票所が共通投票所といえますね。

2025.6.22執行の都議会選挙では、芝地区総合支所(港区役所)が、6.22限定で共通投票場となっています。

*5 岐阜県可児市議選(2003年7月20日執行)。事象はC/S型の電子投票機を使用したが、投票開始後全ての投票所において連続15~40分程度投票できない状態となった。原因は、サーバー内のMOユニットの過熱のため、MOの保護機能が作動したことによる。また、投票端末の反応が鈍くなった際に、電子投票機の開発会社から派遣された技術職員が、誤って投票操作を行ってしまったこと等から、投票総数が投票者数を上回った。最下位当選者(1,361票)と次点者(1,326票)の差は35票であった。そのため、住民より選挙無効の申出があり、市選管での異議の申出の棄却、県選管での審査の申立ての棄却を経て名古屋高裁に提訴され、選挙無効の判決が下された。その後県選管が上告したが、最高裁で棄却され、選挙無効が確定。

*6 平成十三年法律第百四十七号の「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」で、公職選挙法の特例法になります。2002年に岡山県新見市で初めて実施、その後、2016年までに約10団体で25回投票実施。しかし、2024年まで8年間にわたって未実施でした。

連載一覧

筆者紹介

大手IT会社に所属するPM兼SE兼何でも屋。趣味で執筆も行う。

代表作は「空想プロジェクトマネジメント読本」(技術評論社、2005年)、「ニッポンエンジニア転職図鑑』(幻冬舎メディアコンサルティング、2009年)など。2019年発売した「IT業界の病理学」(技術評論社)は2019年11月にAmazonでカテゴリー別ランキング3部門1位、総合150位まで獲得した迷書。

コメント

投稿にはログインしてください