- 目次

- 今回のテーマは試験

- IPA発表の詳細

- 情報処理技術者試験の実務上の価値

- IT業界における資格の位置づけ

- 日経クロステックの「いる資格、いらない資格」

- IBTとCBTとPBT

- CBTによる試験の効果

- CBTも淘汰される時代

今回のテーマは試験

今回は試験についてです。2020年に公開した「第二夜 試験で悩む管理者の夜」でも、ニューノーマルにおける試験について語りましたが、今回はIPAが2025.08.12に発表した「応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験におけるCBT方式での実施について」についてです。

【参考】応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験におけるCBT方式での実施について

https://www.ipa.go.jp/shiken/2026/ap_koudo_sc-cbt.html

このニュースの効果、そして今後の試験の位置づけについて語りたいと思います。

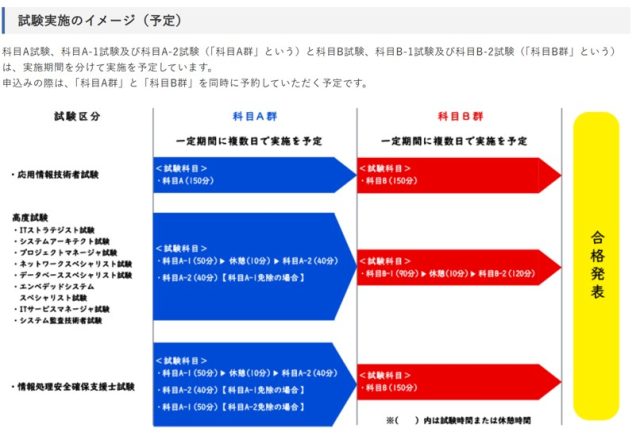

IPA発表の詳細

IPAによると、情報処理技術者試験(情報処理安全確保支援士試験含む)の試験区分のうち、ITパスポート試験、情報セキュリティマネジメント試験及び基本情報技術者試験を除く10区分が、春期(4月)と秋期(10月)の年2回、ペーパー方式で実施しています。それを、令和8年度(2026年度)に実施する試験からペーパー方式での実施からCBT(Computer Based Testing)方式での実施に移行する予定としています。

試験方法は、受験者は試験会場(テストセンター)に行き、用意されたパソコンの画面に表示される問題を読み、キーボードとマウスを用いて問題に解答する、という方式になります。

情報処理技術者試験の実務上の価値

ここで、情報処理技術者試験(以下、情処試験と略す)の効果について再確認したいと思います。例えば公共関連などですと、情処試験の「プロジェクトマネージャ」、システム監査の「システム監査技術者」、セキュリティの「情報処理安全確保支援士」あたりは、システム開発体制に確保することという条件にされることも多い資格になります。

| 試験名 | 略称 | その分野での有効度 |

| ITパスポート | – | ×(小学生でも合格) |

| 情報セキュリティマネジメント試験 | – | △(エントリー試験) |

| 基本情報技術者試験 | – | △(エントリー試験) |

| 応用情報技術者試験 | AP | 〇 |

| ITストラテジスト試験 | ST | △~〇 |

| システムアーキテクト試験 | SA | △(ベンダー専門資格>>SA) |

| プロジェクトマネージャ試験 | PM | 〇 |

| ネットワークスペシャリスト試験 | NW | 〇(ベンダー専門資格>NW) |

| データベーススペシャリスト試験 | DB | 〇(ベンダー専門資格>DB) |

| エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | ES | △ |

| ITサービスマネージャ試験 | SM | △(ITIL系のほうが価値が高い) |

| システム監査技術者試験 | AU | 〇(他に代替できる資格が少ない。CISAくらい) |

| 情報処理安全確保支援士試験 | SC | 〇~◎(セキュリティ専門会社がこぞって取得) |

テクニカルな資格は、ベンダー資格のほうがより実践的になるのは仕方がないのですが、情処試験は汎用性を持たせているため、有効性も落ちている感じがします。

さらに、IT業界に就職しようとする学生が、「Iパス受験したほうが良いですか?」「内定を取ったのですが、事前学習としてIパスを勉強したほうが良いですか?」などと聞いてくることがあります。しかし、Iパス(=ITパスポート試験)のレベルはほんとうにエントリーレベル以下であり、合格して当たり前、受かったからといっても名刺に書ける資格ではありません。極論すれば、IT業界にいれば受験する必要もない試験です。「珠算能力検定試験で10級持っています。だから、経理は完璧です」というようなものでしょうか?

IT業界における資格の位置づけ

とはいうものの、IT業界ネット界隈では「資格よりも実践力」「経験が重要」という考えは非常に強いです。

この根拠は、資格=知識であり、最新の情報や知識の応用を求められるIT業界とは相性が悪い という背景があります。しかし、逆に言うと、体系的な知識を持っているかどうかを測るツールとしては十分であるといえます。

そして、試験によって「コミュニケーション力」や「ケースにおける対応力」を測るのは困難であり、「本試験によって潜在的な実践力を測定する」「

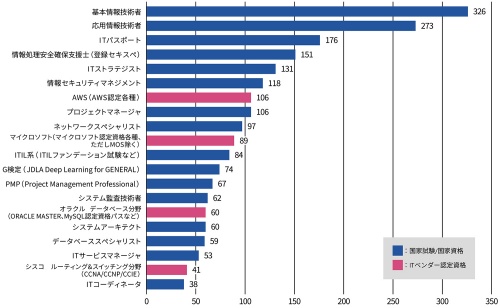

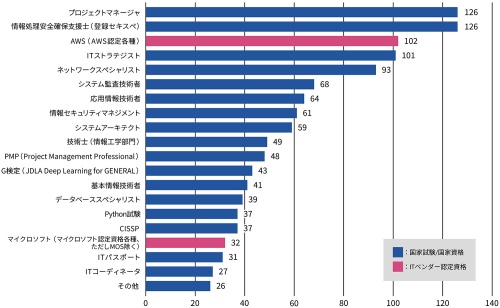

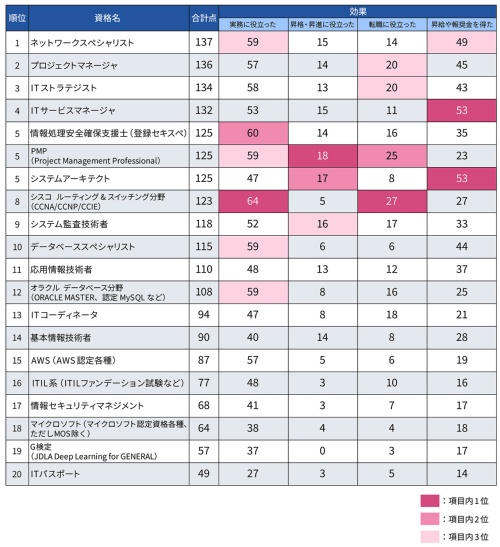

日経クロステックの「いる資格、いらない資格」

ここで、IT業界における有力誌?である日経クロステックの「いる資格、いらない資格」を紹介したいと思います。過去2004年から同じようなアンケートを取っており、IT業界における資格の流行やトレンドを感じることができます。以下に「いる資格、いらない資格 2024」のなかから、「既に持っている資格」「取りたい資格」「

3つの指標でグラフ/表を提示しましたが、「なぜこの資格がないんだ!」などのクレームもあると思います。その試験は、思いっきりマイナーな資格(=受験者、保持者が少ない)であったり、受験にかかる費用がかなり高額であったり、純粋にITとは関係ない資格であったりすることが要因ではないかと思います。

また、ランキングなどを眺めると、「保有している資格」、「取りたい資格」、「役に立つ資格」に「G検定」(*1)などが挙がっているのは、まさに時代だと思います。さらに「取りたい資格」にCISSPや技術士が挙がっているのも、難易度というか科目数の多さなどによる面倒さがあるのでしょう。

IBTとCBTとPBT

ここで、よく混同されることが多いIBTとCBTについて、再確認します。

・IBT (Internet Based Testing):自宅などからインターネット経由で受験

・CBT (Computer Based Testing):テストセンターでPCを使って受験

・PBT(Paper Based Testing):従来の紙と鉛筆による試験

そして、主要なテストセンター(外部試験会場)は以下の3つ団体が有名です。

| 名称 | URL | 対象資格 |

| ピアソン/VUE | https://www.pearsonvue.com/jp/ja/ | AWS、Cisco、PMI系試験(PMP)など |

| CBTS | https://cbt-s.com/examinee/ | IPA系情報処理試験、FP、日商簿記、漢字検定、ビジネス系(秘書技能検定など)、社会保険労務士など |

| オデッセイ | https://cbt.odyssey-com.co.jp/ | 統計検定、PHP技術者認定試験など |

IT系エンジニアにとっては、ピアソン/VUEは馴染みのあるテストセンターだと思いますし、CBTSも同じテストセンターで行っていることが多いようです。

CBTによる試験の効果

CBTつまりPCをベースにすることで、どのような効果があるかという議論があると思います。「第二夜 試験で悩む管理者の夜」でも書きましたが、昔ながらの紙に鉛筆でがりがり書くこと(=PBT方式)が至上という業界長老もまだ数多く存在します。さらに、試験監督などを派遣する会社や団体では、「稼ぎ口」が減ることを意味するため消極的になることが予想されます。

しかし、CBTでの試験実施は、硬直化した試験では判定が難しい以下のようなことが可能になります。

・動画の活用 → 紙や写真ベースでしか提供できない試験問題が、よりダイナミックに変化

・インタラクティブな問題/回答が可能 → 一方向な紙試験との差別化

・操作ログなどの活用可能 → 回答をどのような思考プロセスで導いたかを分析可能

・IRT(Item Response Theory)(*2)→ 単純な正解/不正解ではなく、受験者の特性を判定可能

また、これこそがIT活用の最大要因ともいえるのですが、印刷/配布/試験時間管理といった人的作業をなくし、採点な集計などの人的ミスを限りなく0にすることができます。

CBTも淘汰される時代

情報処理技術者試験のCBT化は、想定された流れです。コロナ禍の頃から徹底的に集合形式での試験は排除するようになり、今でも行っている大口の試験は、「宅建試験(正式名称は宅地建物取引士資格試験)

では良き眠りを(合掌)。

「1カ月頑張れるかどうかで人生が変わる」 by 林修

-

- 商標について

本コラムに記載されている商品やサービスの名称は、関係各社の商標または商標登録です。文中では、(TM)や(R)を省略しているものもあります。

引用・参照について

本コラムで引用・参照した図表や文章については、明示して引用元・参照元を記載しております。

著作権・免責について

本コラムの著作権は、著作者に帰属します。本コラムは著者の主観に基づく情報の提供のみを目的としており、本コラムに記載された内容を用いた運用などは、読者の責任と判断においておこなってください。また、記載内容は、執筆時のものを使用しております。

- 商標について

*1 G検定(ジェネラリスト検定)は、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する、「AI・ディープラーニング」の活⽤リテラシー習得のための検定試験。

【参考】日本ディープラーニング協会 資格試験について(https://www.jdla.org/certificate/)

*2 IRT(Item Response Theory;項目応答理論)は、評価項目群への応答に基づいて、被験者の特性(認識能力、物理的能力、技術、知識、態度、人格特徴等)や、評価項目の難易度・識別力を測定するための試験理論。これに対するのが、「古典的テスト理論(Classical Test Theory)」であり、素点方式です。

*3 日商簿記の2023年度の受験者数や合格率の内訳は以下の通り。

| 媒体 | 期間/日時 | 受験者数 | 合格率 |

| 2級ネット | 2023年4月~2024年3月 | 合計119,036名 | 35.2% |

| 2級紙 | 164回(2023.6.11実 |

実受験者数8,454名 | 21.1% |

| 165回(2023.11.19実施) | 実受験者数9,511名 | 11.9% | |

| 166回(2024.2.25実施) | 実受験者数8,728名 | 15.5% |

| 媒体 | 期間/日時 | 受験者数 | 合格率 |

| 3級ネット | 2023年4月~2024年3月 | 合計238,155名 | 37.1% |

| 3級紙 | 164回(2023.6.11実施) | 実受験者数26,757名 | 34.0% |

| 165回(2023.11.19実施) | 実受験者数25,727名 | 33.6% | |

| 166回(2024.2.25実施) | 実受験者数23,977名 | 36.3% |

簿記2級、3級ともに紙よりもネットのほうが合格率は高い結果になっています。

連載一覧

筆者紹介

大手IT会社に所属するPM兼SE兼何でも屋。趣味で執筆も行う。

代表作は「空想プロジェクトマネジメント読本」(技術評論社、2005年)、「ニッポンエンジニア転職図鑑』(幻冬舎メディアコンサルティング、2009年)など。2019年発売した「IT業界の病理学」(技術評論社)は2019年11月にAmazonでカテゴリー別ランキング3部門1位、総合150位まで獲得した迷書。

コメント

投稿にはログインしてください