今回のテーマはタイパ

「タイパ」「コスパ」「デジタルネイティブ」――これらはZ世代を象徴するキーワード(*1)といわれています。Z世代については、過去のコラムでも触れておりますので、よろしければご参照ください。

第拾五夜 二刀流で悩む管理者の夜の注釈

第肆拾三夜 パワハラで悩む管理者の夜の注釈

今回は、その中でも特に注目されている「タイパ(Time Performance)」について、その背景や意味を分かりやすく、さらに会議の効率化についてもご紹介いたします。

昭和な悪風習と新しい価値観

昭和な世代の方々からは、こんな声が聞こえてきそうです。

「タイパ? タイムパトロールのこと?」

「タイでパーティーを開くこと? 豪華ですね!」

もちろん、そうではありません。

「タイパ」とは「タイムパフォーマンス(Time Performance)」の略で、費やした時間に対して得られる満足度や効果の度合いを示す言葉です。

「コスパ(Cost Performance)」が費用対効果なら、「タイパ」は時間対効果といえます。

「時は金なり」といいますが、時間もコストと考えれば、「タイパ」は「コスパ」に直結します。

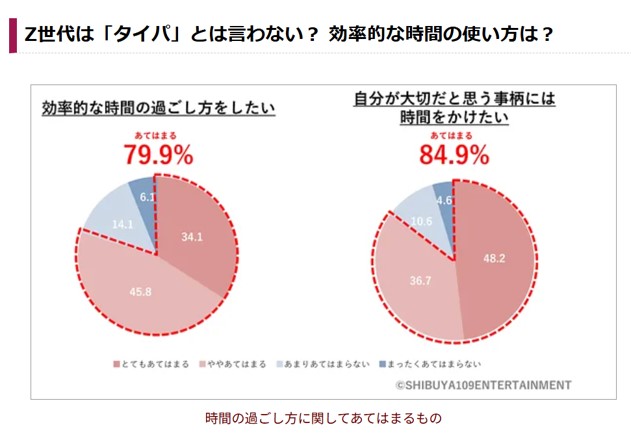

【参考】無意識タイパ世代? Z世代の約75%が「わざわざタイパとは言わない」【SHIBUYA109 lab.調べ】から

(https://webtan.impress.co.jp/n/2024/10/01/47818)

図表50-1のように、Z世代は「効率的に時間を過ごす」、但し「自分が大切だと思う事柄には時間をかける」という特性が見られます。

一方で、昭和世代には、いまだに時間を有効に活用できていない習慣が残っています。物事に優先順序をつけられず、なんでもかんでも時間をだらだら使っていく。ある調査によると、次のような行動が「無駄」と感じられているそうです。

・なんとなくテレビを見ている時間:特に目的もなくテレビを見てしまう時間。時間とコストの両方を消費。

・通勤時間:仕事でもなく仕事場所に行くための時間。怪我をしたら労災は降りるかもしれません。

・形式的な朝礼や意味のない会議:時間の無駄だけでなく他者も巻き込む時間の無駄です。

さらに、SNSやネットサーフィン、探し物に費やす時間なども挙げられます。そして、週末の寝だめや自分探しもNGらしいです。

そして、前半の3つ(テレビ、通勤、朝礼や会議)は、昭和時代の悪習の名残といえるでしょう。コロナ禍を経て、徐々に改善されつつあります。

動画主体になった背景

「時間効率などはけしからん、残業してでも仕事しろ」という昭和な考え方は、いまだに根強く残存バグ(*2)として残っています。しかし現代は「ワークライフバランス」が重視される時代です。

背景には、1人1台スマートフォンの普及やSNSの台頭といった技術革新があります。情報やコンテンツは、紙からデジタルへ、そして動画へと進化しました。

今や、倍速視聴やショート動画は当たり前。切り取り動画は大賛成です。

「1時間の動画を30分で」「要約付きで効率よく」――これが現代の情報消費スタイルです。昔のように、決まった時間にテレビの前で拘束されるのは、もはや苦痛と感じる方も多いでしょう。そう、椅子に縛られて正面に置かれたモニターをずっと見るようなものです。「1984年(*3)かよ」「どこの収容所だ」という感想も出てきます。

紙資料からの脱却、ペラ1(イチ)から動画へ

営業資料やプレゼン資料、マニュアルなどの研修資料にも変化が訪れています。

かつては紙を印刷して会議室で配布していましたが、会議室でのパワポ説明に変わり、今はオンラインで共有するのが主流です。

文書自体にも変化があり、分厚い提案書の時代(*4)を経て、「ペラ1(1枚に要約)(*5)」が求められるようになり、最近では動画での説明が増えています。

ただし、まだ残っている「無駄」もあります。例えば、提案書の冒頭にある「弊社紹介」やセミナーや研修のスピーカーの「自己紹介」。

正直なところ、提案やセミナーの本質には関係ありません。スピーカーの趣味がサイクリングだろうとサバゲーだろうと、茶道だろうとどうでもいいことです。また、休日の家族写真なんてファイルのサイズを大きくするだけです。こうした前置きは、そろそろ見直すべきではないでしょうか。

長い長い会議のタイパを考える

オンライン化しても会議の時間は短くならない。そのような会議に悩んでいる方も多いでしょう。実は長い会議の原因は決まっています。

「目的(何のための会議)が曖昧」「情報やテーマの事前共有なし」「決め方が決まっていない」の3点です。そもそも事前にテーマがわかなず、目的も不明、さらに結論の決め方/落としどころがわからずに何を話すのでしょうか。時間の無駄遣いです。タイパ推進派としては、次の3つの是正策を提示いたします。

・目的を1行で固定する:「情報共有/意思決定/ブレスト/茶話会」

・事前共有の徹底:資料は前日までにUPする。要点は3行で。アジェンダ必須。

・決め方を宣言する:「決裁者/決定者」「採否基準」「期限」を冒頭で確認。さらに「残課題」なども最後に確認

これで、会議時間は50%削減できます。

早く無くなれ、私生活紹介

今回は「タイパ」をテーマにお話ししました。配信主体の生活や資料の電子化は、慣れると非常に快適です。それでも、なぜ資料の冒頭に私生活を載せる文化が残っているのでしょうか。個人情報保護やセキュリティの観点からも、早めに改善したいところです。もしかして、スピーカーの方々は露出趣味な方々なのでしょうか。

では良き眠りを(合掌)。

「お前らが休んでいるとき、俺は練習している。お前らが寝ているとき、俺は練習している。お前らが練習しているときは、当然俺も練習している」 by フロイド・メイウェザー・ジュニア

-

- 商標について

本コラムに記載されている商品やサービスの名称は、関係各社の商標または商標登録です。文中では、(TM)や(R)を省略しているものもあります。

引用・参照について

本コラムで引用・参照した図表や文章については、明示して引用元・参照元を記載しております。

著作権・免責について

本コラムの著作権は、著作者に帰属します。本コラムは著者の主観に基づく情報の提供のみを目的としており、本コラムに記載された内容を用いた運用などは、読者の責任と判断においておこなってください。また、記載内容は、執筆時のものを使用しております。

- 商標について

*1 AI君によると、Z世代の特徴は以下です。

| デジタルネイティブ | 生まれたときからインターネットやスマートフォンが身近にあり、デジタル技術を自然に使いこなす |

| SNSネイティブ | SNSを通じて情報収集や発信を日常的に行い、情報感度が高い |

| 多様性を尊重 | 個性を重視し、自分らしさや他者の多様性も尊重する |

| 社会問題への関心 | 環境問題や人権問題など、社会問題への関心が高く、社会貢献意識も強い |

| コスパ・タイパ重視 | 費用対効果だけでなく、時間対効果も重視し、効率的な消費行動を好む |

| 内発的動機を重視 | やりがいや貢献意欲を重視し、仕事を選ぶ |

| ワークライフバランスを重視 | 仕事とプライベートの両立を重視し、メリハリのある働き方 |

| 体験を重視 | リアルな体験やコミュニケーションを重視 |

*2 残存バグ 文字通りにシステムにまだ残っているバグ。この残存バグ数を予測するのは、キャプチャー・リキャプチャー・モデル(別名:ソフトウェア版「池の中の魚」モデル)」があります。これは、あらじかじめバグを埋め込んでおいて、その発見率からまだ見つかっていないバグの総数を想定するという手法。要するに、金魚がたくさんいる池の中に印をつけた金魚を放出し、ランダムに釣って、印をつけた金魚の割合から、母体数を測定する、というもの。

また、品質管理技術者のなかで、結構有名なゴンぺルツ曲線(Gompertz曲線)から、予測することもあります。よく「バグがまったく出ていないから、品質が不安だ」といわれるのがコレです。詳細は別途どこかで説明したいと思います。

*3 「1984年(英題:Nineteen Eighty-Four)」はジョージ・オーウェルによるディストピア小説。全体主義国家が国民を監視・支配する近未来を描いた作品。

*4 提案書の価値=ページ数という考えがありました。特に公共関連。となると、聖書とか「ペリー・ローダン」シリーズ(*6)は、最強の提案書になります。

*5 ペラ1 チラシのように「ペラっと1枚」の紙に、情報や企画を簡潔にまとめたもの。またそのまとめたもの。でも1枚にみっちり書く人もいるんだよね。

*6 宇宙英雄ペリー・ローダンシリーズは、ドイツで刊行されている世界最長の連載SF小説。世界累計発行部数10億部以上。日本では、2024年12月31日時点の最新刊は第727巻(日本では1巻にドイツ版2巻分を掲載)。絶対に生きているうちに終わらない、と思いましたが、AIの発達でドイツ版に追いつくかも、と思い始めています。

連載一覧

筆者紹介

大手IT会社に所属するPM兼SE兼何でも屋。趣味で執筆も行う。

代表作は「空想プロジェクトマネジメント読本」(技術評論社、2005年)、「ニッポンエンジニア転職図鑑』(幻冬舎メディアコンサルティング、2009年)など。2019年発売した「IT業界の病理学」(技術評論社)は2019年11月にAmazonでカテゴリー別ランキング3部門1位、総合150位まで獲得した迷書。

コメント

投稿にはログインしてください