概要

デジタルトランスフォーメーション(DX)の潮流の中、デジタル化の真の目的である「顧客への新たな価値創造」を効果的かつ効率的に実現するためには、ITサービスマネジメントをDXに合わせてリ・デザイン(再設計)する必要があります。 そこで、このコラムでは、今年の2月にリリースされた最新版のITIL® 4の概要と、ITIL® 4を活用してITサービスマネジメントをリ・デザインするための、デザイン思考を用いたアジャイルITSM変革アプローチをご紹介します。 これまで、ITIL® v3/2011 editionのプロセスを適用してきた組織において、進化したITIL® 4をどのように活用できるのか、具体的な実践方法を含めてお伝えしたいと思います。

今回は、ITIL4のコンセプトをベースにした「アジャイルITSM変革アプローチ パート2」をご紹介したいと思います。

イノベーションに必要な思考方法

「アジャイルITSM変革アプローチ パート1」では、ITIL4を活用してアジャイルにITSMを変革するためには、これまでとは全く違った「デザイン思考」によるアプローチが必要であることをお話ししました。

では、「デザイン思考」だけで新たな価値が創造できるのでしょうか?

そのヒントを、USBメモリのコンセプトをデザインされたことで著名な濱口秀司氏が、イノベーションに必要な「structured chaos」という思考方法で紹介しています。

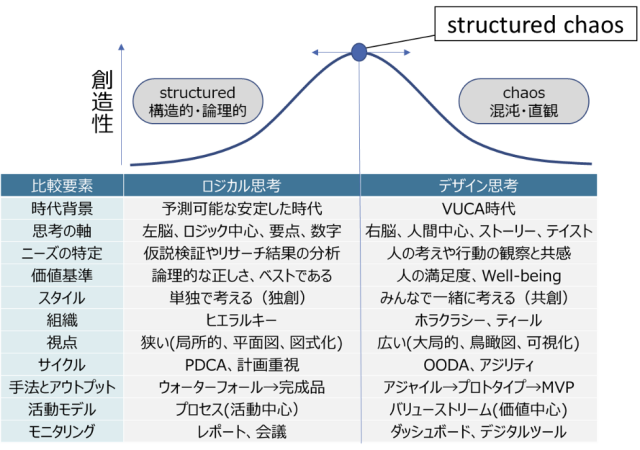

図15. イノベーションに必要な構造的で混沌とした思考方法(structured chaos)

濱口氏が「structured chaos」と名付けた「イノベーションに必要な構造的で混沌とした思考方法」を表したのが図15ですが、横軸がロジカル思考とデザイン思考の度合いで、縦軸が創造性の度合いを示しています。

芸術の分野であれば、デザイン思考だけでも価値が創造されますが、ビジネスにおいては、コストや収益、サプライチェーンなど数字を根拠としたロジカル思考もないと価値を創造できません。

つまり、ビジネスにおいては、デザイン思考だけでも、ロジカル思考だけでも、効果的かつ効率的にイノベーションを創造することはできず、両方の中間部分が最も創造性が高く価値創造できるスイートスポットであることを示しています。

この「structured chaos」の思考方法を用いる例として、「バリュープロポジション・キャンバス」と「ビジネスモデル・キャンバス」があります。

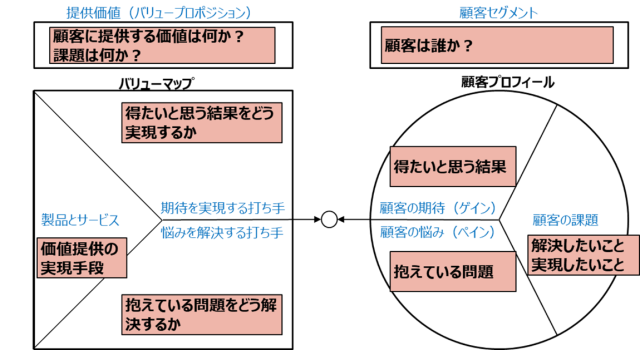

「バリュープロポジション・キャンバス」は、自社の製品やサービスが、誰に(顧客セグメント)、どんな価値を提供するのか(提供価値)をデザインしたり検証したりするためのフレームワークで、図16のように1枚の紙面やホワイトボードなどにまとめたものです。

図16. バリュープロポジション・キャンバス

「バリュープロポジション・キャンバス」は、右半分で「顧客の課題」を整理し、左半分で「製品やサービスがどのように顧客の課題を解決し価値を提供するか」をデザインしますが、この過程では主にデザイン思考が必要です。

顧客の立場に立ち、顧客の考えや行動を観察し共感する中で、ステークホルダーの知見を集め、広い視野に立ち顧客に提供すべき価値を特定します。

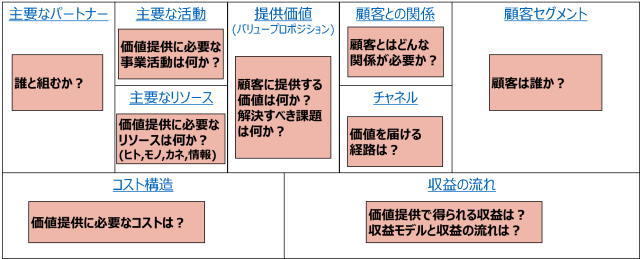

「ビジネスモデル・キャンバス」は、デザインしたバリュープロポジション・キャンバスをインプットとして、コスト構造や収益の流れ、必要なリソース、事業活動、協業するパートナー、販売チャネル、サプライチェーンなどを整理し、事業で収益を上げる仕組みをデザインする、すなわちビジネスモデルをデザインするためのフレームワークで、図17のように1枚の紙面やホワイトボードなどにまとめたものです。

図17. ビジネスモデル・キャンバス

ビジネスモデル・キャンバスでは、製品やサービスにより提供価値を創造するまでの全体の構造や流れをデザインするので、デザイン思考が必要ですが、製品やサービスの提供に必要となるヒト・モノ・カネ・情報というリソースや、関係するパートナーとの契約関係、コスト構造、収益の流れをデザインするためには、数字や分析によるロジカル思考も必要です。

以上から、顧客に対して新たな価値提供をもたらすイノベーティブな製品やサービスを、バリュープロポジション・キャンバスとビジネスモデル・キャンバスでデザインするためには、デザイン思考とロジカル思考を組み合わせた「structured chaos」の思考方法が有効であることが分かります。

ITSM変革のための6つのステップ

それでは、デザイン思考とロジカル思考を組み合わせた「structured chaos」の思考方法を、ITSM変革においてどのように実践すれば良いかを考えてみましょう。

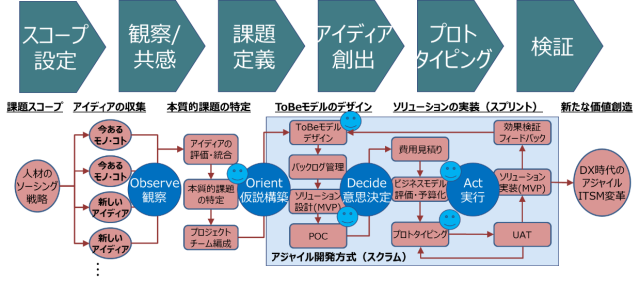

デザイン思考は、一般的に「観察/共感」→「課題定義」→「アイディア創出」→「プロトタイピング」→「検証」の5つのステップで進めると紹介されていますが、実効性を高めるために「スコープ設定」のステップを追加し、図18のように6つのステップで進めるアプローチを推奨します。

図18. デザイン思考の6つのステップ

まず、各ステップで実践することを簡単に説明します。

スコープ設定

このステップでは、解決したいと考えているビジネス上の課題のテーマとスコープを決めます。

今回の大きなテーマは「DX時代のアジャイルITSM変革」ですが、例えばITIL4のサービスバリューシステム全体をテーマにすると方向性もスコープも広くなり過ぎてしまい、後続のステップで関与するステークホルダーが増え、創出するアイディアのカテゴリが多くなるため、意思決定が遅くなりアジャイルに進めることができなくなってしまいます。

そこで、例えばパートナーを含む人材に関することが組織の重大な課題であれば、「人材のソーシング戦略」をテーマにして、ITIL4のサービスバリューシステムの4つの側面から、「組織と人材」と「パートナーとサプライヤ」の2つの側面をスコープに設定すると、後続のステップが進めやすくなります。

ただし、あまりテーマとスコープを絞り過ぎると、多様なステークホルダーによるイノベーション共創の足かせになり、デザイン思考の優れた特性を弱めることになりますので注意が必要です。

観察/共感

このステップでは、まず「スコープ設定」のステップで決めたテーマとスコープに対して、関連するステークホルダーから、現在抱えている問題や課題、将来起こり得る潜在的な問題や課題、新しい考え方やフレームワーク、新しいアイディアなどを収集します。

ここでは単純に情報を収集するのではなく、収集された情報を可視化してステークホルダーに共有するとともに、出された情報に対してステークホルダー同士が意見交換をし、自分とは異なる考え方や価値観に対してお互いに共感し合い、複数の情報を統合したり拡張したりすることで、「個人の知」を「衆知」に醸成させて、本質的課題のタネをあぶり出すことが大事なポイントです。

課題定義

このステップでは、「観察/共感」のステップであぶり出された本質的課題のタネを整理し分析することで、組織として実現すべき状態(ToBeモデル)の方向性とコンセプトをまとめ、本質的課題として定義します。

具体的には、例えば「DX時代のアジャイルITSM変革」に必要となるエンタープライズアーキテクチャやバリューストリームマッピングをデザインすることが、このステップでのアウトプットになります。

アイディア創出

このステップでは、「課題定義」のステップで定義した、組織として実現すべき状態(ToBeモデル)の方向性とコンセプトをもとに、ToBeモデルの詳細をデザインします。

ToBeモデルの実現には、改善や改良だけではなくイノベーションによる組織の構造改革を伴いますので、中長期のロードマップを描くとともに、OODAループで短期的な提供価値を出しつつ軌道修正を繰り返すアプローチが必要であり、小さな価値を繰り返しアウトプットするアジャイル開発のアプローチが有効です。

アジャイル開発方式のスクラムで例えると、ToBeモデルに対して実装すべきソリューションをバックログとして管理し、優先度の高いMVP(Minimum Viable Product:提供価値がある最小限のソリューション)を設計し、実行可能であるかPOC(Proof Of Concept:机上での概念実証)を行い、プロトタイプを作成し、検証する、までを1つのスプリントとし、バックログの優先度に従いスプリントを繰り返すことになります。

なお、プロトタイプの作成と検証は、残りの2つのステップで行うことになります。

プロトタイピング

このステップでは、「アイディア創出」のステップで設計し、実行可能であることが認められたMVP(ソリューション)のプロトタイプを作成します。

具体的には、MVPの作成に必要となる費用を見積もり、前述のバリュープロポジション・キャンバスとビジネスモデル・キャンバスを使ってビジネスモデルが成り立つか評価をして、予算化をしてプロトタイプを作成します。

検証

このステップでは、「プロトタイピング」のステップで作成したソリューションのプロトタイプを、関係するステークホルダーが受け入れ可能かどうかをUAT(User Acceptance Test)により検証し、受け入れ可能であればソリューションを実装し、実運用の中で効果検証を行い、その結果をToBeモデルにフィードバックします。

以上の6つのステップを、可視化すると図19のようになります。

図19 デザイン思考の6つのステップによるITSM変革(例)

この「デザイン思考の6つのステップによるITSM変革」で重要なポイントは、「観察/共感」→「課題定義」→「アイディア創出」→「プロトタイピング」→「検証」までのステップを、PDCAではなくOODAにより実行することで(図18上にOODA活動を記載)、日々変化する環境に柔軟に対応すること、つまりアジリティある変革を実現することにあります。

また、6つのステップを進める上で、イノベーション創生のために、常に「structured chaos」の思考方法を意識することも重要です。

次回は、ITIL4のコンセプトをベースにした「アジャイルITSM変革アプローチ パート3」として、今回ご紹介した「デザイン思考の6つのステップによるITSM変革」で使用する具体的な手法をご紹介したいと思います。

連載一覧

筆者紹介

代表取締役社長

小渕 淳二

国内大手電機メーカ、外資系ICTサービスプロバイダ、国内コンサルティングファームを経て、2018年にITコンサルティング会社を創立。

ITIL®やTIPA®、IT4IT™、COBIT®、VeriSM™、SIAM®、IT-CMF™、TOGAF®などのフレームワークと、ドラッカーやポーターのマネジメント理論、「7つの習慣」の普遍的な原則などのベストプラクティスを組み合わせた、革新的で実践的なマネジメントアプローチとデザイン思考による組織変革やイノベーション創生を得意とする。

【連絡先】

support@join-inc.com

コメント

投稿にはログインしてください