概要

「IT」自体は身近なものでも、それを統御・管理する「マネジメント」が存在しなければ、ITは宝の持ち腐れになる。ITマネジメントという「頭脳」が存在しなければ、IT投資による「手や足」は十分な効果を上げられない。これから6回にわたり、「成功するITマネジメント」を考えたい。

ITマネジメントが成功しているか否かを具体的に示すには、一定の尺度が必要になる。その尺度はなにか、を今回は取り上げたい。それは「IT成熟度モデル」という尺度であるが、すでにアメリカにおいては企業管理レベルで実用化されているものだ。その意味では、けっして物珍しいわけでない。日本では普及していないだけの話である。

IT成熟度とは、自社のIT化の能力(情報システム等の利用・活用能力)を指している。これは各社ごとに差があって、その成熟度に合わせた情報システムを導入しないと、IT投資の効果が上がらず失敗を招くことになる。例えば、経営トップが「見栄」のためやみくもにIT投資を行っても効果は上がらない。身の丈にあったIT投資が必要である理由もここにある。だが、その「ITの身の丈」をどのようにして把握するのか。物差しがなければ、それは不可能である。

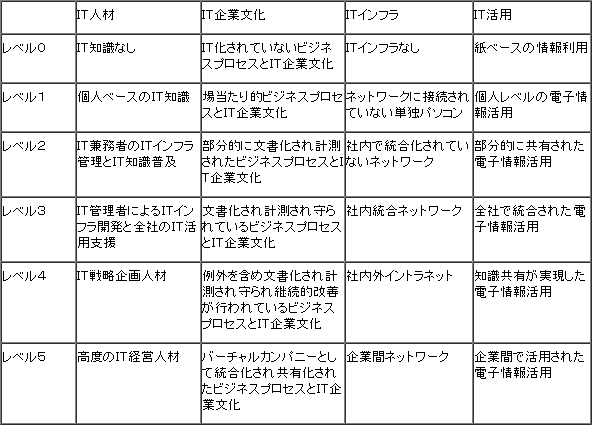

IT成熟度を測る中身は、次の4つに分けられる。

(1)IT人材成熟度(2)IT企業文化成熟度(3)ITインフラ成熟度(4)IT活用成熟度

これら4つがバランスのとれるのが必要であって、一つでも一定の水準に達していなければ、IT投資の効果を額面どおり示すものではない。ちょうど、鎖を引っ張ったときに一番弱いところが切れて、その鎖全体に期待される機能を発揮しない点と同じである。これを経営の改革策で見事に示したのが、エリヤフ・ゴールドラットの『ザ・ゴール』である。この本を読まれた方には、なじみ深い例であろう。

前記のIT成熟度を構成する4つの中身を、順次、見ていく。これを読んでいただいていく過程では自社に引き比べられ、それぞれの感想をお持ちになるであろう。

(1)IT人材成熟度。これはIT活用能力である「情報リテラシー」を、どれだけ身につけているかが問われる。良く「ITのことはよく分からない」という発言が、一種の経営者ステータスを高めるといったごときの誤解発言を聞くが、それは「経営者失格」である。太宰治の『人間失格』は深い人間としての苦悩を示すものとして共感されているが、「IT経営者失格」は誰も共感しない時代になっている。

「情報リテラシー」は、データを正しく・迅速に入力することはもちろん、そのデータを加工して情報に仕上げ、経営戦略に活用する能力である。これは同時に、ITインフラを管理できる人材育成も重要であって、IT人材成熟度では「情報の利用とインフラ管理」が要求されている。

(2)IT企業文化成熟度。これはITを企業戦略の要として位置づけているか、その企業の革新的な姿勢がIT企業文化として、別格的な役割が与えられているか、である。業績の良好な企業はすべて、ITを積極的に経営戦略に取り入れている。なぜ、企業業績が良好なのかは、①迅速な内外での対応可能、②余剰人員を抱えない、③「資源の選択と集中」を実現して付加価値率を高める、といった対応策が可能である。

これらの効果を上げるには、社内の風通しの良好さが前提になる。社内の上下関係の壁が薄くて固定観念にとらわれず、企業の「柔構造」を維持できるからである。上役を「役職名」で呼ばず、「さん」付けで呼んでいるか。企業の「柔構造」の程度を測る物差しだ。

(3)ITインフラ成熟度。これは、ITインフラを単独で取り上げてITシステムの大小を比較するものではない。その企業にマッチしたITインフラか否かが焦点になる。したがって、部門別のIT管理といった「部分最適」ではなく、全社的な立場からITを管理する「全体最適」が実現している状態がベストになる。

(4)IT活用の成熟度。ITの活用法でその成熟度を判断する。具体的には、「ビジネスへのIT活用戦略」、「電子情報交換」、「電子情報の共有と活用」の視点から判断される。

(表1)IT成熟度を4つの視点から評点する

【出典】『これだけは知っておきたいIT経営』(IT経営教科書作成委員会 2006年)

日本の大企業ですら各項目の成熟度では、レベル3程度が多いとされている。むろん、レベル5を達成している「グローバル企業」もかなりの数に達している。だが、大半の日本企業ではレベル3以下に止まっている。アメリカ企業からみると、かなりのIT後進性を示しているのだ。その理由について何回か取り上げてきたが、ITに対する認識度合いが未成熟であることが最大の理由と思われる。経営能力不足に原因があるとは考えがたい。すべてはITそのものへの認識不足なのである。

これらを証明するものとして、日本企業の抜群の技術開発能力と製品製造能力があることだ。この「もの作り能力」の高さからみれば、IT経営能力を身につけるような問題は、かるがる乗り越えて解決可能である。それこそ「新製品開発」への努力を考えれば、「朝飯前」にも等しいのである。それができない。やろうとしない。取り組もうとしない。理由はただ一つ、日本の企業文化が製造することのみに集中して、利益を高めるという面には目を向けようとしない、過去からの負の遺産を背負い続けている点にある。

本連載4回目で触れたが、日本企業は、紀元前300年前後から始まった弥生時代の稲作以来、多大の労働量投入を行っても意に介さず、ひたすら収穫物の多寡のみを重視する時代が、つい最近まで続いてきた。利益とは生産性向上の結果である。生産性向上とは少ないコストで、より多い収穫物を上げることだ。これが経済原則である。日本農業では収穫物(売上)だけを増やす点に専念してきた。日本企業が技術開発と製造能力の向上に全勢力を投入してきたのは、ひたすら収穫物(売上)を増やすという動機に基づいた行動であった。売上を増やすことはむろん大事だが、より少ないコストで実現するのがベストの選択である。今後、労働力不足に直面する日本経済を考えれば、IT活用が不可避という結論に落ち着くはずであるが、まだ現実味をもって受け取られていない。

私は今、日本の個別企業における売上高総利益(粗利益)と研究開発費や減価償却費、販売・一般管理費(販管費)の関係を、有価証券報告書から過去10期まで遡ってデータ収集して、分析している。その結果を大まかに言えば、粗利益率の低さ(20%以下が多い)と販管費が粗利益の過半を喰ってしまっている事実である。ITの活用によって粗利益の引き上げはもちろん、販管費も引き下げられる。現状は、せっかく稼いだ粗利益を「捨てて歩いている」にも等しく読めるのである。「もったいない」の一語だ。もう一度、ITと経営の密接な関係を見つめるべきであろう。

本連載は、今回が最終回になる。

連載一覧

筆者紹介

勝又壽良(かつまた ひさよし)

1961年 横浜市立大学商学部卒。同年、東洋経済新報社編集局入社。『週刊東洋経済』編集長、取締役編集局長をへて、1991年 東洋経済新報社主幹にて同社を退社。同年、東海大学教養学部教授、教養学部長をへて現在にいたる。当サイトには、「ITと経営(環境変化)」を6回、「ITの経営学」を6回、「CIOへの招待席」を8回にわたり掲載。

著書(単独執筆のみ)

『日本経済バブルの逆襲』(1992)、『「含み益立国」日本の終焉』(1993)、『日本企業の破壊的創造』(1994)、『戦後50年の日本経済』(1995)、『大企業体制の興亡』(1996)、『メインバンク制の歴史的生成過程と戦後日本の企業成長』(2003)

コメント

投稿にはログインしてください