概要

これからのサービスマネジメントは、企業価値を確実に高めるものでなくてはなりません。そのためには顧客価値や社会価値の創造が必要であり、これには企業や組織のパーパス、その組織に集う個人の「パーパス」そのものが問われているのです。企業が社会にその存在を認められ、その企業に集う一人ひとりの存在意義や参画意識を高めることこそ、幸福度の向上につながります。既存のビジネスにとっても、DX をはじめとしたビジネスイノベーションにも 「変革」 は必要ですが、この実現には組織や個人のカルチャーを「変化したい」という方向にチェンジした行動変容のマインドとサービスの最適化のためのフレームワーク=サービスマネジメントシステムが重要です。まさに「価値の提供」 から 「価値の共創(co-creation)」 へ進化したサービスマネジメント国際規格(ISO/IEC20000-1:2018)をご説明します。

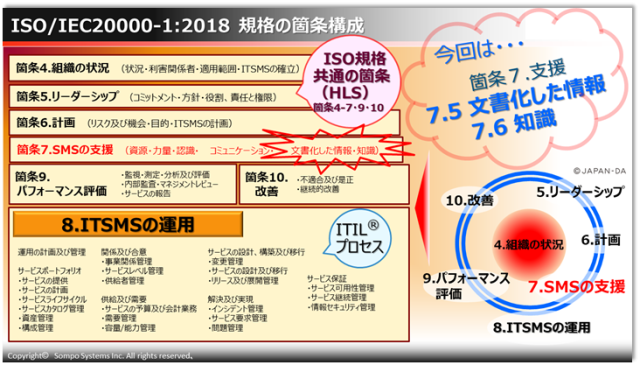

今回は幸福度を向上させるサービスマネジメント=ISO/IEC20000-1:2018の箇条7支援における7.5項の文書化する情報と7.6項における知識について、確認してまいりましょう。図1.のサービスマネジメントシステムの箇条7:支援の最終項となります。

ISO/IEC 20000-1:2018の「箇条7.支援」にある「7.5.文書化した情報」と「7.6.知識」は、サービス提供を円滑に進めるための基盤となる重要な要素です。「7.5.文書化した情報」は、サービス提供に必要な情報をきちんと文書化し、誰でもアクセスできるようにしておくことを意味しています。これは要領やマニュアル、手順書、記録など、様々な形式の文書を含みます。これによりサービス提供の力量を均一に保ち、誰でも同じレベルのサービスを提供できるようになります。また新しいメンバーが加わった場合でも、この文書類を用いてスムーズな業務開始を支援することが可能となります。つまり組織全体の知識やノウハウを体系的に整理しておけば、いつでも誰でも活用できるようになり、幸福度を向上させるサービスマネジメントによる顧客のビジネスを成功に導くサービスの安定性と効率性を高めるということにつながります。

一方、「7.6.知識」は、文書化された情報だけではカバーできない経験や勘といった暗黙知を含む組織全体が持つ知識をどのように管理し、活用していくかについて定めるものです。これは単に情報を集めるだけでなく、その情報をどのように活用し、組織全体で共有していくかが重要になります。例えば、経験豊かなメンバーのノウハウを比較的経験の浅いメンバーに伝承する仕組みや組織全体で共有できる知識データベースのような設計と構築などが考えられます。これにより組織全体の能力を高め、より質の高いサービス提供を実現することができます。つまり文書化された情報と組織内に蓄積された暗黙知を効果的に組み合わせることで、サービスマネジメントシステムにおけるサービス提供の質を高め、組織全体のパフォーマンスを向上させることにつながります。両者は密接に関連しており、文書化された情報が、組織全体の知識を共有するための基盤となる役割を果たします。

1.文書化した情報を攻略する

ISO/IEC 20000-1:2018の7.5項「文書化された情報」は一見すると堅苦しい文書管理の話のように思えますが、実は組織全体の幸福度の向上に直結する重要な要素を含んでいます。この項をサービスマネジメントとして攻略し、効果的に「文書化された情報」の枠組みを構築することで、顧客ビジネスを成功に導くサービスの品質向上、業務の効率化、ひいてはメンバーの幸福度の向上を期待できるのです。ポイントは単なる文書の保管ではなく、組織全体の知識共有と業務改善につながる「生きた情報」を構築することです。

まず重要なのは、文書化の目的を明確にすることです。単に「規程だから作る」という姿勢では、心もこもっていないですし、誰も読まないし、使われないでしょう・・・、つまり「残念な結果を生む情報」が発生してしまいます。例えば、インシデント対応の手順を文書化するなら、その手順に従うことで、顧客のビジネス遂行に影響している時間を短縮し、サービスの利用側のストレスを軽減できるという明確な目的が必要です。あるいは新しいサービスの導入手順を文書化することで、スムーズな導入支援を実現し、顧客の現場やサービス提供側の組織の混乱やミスを防止することも期待できます。このように文書化によって得られる具体的なメリットを明確に示すことができれば、作成する側も利用する側も、その文書の重要性を認識して、より良い効果をもたらすことが可能となるのです。

次に文書の内容と構成を工夫することです。ありがちな専門用語を多用したり、冗長な説明ではなく、誰でも理解できる平易な言葉で簡潔に記述することが重要です。図表やイラストを効果的に活用することで、理解度をさらに高めることもできます。また文書の利便性を追求すれば、検索性を高めるために適切なキーワードを設定し、索引を作成することも工夫の一つです。使っていて探しにくい文書って、存在しないのと同じだと思いませんか?

さらに文書は定期的な見直しを行い、内容の正確性と常に最新版を保証・維持することが求められます。古い情報や誤った情報はサービスマネジメント活動の混乱を招くため、常に最新の状態に保つことが必要です。

さらに文書の管理方法も重要です。単にファイルサーバーに保存するだけでなく、アクセス権限を適切に設定し、許された者だけが利用できるようにするなど、情報の機密性や可用性に配慮しておくことです。また文書のバージョン管理を行い、常に最新版を公開し使用するようにしなければなりません。古いバージョンの文書が使用されていると、ミスやトラブルの原因となる可能性が極めて高くなります。せっかくの文書がサービスマネジメントの品質を下げることにつながり困ったことになってしまいます。そのためバージョン管理システムなどを活用し、文書の管理を効率化することを考える必要があると思います。

そして忘れてならないのが、文書化された情報を活用するための仕組みです。せっかく作成した文書が活用されなければ、まったく意味がありません。社内のネットワークやナレッジベースなどを活用し、メンバーが容易にアクセスできる環境を整備する必要があります。また、できればですが、定期的に文書の利用状況を分析し、参照度合いや読みやすさ、有用性などで改善の余地がないかを確認することもよいですね。利用状況の分析を通じて、文書の内容や構成、管理方法などを改善することで、より効果的な情報共有を実現できます。

この文書化した情報のまとめですが、これらの文書化した情報の構築は継続的な取り組みが必要です。一度作成したら終わりではなく、常に改善を繰り返していく必要があります。メンバーからのフィードバックを積極的に収集し、文書の内容や構成、管理方法などを改善していくことで、より効果的な情報共有を実現し、組織全体の幸福度の向上につながるサービスマネジメントの成長に貢献できます。これは単なる文書管理ではなく、組織全体の知識創造と情報共有を促進し、業務効率化とメンバーの満足度向上を実現するための重要なプロセスとなります。つまり7.5項を攻略することは、“組織の活性化”、ひいてはサービスマネジメントによる幸福度向上への道筋を示す重要なステップなのです。

2. 知識の活用が幸福度を向上させる

ISO/IEC 20000-1:2018の7.6項「知識」は、一見簡潔な記述ですがその背後には組織全体のサービス品質向上とステークホルダーの幸福度を高めるための奥深い戦略が隠されています。単なる文書管理や情報共有の枠を超え、組織の知恵と経験を活かし、持続可能な成長を実現するための重要な要素と考えています。この項を真に理解し、効果的に適用することで組織全体の能力を飛躍的に向上させ、より働きがいのある環境を構築することが可能になります。

まず、この「知識」という概念を、単なる「情報」とは区別して捉えることが重要です。「情報」は事実やデータの集合体ですが、「知識」は、その情報に経験や解釈、文脈を加えた、より高度で知的なものと考えることができます。7.6項は、この「知識」を組織全体で効果的に管理し、活用していくための枠組みを提供しています。そのため、単に要領やマニュアル、手順書を作成するだけでなく、組織全体でそれらを共有し、活用するための仕組みを構築することが不可欠です。

その第一歩は、組織内に存在する様々な「知識」を洗い出すことです。これはメンバー一人ひとりが持つ暗黙知(経験や勘に基づく、言葉で説明しにくい知識)から、明示知(文書化された知識)まで、あらゆる形態の知識を含みます。この段階では、メンバーへのアンケートやインタビュー、ワークショップなどを活用し、組織全体に潜む知識の課題を表面化させることが重要です。単に既存の文書を整理するだけでなく、社員の経験や専門性を可視化することで、組織全体の知識資産を把握することができるからなんですね。このプロセスは、メンバーのモチベーションを高め、組織全体の活性化にも繋がります。なぜなら、自分の知識や経験が組織に貢献すると認識することで、メンバーのエンゲージメントの向上も期待できます。この段階で重要なのは、メンバーが安心して自身の知識を共有できる雰囲気づくりです。その心理的安全性に関する配慮や環境整備も必要です。そのためにはリーダーの理解と協力が不可欠であり、知識共有に対するネガティブな評価や失敗を恐れるような風土を排除する必要があります。安全な空間を確保することで、より多くのメンバーが積極的に知識共有に参加し、組織全体の知識資産の充実につながります。

次に収集した知識を整理・分類し、アクセスしやすい形で保存する必要があります。これは検索可能なデータベースやナレッジベースなどを構築することで、メンバーが容易に情報を検索・活用できるようにする必要があります。また知識の分類方法も重要です。業務プロセス、役割、専門分野など、様々な視点から知識を分類することで、必要な情報を迅速に探し出すことができます。さらに、知識の更新頻度やアクセス権限なども考慮し、情報セキュリティにも配慮したシステムを構築することが重要です。この点はサービスマネジメントツールの活用もできればよいですね。このように適切なツールを選択し、導入・運用することで、知識管理の効率性を大幅に向上させることができます。しかし、ここで気を付けなければならないのはツールの導入が目的ではなく手段です。導入したツールがメンバーにとって、使いやすいもので実際に活用されているかを継続的にモニタリングし、必要に応じて改善していくことが求められます。メンバーからのフィードバックを積極的に収集し、システムの改善に反映させることで、より使いやすく、効果的なシステムを構築することができます。

知識の共有と活用を促進するための仕組みも重要です。単に知識を保存するだけでなく、社員が積極的に知識を共有し、活用するための文化を醸成することが重要です。そのためには社内ナレッジベースなどを活用し、メンバー同士が気軽に情報を共有できる環境を整備する必要があります。また、定期的な勉強会や研修を実施したり、メンター制度を導入したりすることで、知識の共有と活用を促進することができます。さらに知識共有の成果を評価する仕組みを作ることで、メンバーのモチベーションを高めることができます。例えば、知識共有によって業務効率が向上した事例などをAWARD表彰することで、メンバーのモチベーションを高め、より積極的な知識共有を促すことができます。この評価制度は、単なる表彰にとどまらず、成果の共有も目的としています。成功体験の水平展開こそ副次効果として重要です。私どもはSmile&SX AWARDと命名し、褒める文化の醸成の仕組みとしても効果を上げています。

そして知識の活用を促進するために、メンバーのスキルアップも不可欠です。知識を活用するには、それを理解し、応用できるスキルが必要です。そのためには定期的な研修やトレーニングを実施し、メンバーのスキルアップを支援する必要があります。また、OJT(On-the-Job Training)などを活用し、現場での実践的なスキル修得を支援することも重要です。社員のスキルアップは、組織全体の能力向上につながり、ひいてはサービス品質の向上に貢献します。これは社員の成長と組織の成長が相互に促進される好循環を生み出しているからなんですね。このスキルアップ支援は、サービスマネジメント活動に参加するメンバーのキャリアパスにも配慮する必要があります。社員の成長意欲を高め、長期的なキャリアプランを描けるように支援することで、組織への貢献意欲を高めることができます。このあたりはサービスマネジメントの力量の枠組みと関係する部分です。

このように知識の構築と適用は、継続的な改善のプロセスであることを理解する必要があります。一度構築したシステムが常に最適な状態であるとは限りません。定期的に見直しを行い、改善を繰り返すことで、より効果的な知識管理システムを維持することができます。

3.知識マネジメントが機能しているか評価する

幸福度を向上させるISO/IEC 20000-1:2018サービスマネジメントの箇条7「知識」の活動がうまく機能しているかどうかを評価するには、組織全体の状況を多角的に見ていく必要があります。重要なのは、知識が「活用されているか」という点です。単に知識が蓄積されているだけでは不十分で、実際に業務に役立って、サービスの品質向上やサービスマネジメント活動の生産性や効率化の向上につながっているかどうかが評価のポイントになります。

まず、組織全体でどのような知識が重要とされているのかを明確にしてください。これはITサービスの提供に直接関係する技術的な知識だけでなく、顧客の対応状況、問題や課題の解決度合い、リスクの適切な管理といった、より幅広い知識を含みます。これらの重要な知識を特定し、それらが組織内でどのように管理・共有されているのかを評価してみましょう。

次に知識の管理・共有の仕組みが効果的に機能しているかを評価します。例えば、知識ベースシステムが導入されている場合、そのシステムが使いやすいのか、最新の知識が反映されているか、検索機能は適切かなどを評価します。これは自前で構築している場合にも必要ですので考慮が必要です。また、知識を用いた現場の育成・OJT(On-the-Job Training)といった人材育成の仕組みが適切に機能しているか、そして寄与しているかという観点の評価も考えておかれると良いと思います。これらの仕組みが実際に知識の共有やスキル向上に役立っているかどうかを、定量的なデータ(例えば、知識ベースシステムの利用頻度、参加率、OJTの満足度など)と定性的なデータ(例えば、メンバーへのヒアリング、現場での観察など)を組み合わせるととても良いと思います。

続いて知識が実際に業務に活用されているかを評価します。例えば、問題発生時の対応時間や顧客満足度、サービスの品質、業務の効率などの活動データは、知識の活用状況を反映する指標となります。これらの指標を測定し、知識の活用によって改善が見られるかどうかを分析します。また、管理職層の活動となりますが、メンバーが新しい知識を修得し、業務に適用しようとする意欲や能力も観察すると良いと思います。これはメンバーへのヒアリング/アンケート調査やパフォーマンス評価を通じて確認することが良いと思います。

ここでいう評価は、単に現状を把握するだけでなく、より良くしていくための原資として“改善”のための提案につなげていくことも重要です。知識の適用環境は、ITの側面や業務の内容など、常に変化するため“知識”に関する管理の仕組みも定期的に見直し、改善していくことが望まれます。この見直しプロセス自体も、しっかりと定めておくとISOの国際規格としての有効性評価のひとつとして価値あるものとなってきます。

このようにISO/IEC 20000-1:2018の箇条7「知識」の活動の評価は、単一的な指標ではなく、複合的な指標を組み合わせ、定量的・定性的なデータに基づいて行うことが肝要です。そして評価結果に基づいて継続的に改善していくことで、組織全体の“知識”の活用レベルが向上し、サービスマネジメントの活動が円滑に進み、顧客が望むサービス品質の維持・向上につなげることができるのです。

今回のISO/IEC20000-1=サービスマネジメントの箇条7における7.5項の文書化した情報と7.6項の知識はいかがでしたか?

箇条7の7.5項「文書化した情報」と7.6項「知識」は、ITサービスの提供と改善に不可欠な要素です。7.5項ではサービス提供に必要な情報を適切に文書化し管理することで、誰でも同じ情報にアクセスでき、サービスの質を維持・向上に資することを目指します。7.6項では組織全体で必要な知識を特定し、その中身を充実させ、それを共有・活用する仕組みを作ることで、メンバーやステークホルダーのスキル向上とサービス品質の向上につなげていきます。つまり文書化した情報と知識は、顧客のビジネスに貢献するためのサービスの品質や最適化、そして継続的な改善を支える基盤のひとつとなるのです。

次回は、幸福度を向上させるサービスマネジメントにおける現場活動を規程・要求している箇条8の“運用”について考えてまいりましょう。

連載一覧

筆者紹介

SOMPO グループ・損害保険ジャパン社の IT 戦略会社である SOMPO システムズ社に在職し、主に損害保険ジャパン社の IT ガバナンス、IT サービスマネジメントシステムの構築・運営を責任ある立場で担当、さらに部門における風土改革の推進役として各種施策の企画・立案・推進も担当している。専門は国際規格である ISO/IEC 20000-1(サービスマネジメント)、ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメント)、ISO14001(環境マネジメント)、COBIT(ガバナンス)など。現職の IT サービスマネジメント/人材育成・風土改革のほか、前職の SOMPO ビジネスサービス社では経営企画・人事部門を歴任するなど、幅広い経歴を持つ。

【会社 URL】

https://www.sompo-sys.com/

コメント

投稿にはログインしてください