概要

これからのサービスマネジメントは、企業価値を確実に高めるものでなくてはなりません。そのためには顧客価値や社会価値の創造が必要であり、これには企業や組織のパーパス、その組織に集う個人の「パーパス」そのものが問われているのです。企業が社会にその存在を認められ、その企業に集う一人ひとりの存在意義や参画意識を高めることこそ、幸福度の向上につながります。既存のビジネスにとっても、DX をはじめとしたビジネスイノベーションにも 「変革」 は必要ですが、この実現には組織や個人のカルチャーを「変化したい」という方向にチェンジした行動変容のマインドとサービスの最適化のためのフレームワーク=サービスマネジメントシステムが重要です。まさに「価値の提供」 から 「価値の共創(co-creation)」 へ進化したサービスマネジメント国際規格(ISO/IEC20000-1:2018)をご説明します。

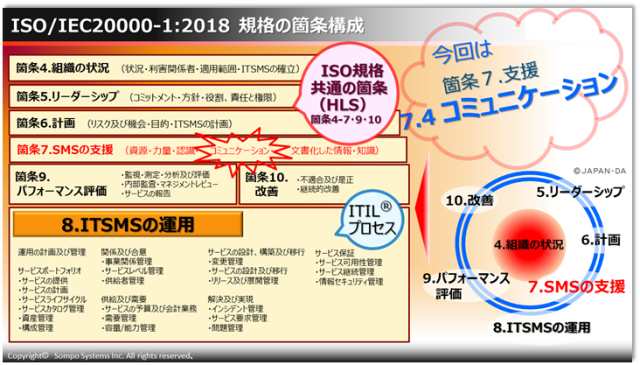

今回は幸福度を向上させるサービスマネジメント=ISO/IEC20000-1:2018の箇条7支援における7.4項コミュニケーションについて、確認してまいりましょう。皆さんの日々の暮らしやお仕事でも“コミュニケーション”って、とても大切ですよね。幸福度を向上させるサービスマネジメントにおいても、コミュニケーションは無くてはならない極めて重要な要素となっています。

1.サービスマネジメントにおける重要な要素=コミュニケーション

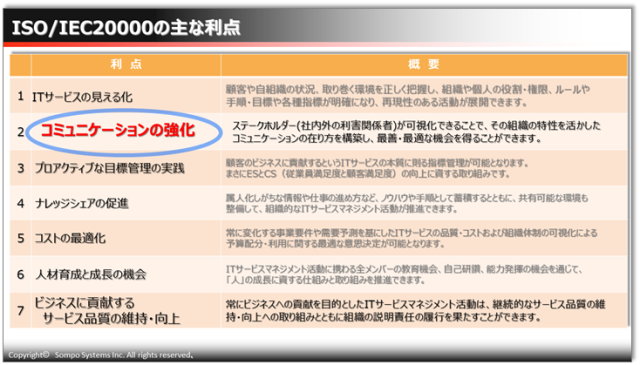

図1のとおりISO/IEC20000におけるサービスマネジメント規格は、企業や組織が提供するサービスの最適化・コストの適正化を実現しつつ、顧客のビジネスを成功させるためのフレームワークです。このフレームワークを活用することで、お客様やメンバー、関係先など、組織に関わるすべての人々(ステークホルダー)に幸せを感じてもらえる仕組みとなります。このことこそがサービスマネジメントにおけるコミュニケーション強化の鍵となります。箇条4の組織及びその状況の理解 そして利害関係者のニーズ及び期待の理解によって、そのステークホルダーを明確に理解し、それぞれの立場やニーズに合わせた的確なコミュニケーションを構築するためのステップとなります。さらにサービスマネジメントでは、コミュニケーションの一環として定期的な活動の報告やフィードバックの仕組みも用意されています。利用者や顧客の声、そしてメンバーの意見もきちんと反映することで、組織全体が常に改善を繰り返すことができる。まさに「学び続け、成長する組織」へと進化することが可能です。サービスを受ける側の顧客も、サービスを提供する側の組織やメンバーもサービスマネジメント活動の主体となる組織が自分の意見を大切にしていると常に感じて、モチベーションや幸福度が向上していきます。この好循環こそがコミュニケーション強化による組織活性化の証となります。結果として、より良いサービスの提供によって顧客の事業や組織全体が活性化され、持続的な成長を遂げることができるようになります。サービスマネジメントの国際規格であるISO/IEC 20000のコミュニケーションは、組織をより良くするだけでなく、そこで活動するメンバー、そして顧客も含めて幸福度を向上にも寄与する機会となります。

このコミュニケーションの部分は、図2にあるとおりに、ISO/IEC20000-1の利点のひとつになっています。

ISO/IEC 20000-1:2018の7.4項「コミュニケーション」は組織全体を幸せにするための重要な活動となるものです。この項では顧客やメンバー、外部供給者など、サービスマネジメントに関わるステークホルダーとのコミュニケーションをどのように円滑に進めるべきかを考え、最善となる仕組みを構築して実践するものです。

この考え方に沿ってコミュニケーションプロセスを見直すと、組織全体の連携強化につながります。まず、利用者や顧客への向き合い方や対応がより丁寧で迅速になります。これは顧客の要請やリクエストに対して、サービスを提供する関係部署に迅速に連携され、適切な情報を共有することで、顧客ビジネスに貢献するサービスの最善・最適につながります。この迅速かつ的確なコミュニケーションによる一連の対応は、利用者や顧客の満足度向上につながる重要なものとなります。また同時にメンバー同士の情報共有がスムーズになり、チームワークも強化されますよ。そしてサービスマネジメントにとって重要な役割と責任、責任者や担当者が明確になり、誰が何に責任を持つのかが明確になることで、ステークホルダー間の連携もスムーズになり、情報伝達の遅れや行き違いによる無駄な活動の減少が期待できます。これによりサービスマネジメント活動全体の効率化や最適化につながるのです。

さらにサービスを提供するための内部・外部供給者との連携も強化されます。必要な情報がタイムリーに共有されることで、サービスの安定的な提供に関する内部・外部との活動が円滑に進み、ステークホルダー間の信頼関係も深まります。例えば、アウトソースされたサービスのオペレーション部隊との密な情報共有により、業務を丸投げにすることなく、適度な関与によるサービスの提供につながり、意図した成果となる顧客ビジネスへの貢献につながります。

これらコミュニケーションによって、利用者・顧客、メンバー、内部・外部供給者、そして組織全体を幸せにする好循環を生み出します。それはサービスマネジメント活動の単なる効率化だけでなく、より良い関係性を築き、ステークホルダーの持続可能な成長を実現することにつながります。ISO/IEC20000の7.4項のコミュニケーションは、組織全体の連携強化を通じて、組織全体を幸せにするための仕組みであり、貴重な取り組みにつながるのです。

2. ステークホルダー・コミュニケーション

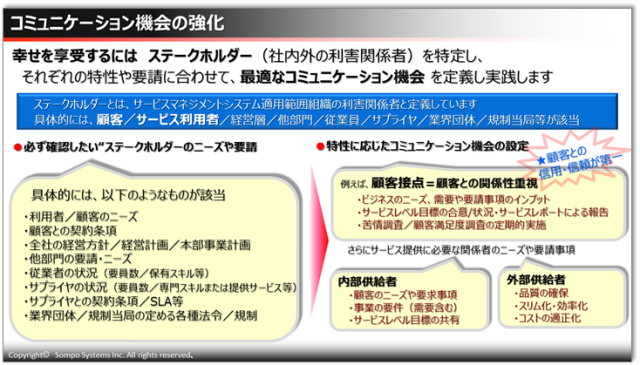

次にサービスマネジメントシステムにおいて、この活動に参加するすべての人が幸せを享受するには、ステークホルダー(社内外の利害関係者)を特定し、それぞれの特性や要請に合わせて、最適なコミュニケーション機会を定義し実践する必要があります。

ISO/IEC20000-1に基づいたサービスマネジメントシステムの活動で、皆が真の幸せを享受するには組織内外に関わるすべての人々、つまりステークホルダーを特定したうえで、関係者が良好な関係を築くことが必要です。単にサービスを提供するだけでなく、それぞれのステークホルダーが抱える期待やニーズを的確に捉え、それに応えるコミュニケーションを心がけることで組織全体の幸福度を高めることができるのです。

まず、誰をステークホルダーと考えるべきか、しっかりと洗い出す必要があります。顧客は当然ですが、メンバー、リーダーや経営といった社内関係者、サービス提供に関与する外部供給者も含まれます。さらに地域社会や環境といった広い範囲の利害関係者も必要に応じて考慮すべきです。それぞれのステークホルダーは組織やサービスに対して異なる期待や要求を持っています。顧客はビジネスを円滑に動かす高品質なサービスと迅速な対応を求める一方、サービスマネジメント活動のメンバーは働きやすい環境や人材育成施策の整備、あるいはキャリアアップの機会を期待するかもしれません。これらのステークホルダーの特性を理解するには、彼らの立場に立って物事を考えることが重要です。例えば、顧客の事業やサービス利用の目的などを分析し、そのニーズを具体的に把握する必要があります。メンバーについては、エンゲージメント・アンケートや1on1を通して、仕事への満足度や課題などをヒアリングすることで、より深い理解・相互信頼を得ることができます。外部供給者との関係においては、共同目標の設定や定期的な会議による情報共有を通じて、信頼関係を構築し、常に円滑な連携を執れる仕組みを創る必要があります。それぞれのステークホルダーの特性を理解したら、次に最適なコミュニケーション方法を検討します。顧客へのコミュニケーションでは、ウェブサイトやアプリ、メール、チャットなど、様々なチャネルを活用し、顧客にとって使いやすい方法を選択でき、提供することが重要です。メンバーとのコミュニケーションでは、定期的なミーティングや1on1などを活用し、組織の現状や将来のビジョンを共有することで、モチベーションやエンゲージメントの向上につなげることができます。地域社会とのコミュニケーションでは、地域貢献活動や広報活動を通じて、良好な関係を構築することも可能です。

コミュニケーションの頻度や内容も、ステークホルダーによって調整する必要があります。顧客にはサービスレポートとして、活動内容やサービスの実績を定期的に提供する一方、メンバーには、活動実績や問題・課題などを定期的にフィードバックする必要があります。重要なのは、単に情報を一方的に伝えるのではなく、双方向のコミュニケーションを心がけることです。ステークホルダーからの意見や要望を積極的に聞き入れ、サービスの改善に活かすことで、相互に信頼関係を構築し、組織全体の幸福度を高めることができるのです。そして、コミュニケーションの効果を定期的に評価し、改善を続けることで、より良い関係をさらに永続的に築き、持続可能なサービスマネジメント活動の実現が期待できます。この継続的な努力こそが、ISO/IEC 20000-1に基づいた活動を通して、幸福度を向上させるための鍵となります。

3.コミュニケーションの極意

ここからは箇条7の7.4項にある“コミュニケーション”の極意について、顧客満足度と業務効率化、そして組織全体の成功への道を考えていきましょう。

コミュニケーションは、ビジネスにおける成功の鍵と言っても過言ではありません。顧客満足度を高め、業務の効率化を図り、ひいては組織全体、そしてステークホルダー全体の幸福や成功につなげるために効果的なコミュニケーションが不可欠です。単なる情報伝達ではなく、相手を理解し、信頼関係を築き、共に目標を達成するための機会として、コミュニケーションを捉え直す必要があります。

(1)顧客理解:共感に基づいたコミュニケーション

顧客満足度を高めるための第一歩は、顧客を深く理解することです。顧客のニーズ、期待を把握しなければ、効果的なコミュニケーションはできません。そのためには次の点を意識しましょう。

①積極的な情報収集

顧客アンケートやヒアリング、顧客データの分析など、様々な手段を用いて顧客情報を収集します。単なる数値データだけでなく、顧客の声を直接聞くことが極めて重要です。顧客の言葉に耳を傾け、経営の考えを理解しようと努めましょう。

②共感力の向上

顧客の立場に立って考え、顧客のことを理解しようと努めることが重要です。顧客の言葉の裏にある真意を読み取り、共感に基づいたコミュニケーションを心がけましょう。顧客のビジネスが社会にどのように貢献しているか。これらを共有することで、より強い信頼関係を築くことができます。

(2)明確なメッセージ:誤解を防ぐための情報伝達

顧客に伝えたいメッセージは、明確で簡潔であることが望ましいです。曖昧な表現や専門用語は避け、誰でも理解できる言葉を選ぶことが肝要です。また、メッセージの構成にも気を配り、重要な情報を最初に伝え、詳細な情報を後から補足するなど、読みやすいように工夫することが大切です。

①シンプルな言葉遣い

専門用語や難しい言葉は避け、誰にでも理解できるシンプルな言葉遣いを心がけましょう。IT人材は専門用語を使いがちですが、ここは顧客の知識レベルに合わせて言葉を選ぶことが重要です。

②具体的な例示

抽象的な表現は避け、具体的な例を挙げることで、顧客はメッセージをより理解しやすくなります。できれば定量的な数字やデータを用いて、メッセージを裏付けることも効果的です。

③共有のための複数チャネルの活用

メール、チャット、紙媒体、ウェブサイトなど、様々なコミュニケーション・チャネルを活用することで、顧客へのアプローチの確実性が高まります。それぞれのコミュニケーションスタイルの特徴を理解し、その内容や場に合わせて適切なチャネルを選択することが重要です。

(3)迅速な対応:顧客の期待に応えるスピード

顧客からの問い合わせや苦情には、迅速に対応することが重要です。迅速な対応は、顧客の満足度を高めるだけでなく、問題の早期解決にもつながります。

①問い合わせ対応体制の整備

メール、チャット、電話など、顧客からの問い合わせに対応するための体制を整備します。リクエスト管理の整備にも直結しますが、問い合わせ対応の担当者を明確にできれば、迅速な対応も可能になります。

②エスカレーションプロセスの確立

解決できない問題については、適切な担当者にエスカレーションするプロセスを確立します。問題の解決までの時間を短縮し、顧客への影響を最小限に抑えることが重要です。「使える手段はなんでも使う」が大切です。

③定期的なフォローアップ

問題解決後も、顧客に定期的に連絡を取るなど、状況を報告することで、顧客との信頼関係を維持することができます。

(4)業務効率化への貢献:コミュニケーションによる生産性向上

効果的なコミュニケーションは、業務の効率化にも大きく貢献します。情報共有をスムーズに行うことで、無駄な作業を削減し、生産性を向上させることが期待できます。

①情報共有ツールの活用

社内のSNS、グループウェア、ITSMツールなど、様々な情報共有の手段を活用することで、情報伝達を効率的に進めることができます。ツールを選ぶ際には、顧客も利用できることも重視しながら、組織の規模やニーズに合わせて選択することが重要です。

②標準化された手順の確立

コミュニケーション手順を標準化することで、誰でも同じようにコミュニケーションを行うことができ、その正確な情報共有の手段によりミスを減らすことができます。標準化された手順は、マニュアルとして作成し、記憶だけに頼らずに実践することが重要です。

③定期的な情報共有ミーティング

定期的にミーティングを開催し、サービスマネジメント活動の状況や課題などを共有することで、問題の早期発見や解決につながります。ミーティングは、参加者全員が発言しやすい雰囲気で行うことが理想ですね。

(5)信頼関係の構築:長期的な関係維持のためのコミュニケーション

顧客との長期的な関係を維持するためには、信頼関係を構築することが重要です。信頼関係は、一朝一夕に築けるものではなく、継続的なコミュニケーションを通じて培われるものです。

①誠実な対応

顧客に対して常に誠実な対応を心がけましょう。嘘やごまかしは禁物。信頼関係を破壊する原因となります。

②透明性の確保

顧客に対して、必要な情報を積極的に公開することで、透明性を確保することができます。顧客は私たち組織がどのような活動をしているのかを知りたいと思っていますよ。

③感謝の気持ちの表現

顧客への感謝の気持ちを伝えることで、顧客との関係をより強固なものにすることができます。業務上の感謝の言葉ではなく、真に心の声を届けることで顧客の満足度を高めるだけでなく、顧客のロイヤルティの向上にもつながります。

(6)組織全体の幸福度の向上:ステークホルダーとの連携

組織全体の幸福度を高めるには、顧客だけでなく、メンバーや内部・外部の供給者など、様々なステークホルダーとの連携が不可欠です。効果的なコミュニケーションを通じて、ステークホルダー間の連携を強化し、組織全体の目標達成を目指すことが肝要です。

①ステークホルダー分析

組織に関わるステークホルダーを特定し、それぞれのニーズや期待を把握します。ステークホルダーごとに異なるコミュニケーションの戦略を立てることが重要です。

②内部コミュニケーションの強化

メンバー間や内部供給者間のコミュニケーションを強化することで、組織全体のモチベーションを高めることができます。定期的な情報共有や意見交換の機会を設けることも強化のポイントです。

③外部コミュニケーションの戦略化

サービスマネジメント基本方針などは、企業や組織のホームページなどで開示すべきです。積極的に対外的なコミュニケーションを充実させ、サービスマネジメント活動による企業や組織のイメージアップを図ることができます。また、さらなるビジネスチャンスの機会の拡大につながる可能性もありますね。

(7)コミュニケーションの継続的改善:PDCAサイクルの活用

コミュニケーションは、一度定義したら終わりではなく、継続的に改善していく必要があります。そのためには、PDCAサイクルを活用し、常に改善を繰り返すことが重要です。

①Plan (計画)

コミュニケーション目標を設定し、具体的な計画を立てます。 誰が、何を、いつ、どのように伝えるのかを明確にします。

②Do (実行)

計画に基づいて、コミュニケーション施策を実行します。顧客からのフィードバックを積極的に収集します。

③Check (評価)

コミュニケーションの結果を評価し、効果を検証します。顧客満足度や業務効率化の状況などを分析します。

④Action (改善)

評価結果に基づいて、コミュニケーション活動を改善します。問題点を洗い出し、改善策を検討し、実行します。

今回のISO/IEC20000-1=サービスマネジメントの箇条7における7.4項のコミュニケーションはいかがでしたか?

コミュニケーションは、組織の生命線であり、顧客満足度を高め、業務の効率化を図り、組織全体の成功と幸福度の向上につながる重要なものです。顧客を理解し、明確なメッセージを伝え、迅速に対応し、信頼関係を構築したうえで、ステークホルダーとも密に連携し、そして継続的に改善していくことで、真のコミュニケーションの極意を体現することができます。コミュニケーションは、サービスマネジメント活動を推進する組織の生命線であり、常に磨き続けるべき重要な要素なのです。

次回は、箇条7の文書化と知識について考えてまいりましょう。

連載一覧

筆者紹介

SOMPO グループ・損害保険ジャパン社の IT 戦略会社である SOMPO システムズ社に在職し、主に損害保険ジャパン社の IT ガバナンス、IT サービスマネジメントシステムの構築・運営を責任ある立場で担当、さらに部門における風土改革の推進役として各種施策の企画・立案・推進も担当している。専門は国際規格である ISO/IEC 20000-1(サービスマネジメント)、ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメント)、ISO14001(環境マネジメント)、COBIT(ガバナンス)など。現職の IT サービスマネジメント/人材育成・風土改革のほか、前職の SOMPO ビジネスサービス社では経営企画・人事部門を歴任するなど、幅広い経歴を持つ。

【会社 URL】

https://www.sompo-sys.com/

コメント

投稿にはログインしてください