概要

これからのサービスマネジメントは、企業価値を確実に高めるものでなくてはなりません。そのためには顧客価値や社会価値の創造が必要であり、これには企業や組織のパーパス、その組織に集う個人の「パーパス」そのものが問われているのです。企業が社会にその存在を認められ、その企業に集う一人ひとりの存在意義や参画意識を高めることこそ、幸福度の向上につながります。既存のビジネスにとっても、DX をはじめとしたビジネスイノベーションにも 「変革」 は必要ですが、この実現には組織や個人のカルチャーを「変化したい」という方向にチェンジした行動変容のマインドとサービスの最適化のためのフレームワーク=サービスマネジメントシステムが重要です。まさに「価値の提供」 から 「価値の共創(co-creation)」 へ進化したサービスマネジメント国際規格(ISO/IEC20000-1:2018)をご説明します。

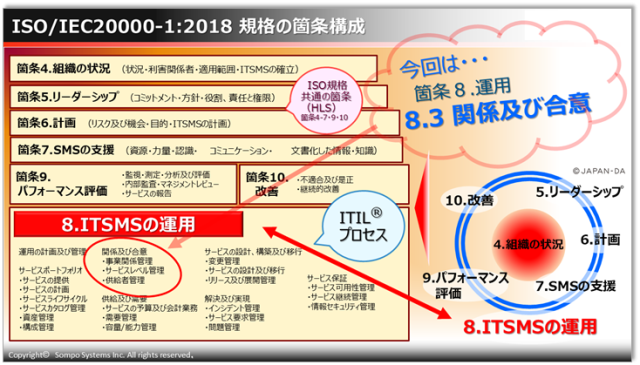

今回は幸福度を向上させるサービスマネジメント=ISO/IEC20000-1:2018の箇条8運用における8.3項の関係及び合意について確認していきます。サービスマネジメントシステムの箇条8 SMSの運用は、図1のとおり、運用の中でも顧客向けサービスの提供に関する重要な箇条となります。

1.箇条8.3 関係及び合意とは

幸福度を向上させるサービスマネジメント=ISO/IEC 20000の箇条8.3「関係及び合意」は、そのマネジメントシステムの適用範囲組織に対して、顧客や供給者を含むすべてのステークホルダーとの間で、顧客のビジネスや社会に貢献するサービスの価値を創造し、幸福度を高めるための持続的な関係性を築くことを求めています。

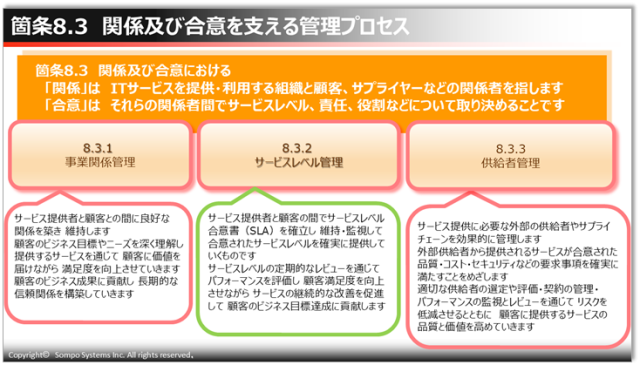

これはサービスマネジメントシステム(SMS)を円滑かつ効果的に機能させるための「SMSの基盤を支える関係性」を整備する活動であり、その核となるのは「事業関係管理」「サービスレベル管理」「供給者管理」の3つの要素となります。そして適用範囲組織に求められるのは、まず「事業関係管理」を通じて、顧客のビジネス目標やニーズ、期待を深く理解することにはじまります。そしてサービスの提供を通じて顧客のビジネス成果にどう貢献できるかを常に探求する姿勢が必要です。この活動は顧客の事業戦略や市場動向を定期的に共有し、サービスの方向性を顧客と一緒になって検討し、決定していくことが大切な活動の一つになっています。つまりSMSで大切なのは、組織は受け身でサービス要求に応えるのではなく、顧客のビジネスの成功、社会への貢献を積極的に支援する組織の役割を担うことが求められます。次に「サービスレベル管理」においては、顧客と合意したサービスの品質やパフォーマンスの基準を明確にし、これを客観的に監視、報告する透明性の確保と説明責任の履行が求められます。これは単にSLA(サービスレベル合意)を決めて、文書化するだけでなく、サービスの提供やコストの状況・実態を定期的にレビューし、合意事項との乖離がないかを確認し、必要に応じて改善策を講じるプロセスを確立する活動となります。

これにより顧客はサービスの提供や貴重なコストの費消状況など、顧客の関心事である投資対効果や事業と照らし合わせながら、常に経営が意思決定できる情報を共有することで揺るぎない安心感を得ることにつながります。

「供給者管理」では、サービス提供に不可欠な外部の供給者やサプライチェーンを自らのサービスマネジメント活動の一環として体系的に管理することが求められます。ポイントは供給者のパフォーマンスを客観的に評価し、契約内容や分掌範囲に沿って適切に履行されているかを監視・評価することで、外部要因によるリスクを最小限に抑えながら、サービス品質の低下を防ぎ、エンドツーエンドでの高品質なサービス提供体制を実現することが望まれています。このような活動を通じて組織が得る恩恵は多岐にわたりますが、最も顕著なのは、ステークホルダー、特に顧客の幸福度の向上に寄与することです。顧客は自社の課題や目標を深く理解してくれるサービスの提供者である私どもから期待以上の価値を持つサービスが提供されることで、より深い信頼と大きな満足につなげることができます。この顧客の幸福度は結果として組織の収益向上や長期的なより良い関係性の構築に直結します。顧客の成功を支援することで、サービスを提供する組織は顧客から高く評価され、契約の継続といった形で新たなビジネスチャンスにつながることも期待できます。また適用範囲組織においても大きな恩恵があります。サービスレベルの明確化は、組織内の各部門における責任範囲を明確にし、業務の効率化と生産性向上、そしてビジネスや社会への貢献につながります。サービス提供に関わるすべてのメンバーが共通の目標と基準を持って業務に取り組むことで、組織としての結束力が高まり、メンバーのエンゲージメントと幸福度も一気に向上します。さらに供給者管理を徹底することで、サービス提供におけるリスクが低減し、サービスとともに事業の安定性が向上します。外部供給者との関係強化につながり、サプライチェーン全体を最適化することで、サービス品質の一貫性が保たれ、予期せぬインシデントやコスト増のリスクを軽減できます。このようにISO/IEC 20000の箇条8.3は、組織に対して、顧客や供給者との関係を単なる取引関係として捉えるのではなく、サービスの価値を共創し、すべてのステークホルダーの幸福度を高めるための持続的な関係性として捉えることを求めています。その結果、組織は顧客からの深い信頼と満足を得て、常に必要とされる存在として、真の差別化の実現やメンバーの幸福度向上といった、多岐にわたる恩恵を受けることができるのです。これはサービスの提供を単なるシステムの運用ではなく、人と人との関係性を基盤とした「価値創造の活動」として捉え直すことにつながり、組織全体にポジティブな変革をもたらす重要なステップとなるのです。

2.箇条8.3 関係及び合意を構成する管理プロセス

ISO/IEC20000-1:2018 サービスマネジメントシステムの箇条8の運用、そのなかの箇条8.3 関係及び合意には、図2のとおり、3つの下位条項が存在しています。それらは以下のとおりです。

8.3.1 事業関係管理

8.3.2 サービスレベル管理

8.3.3 供給者管理

となります。

それぞれの条項が私たちに何を求めているのか、確認してまいりましょう。

(1) 8.3.1 事業関係管理

事業関係管理は、組織のサービス提供部門とサービスを利用する事業部門や顧客との間の健全で生産的な関係を維持し、強化することを目的としています。これは単なる「顧客対応」ではなく、サービス提供側が顧客の現在のニーズや将来のビジネス目標を深く理解し、それに基づいてサービスの価値を最大化するための継続的な取り組みです。

この項目が求めているのは、まず、主要な事業関係者との間で定期的なコミュニケーションの仕組みを確立することです。具体的には、定期的な会議やレビューを通じて、サービスのパフォーマンスや課題について話し合い、顧客の期待と提供されているサービスとの間に齟齬がないかを確認します。これにより、顧客からのフィードバックを積極的に収集し、サービスの改善に役立てることができます。

また、事業関係管理では、顧客の満足度を測定し、その結果を分析することも求められます。顧客がサービスに対してどのような価値を感じているのかを把握することで、単に技術的な要件を満たすだけでなく、事業の成功に直結するような改善提案や調整を行うことが可能になります。さらにこのプロセスを通じて、サービス提供部門は顧客の将来的な事業計画や戦略的な変更について情報を得ることができます。例えば、顧客が新しい事業への挑戦を計画している場合、それに伴うITサービスの新たな要件を早期に特定し、必要なサービス変更を計画的に準備できるようになります。最終的に事業関係管理はサービス提供部門が顧客の事業パートナーとして機能し、サービスの価値を継続的に向上させるための基盤を築くことを目指しています。顧客との信頼関係を深め、サービスの提供が顧客のビジネス目標達成に不可欠であることを明確にすることで、サービスマネジメントシステム全体の有効性を高める役割を果たします。

(2) 8.3.2 サービスレベル管理

サービスレベル管理は、提供されるITサービスの内容と品質に関する顧客との合意を形成し、その合意されたレベルでサービスが継続的に提供されることを確実にするためのプロセスです。これは組織が「どのようなサービスを、どの程度の品質で提供するのか」という約束事を明確にすることであり、顧客とサービス提供側の間で共通の理解を醸成する上で極めて重要です。この項目で最初に求められるのは、サービスレベル合意(SLA)の作成です。SLAには、提供されるサービスの具体的な内容、利用可能な時間帯、パフォーマンスの目標値(例えば、システムの応答時間や可用性の目標)、障害発生時の対応時間目標などが明確に文書化されます。この文書は顧客とサービス提供側の双方によって理解・承認される必要があり、サービスの提供における公式な基準となります。サービスレベル管理の核心は、SLAで定められた目標値に対して、実際のサービスのパフォーマンスを継続的に監視し、測定することにあります。組織は合意された目標が達成されているかどうかを定期的にレビューし、その結果を顧客に報告しなければなりません。この透明性のある報告を通じて、顧客はITに投資している費用に見合ったサービスが提供されているかを客観的に判断できます。もし実際のパフォーマンスが目標値を下回る傾向が見られた場合、サービス提供側は原因を特定し、目標達成のための是正措置や改善策を講じる必要があります。また顧客のビジネス環境の変化に伴い、SLAの内容自体が見直されることもあります。その場合は顧客と再交渉し、合意内容を更新するプロセスもこの管理項目に含まれます。サービスレベル管理は、サービスの品質に対する期待値を適切に設定し、その期待値を持続的に満たすことで、顧客満足度の維持・向上に直接貢献する、サービスマネジメントシステムの中核をなす活動です。

(3) 8.3.3 供給者管理

供給者管理は、組織がITサービスの提供に関連して利用する外部の供給者やベンダーとの関係を効果的に管理するためのプロセスです。多くの組織では、ハードウェアの保守、ソフトウェアのライセンス、ネットワークサービスの提供、あるいは特定のIT業務のアウトソーシングなど、多様な外部リソースを利用することが多いと考えています。これらの外部供給者のパフォーマンスは、最終的な顧客に提供されるサービスの品質に直接影響するため、その管理は不可欠です。この事項が求めているのは、まず供給者の選定プロセスを確立することです。サービス提供に必要な要件を満たせる供給者を公平かつ適切に選び、契約を締結するまでの手順を明確にします。契約書や合意書には、供給者が提供すべきサービスの内容、品質の基準、セキュリティ要件、違反時のペナルティなどが詳細に記載される必要があります。組織は供給者が合意された条件通りにサービスを提供しているかを定期的に監視し、そのパフォーマンスを評価しなければなりません。具体的には供給者から提供されるレポートをレビューしたり、定期的なパフォーマンスレビュー会議を開催したりして、SLAの目標達成に貢献しているかを確認します。もし供給者のパフォーマンスに問題がある場合、組織は契約に基づき、是正措置を要求する権限と責任を持ちます。単に受動的にサービスを受けるのではなく、積極的に供給者を管理し、必要な改善を促す姿勢が求められます。またリスク管理の観点から、特定の供給者に過度に依存していないか、供給者が事業を継続できなくなった場合の代替策があるかなども定期的に見直す必要があります。供給者管理は、外部のパートナーシップを最大限に活用しつつ、それらのパートナーが組織のサービスマネジメントシステム全体の方針と整合した行動をとるように導くための重要な機能です。これにより、外部要因によるサービスの中断や品質低下のリスクを最小限に抑え、顧客への安定したサービス提供を実現します。

3.箇条8.3 関係及び合意はどのような活動が求められるのか

ISO/IEC 20000-1:2018の要求事項である箇条8.3の関係及び合意を満たすために、現場レベルで具体的にどのような活動を行えばよいのかを考えていきましょう。

(1) 8.3.1 事業関係管理を満たすための現場活動

事業関係管理の要求を満たすためには、サービス提供部門の担当者が顧客や事業部門の担当者と積極的にコミュニケーションを取り、単なるITの運用を超えたパートナーシップを築くことが鍵となります。現場での具体的な活動として、まず「定期的な状況共有とフィードバックの場」を設けることが挙げられます。これは、形式ばった年次報告だけでなく、月次や四半期ごとなど、より短い間隔で顧客のキーパーソンと直接顔を合わせる会議体を設けることです。この会議では、直近のサービスの稼働状況や障害対応の結果を報告するだけでなく、顧客の事業活動におけるITサービスの貢献度や、新たな課題について率直な意見交換を行いましょう。次に「顧客満足度調査の実施と分析」も重要な活動です。年に一度など、定期的にアンケートを実施し、サービスの使いやすさ、サポートの対応速度、担当者の力量など、具体的な項目について顧客からの評価を数値化します。この調査は単に結果を集計するだけでなく、特に評価が低かった項目や、顧客から寄せられた率直なコメントを深く分析し、具体的な改善アクションプランへと落とし込む必要があります。そして、その改善の取り組み状況を次の会議体で顧客に報告することで、「意見を聞くだけで何もしない」という不信感を解消し、信頼関係を強化できます。特にアウトソースした際は丸投げにならないように心がけましょう。

さらに「顧客の事業計画への理解を深める活動」も欠かせません。サービス提供側のマネージャーや担当者は、顧客の業界のトレンドや、顧客が計画している新しいプロジェクト=パイプラインについて情報を収集する努力をします。例えば、顧客が新事業のサービスを計画しているなら、それに必要な機器の導入やネットワークの準備を早期に察知し、proactive(先を見越した)に提案することが大切です。これにより顧客はIT部門を単なる「ヘルプデスク」ではなく、「事業の成功を支援する戦略的パートナー=価値の共創者」として認識するようになります。これらの現場活動を通じて、サービス提供側は顧客の期待値やニーズを正確に把握し、それに基づいてサービスの提供内容や品質を柔軟に調整できるようになります。結果としてサービスの価値が顧客のビジネス目標と一致し、組織全体の目標達成に貢献することになります。

(2) 8.3.2 サービスレベル管理を満たすための現場活動

サービスレベル管理を現場で機能させるためには、「約束事を明確にし、それを守るための仕組み」を日々の運用に組み込むことが不可欠です。現場活動の出発点となるのは、「サービスレベル合意書(SLA)に基づいた具体的なサービス手順の策定」です。SLAに「障害発生から解決までの目標時間は1時間」と記載されていれば、現場のオペレーターやエンジニアは、障害を検知してから1時間以内に何を行うべきか、誰にエスカレーションすべきかといった具体的なアクションプランを明確に理解しておく必要があります。この手順は、単なる文書ではなく、日々の業務フローやサービスのチェックリストに落とし込まれているべきです。次に「パフォーマンスのリアルタイム監視と定期的な測定」が重要な現場活動です。自動監視ツールがあれば、それらを活用して、システムの稼働時間、応答速度、障害の発生件数といったSLAで定めた指標を常にトラッキングします。測定されたデータは、単に記録するだけでなく、定期的に分析します。例えば、「今月は目標稼働率99.9%を達成できたが、先月に比べて障害件数が2件増えている」といった具体的な事実を把握し、その原因を探求します。この分析結果は「パフォーマンスレビュー報告書の作成と共有」という活動につながります。測定データを分かりやすいグラフや表にまとめ、顧客や関係者と定期的に共有します。目標を達成できた場合はその報告を。達成できなかった場合はその理由と今後の改善計画を正しく報告します。この透明性が信頼を生むことにつながります。さらに「逸脱発生時の迅速な対応と改善活動」も現場で求められます。もしサービスレベル目標を下回りそうな場合や、実際に下回ってしまった場合は、通常の障害対応とは別に、その根本原因を突き止め、再発防止策を講じるための改善チームを立ち上げます。例えば、「特定の時間帯にレスポンスが遅くなる」という問題があれば、その時間帯の利用状況やシステム負荷を詳しく調査し、必要な設定変更といった具体的な対策を速やかに実行します。これらの現場活動を通じて、サービス提供側は顧客との約束を確実に果たすための具体的な行動を日々実践しながらサービスの品質を客観的に証明できるようになります。

(3) 8.3.3 供給者管理を満たすための現場活動

供給者管理の要求を満たすためには、外部のベンダーやサプライヤーを単なる「サービスを商売する相手」ではなく、自分たちのサービス品質を一緒に創り上げる「パートナー」として捉え、能動的に関わっていく現場活動が必要です。現場での具体的な活動として、まず「契約内容に基づく供給者のパフォーマンス監視」があります。契約書や個別の合意書には、供給者が守るべきサービスレベルが明記しておくことが大切です。現場担当者は、供給者から提出される月次報告書などをチェックし、合意された目標が達成されているかを確認します。この際、単に「達成」か「未達成」かを判断するだけでなく、その背景にある課題やリスクも把握するように努めます。次に「定期的かつ建設的なパフォーマンスレビュー会議」の開催が重要です。これは監視結果を一方的に突きつける場ではなく、供給者の担当者と顔を合わせて、お互いの課題や改善のアイデアを共有する場とします。常にお互いの成長を意識することが必要です。例えば、自社側の運用手順の不備で供給者に負荷がかかっているようなら、その改善も積極的に検討します。共通の目標に向けて協力する姿勢を示すことで、より良い関係を築くことができます。この会議を通じて、供給者が直面している困難や将来的なサービス変更の計画など、有用な情報を引き出すことも可能です。さらに「供給者の選定と評価への現場の関与」も欠かせません。新しい供給者を選定する際や既存の供給者を定期的に再評価する際には、実際にその供給者のサービスを日々利用している現場担当者の意見を吸い上げることが重要です。「提案書上は優れているが、現場での使い勝手が悪い」といった事態を避けるためです。現場の声を評価基準に加えることで、より実態に即した供給者管理が可能となります。また「リスク管理と事業継続計画への組み込み」も忘れてはなりません。特定の重要なサービスを一つの外部供給者に依存している場合、その供給者が倒産したり、大規模なシステム障害を起こしたりした際の影響を考慮する必要があります。現場では、万が一の事態に備えて、代替となる供給者や別の手段を検討しておくといった、リスク低減のための具体的な行動計画を準備しておくことが求められます。これらの現場活動を通じて、組織は外部リソースを適切にコントロールし、供給者のパフォーマンスが最終的な顧客へのサービス提供に悪影響を及ぼさないように管理することが大切なのです。

4.まとめ

ISO/IEC 20000-1:2018の箇条8.3に沿った活動は、サービス提供に関わる様々な関係者の幸福度を向上させることに直結します。まず事業関係管理とサービスレベル管理を通じて、顧客は「どのようなサービスを、どの程度の品質で受けられるのか」という期待値が明確になり、実際に約束通りのサービスが提供されるため、ITサービスに対するストレスや不満が軽減されます。これにより、顧客は本来のビジネスに集中でき、結果として顧客満足度や幸福感が高まります。また供給者管理により、外部ベンダーとの協力体制が強化され、安定的で高品質なサービス提供が可能になります。これはサービス提供側の現場担当者にとってもメリットがあります。予期せぬサービス停止や品質問題が減るため、常に問題解決に追われるストレスが軽減され、計画的かつ効率的に業務を進められるようになります。さらにこれらのプロセス全体が効果的に機能することで、組織全体の目標達成が促進され、すべてのステークホルダーがサービスの恩恵を享受できる、健全なエコシステムが構築されます。つまり、単なる業務効率化だけでなく、関わる人々の安心感や満足度といった「幸福度」の向上に繋がるのです。

次回は、箇条8.運用の『箇条8.4供給及び需要』について、皆さんと考えていきたいと思います。

連載一覧

筆者紹介

SOMPO グループ・損害保険ジャパン社の IT 戦略会社である SOMPO システムズ社に在職し、主に損害保険ジャパン社の IT ガバナンス、IT サービスマネジメントシステムの構築・運営を責任ある立場で担当、さらに部門における風土改革の推進役として各種施策の企画・立案・推進も担当している。専門は国際規格である ISO/IEC 20000-1(サービスマネジメント)、ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメント)、ISO14001(環境マネジメント)、COBIT(ガバナンス)など。現職の IT サービスマネジメント/人材育成・風土改革のほか、前職の SOMPO ビジネスサービス社では経営企画・人事部門を歴任するなど、幅広い経歴を持つ。

【会社 URL】

https://www.sompo-sys.com/

コメント

投稿にはログインしてください