概要

これからのサービスマネジメントは、企業価値を確実に高めるものでなくてはなりません。そのためには顧客価値や社会価値の創造が必要であり、これには企業や組織のパーパス、その組織に集う個人の「パーパス」そのものが問われているのです。企業が社会にその存在を認められ、その企業に集う一人ひとりの存在意義や参画意識を高めることこそ、幸福度の向上につながります。既存のビジネスにとっても、DX をはじめとしたビジネスイノベーションにも 「変革」 は必要ですが、この実現には組織や個人のカルチャーを「変化したい」という方向にチェンジした行動変容のマインドとサービスの最適化のためのフレームワーク=サービスマネジメントシステムが重要です。まさに「価値の提供」 から 「価値の共創(co-creation)」 へ進化したサービスマネジメント国際規格(ISO/IEC20000-1:2018)をご説明します。

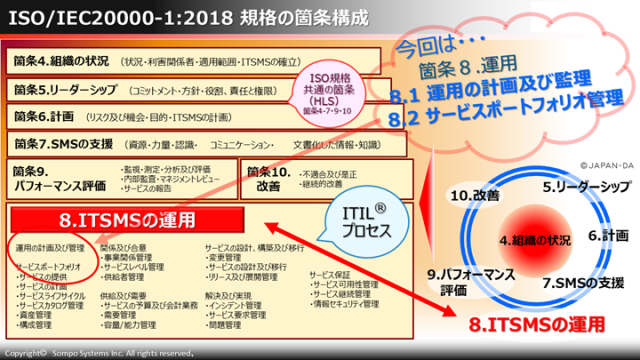

今回は幸福度を向上させるサービスマネジメント=ISO/IEC20000-1:2018の箇条8運用における8.1項の運用の計画及び管理について確認していきますね。いよいよ図1.のとおり、サービスマネジメントシステムの箇条8 SMSの運用段階に入りました。

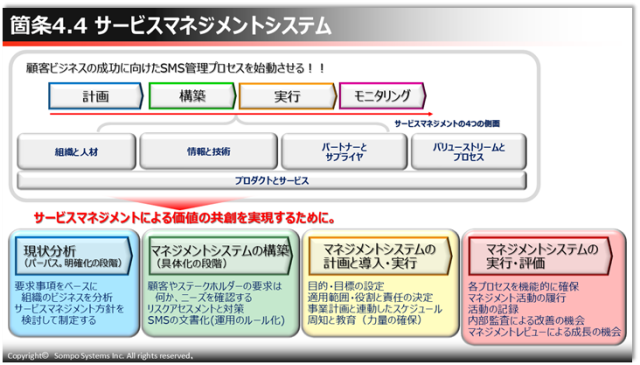

そして箇条8.1を語るうえで、大切なのが箇条4の組織の状況にある箇条4.4 サービスマネジメントシステムと密接な関係にありますので、まずは箇条4.4のサービスマネジメントシステムを見てみましょう。

ISO/IEC 20000-1:2018 箇条4.4 サービスマネジメントシステム:幸福度向上のためのガイダンス

1.箇条4.4の要求する事項:組織全体のサービス運用を最適化する仕組みを考える

ISO/IEC 20000-1:2018の箇条4.4は、著作権の関係で、その要求事項の文面を忠実に載せることができませんが「組織は、サービスマネジメント規格の要求事項に従って、必要なプロセス及びそれらの相互作用を含むサービスマネジメントシステム(以下、SMS)を確立する。そして実施し、維持する、かつ継続的に改善していくことが求められる。」というものです。これはわかりやすく言うと「ITサービスの提供に関わるすべての活動をこの規格に基づいて計画的に管理し、常に改善していく仕組みを作りましょう」ということです。

この「仕組み」であるSMSはITサービスの提供に関わるすべてのプロセス(例えば、サービス戦略、サービス設計、サービス移行、サービス運用など)を相互に連携させながら、効果的かつ効率的に運用するための組織全体の枠組みを構築しましょうというものです。それぞれのプロセスについて、誰が責任者なのか、どのような手順で作業を行うのか、そのためには、どのような資源が必要なのか、そして、そのプロセスがどれくらい効果的に行われているかをどのように測るのか。これはKPI=主要業績評価指標などを明確に定義することになりますが、これらを文書化して周知する必要があります。さらに、これらのプロセスが互いにどのように連携しているのか、また、それぞれのプロセスが組織全体の目標にどのように貢献しているのかを明確にしていきます。ここで大切なのは、サービスマネジメントシステムは個々のプロセスが密接に関連して「幸福度を向上させる」ことにつながっていることです。これは組織全体が同じ方向で、社会を支え、ビジネスを成功させるためのITサービスの提供に臨むための重要な要素となります。SMSは、常に変化するビジネス環境や顧客ニーズに能動的に対応できるよう、継続的に見直していき、さらなる改善につなげていく必要があります。

2.箇条4.4の必要性:顧客満足度の向上と組織の持続的成長のために

箇条4.4で要求されるSMSの構築・運用は、幸福度を向上させるためのサービスマネジメントにおける顧客満足度とメンバーのエンゲージメントの向上、そして何より組織の持続的成長に不可欠なものです。まず、SMSによって、サービスの提供プロセスを明確にするとともに組織としての標準化を推進することが望ましい姿です。これにより、SMSの意図した成果の一つであるサービスの品質が向上し、顧客満足度を高めることにもつながります。その積み重ねが顧客のニーズを的確に把握し、期待を上回るサービスの提供につながり、顧客のロイヤルティの向上にも貢献します。これはビジネスに価値を生み出すサービスの有用性と保証、そして継続性と成長に不可欠な要素となります。

次にSMSによって、ITサービスの提供に関わるリスクを明確にして管理することが求められます。リスクを事前に特定し、適切な対策を講じることで予期せぬ事態が発生した場合でも、サービスへの影響を最小限に抑えることにつながります。これはビジネスの安定性と継続性を確保するために非常に重要なことなのです。さらにSMSによって、ITサービスの提供に関わるコストの最適化にも寄与することが期待できます。ムリ・ムラ・ムダな作業を削減し、効率的な運用を実現することで、人的費用や運用コストを適正化して、貴重なコストを削減することが可能となります。これは組織の収益性向上、投資対効果を示すことにも貢献し、持続的な成長を支える重要な要素にも利用することができます。そして、SMSは組織全体の効率性の向上にも貢献します。明確なプロセスと役割・責任の分担により、メンバーのモチベーションやエンゲージメントの向上、業務効率の改善、そしてスキルアップの機会の増加にもつながります。これはメンバーの幸福度の向上にもつながる重要な要素となります。

3.箇条4.4におけるSMSの全体像:段階的な導入と継続的な改善

箇条4.4の要求事項を満たすためには、図2. 箇条4.4サービスマネジメントシステムの活動イメージのとおり、物事を順序立てして進めることが効果的です。まず現状把握と目標設定を行いましょう。組織全体のITサービス提供の状況を詳細に把握し、現状の問題点や改善点を明確に示します。そしてSMS導入によって達成したい目標(例えば、顧客満足度の向上、コストの削減、リスクの低減など)を明確に設定することが望まれます。この段階で関係者全員が目標を共有し、合意形成を図ることが重要です。

次にSMSの設計と構築です。 ISO/IEC 20000-1:2018の要求事項に基づいて、組織に必要なプロセスを設計し、それらの相互作用を明確にします。それぞれのプロセスについて、責任者や手順、必要な資源、KPIなどを定義し、文書化します。この設計段階では、既存のシステムやツールとの連携を考慮すると現実的で運用可能なSMSを設計することが良いと考えます。そしてSMSの実施と運用です。設計したSMSに基づいて、実際に運用を開始します。同時にKPIなどを用いて、運用状況を継続的に監視し、計画とおりに運用されているかを確認します。サービスの定期的なレポートを作成し、現状を分析・把握することで、問題点を早期に発見し、迅速な対応に役立つことにつながります。この運用段階においては、メンバーへの教育・訓練も必要です。さらにISO国際規格ならではの継続的な改善については、監視の結果に基づき、SMSを見直していくことが大切です。ISOは基本的にPDCAサイクルで回していきますので、継続的にSMSの有効性を向上させることが可能になります。この改善活動は、関係者全員が参加できる仕組みを作ることで、より効果的になりますし、参画意識を高めることにもつながりますので、幸福度を向上させるサービスマネジメントに対するエンゲージメントの向上にもつながります。そして定期的な内部監査やマネジメントレビューを通じて、SMSの有効性を検証・評価し、必要に応じてマネジメントシステム全体の改善策を講じることも可能です。

図2. 箇条4.4サービスマネジメントシステムの活動イメージ

4.箇条4.4によるSMSの全体像はステークホルダーの幸福度を予感させる

箇条4.4の活動による効果を確認しましょう。このSMSの構築と運用は、顧客・お客様、メンバー、そして組織全体にとって、その目的である顧客に対するサービスを通じて、ステークホルダーのサービスマネジメント活動における幸福度の向上に大きく貢献します。では、主なステークホルダーそれぞれの側面に沿って、考えていきましょう。

①顧客・お客様の側面。

高品質で安定したサービスの提供により、ビジネスにおける生産性・効率性の向上、コストの削減、そしてリスクの低減につながります。 これは顧客のビジネスにおけるストレス軽減につながり、顧客満足度の向上に直結します。

②メンバーの側面。

明確な役割と責任、そして効率的な業務プロセスの遂行により、業務負担が軽減され、仕事への満足度が高まります。無駄な作業やトラブルが減ることで、精神的な負担も軽減され、ワークライフバランスの改善にもつながります。また改善活動への参加を通じて、スキルアップやキャリアアップの機会も得られます。

③組織の側面。

高品質なサービスの提供、コストの削減、リスクの低減などにより、ビジネスの成長と収益性の向上につながります。このように箇条4.4は運用と合わせることで、顧客・お客様、メンバー、そして組織全体における幸福度の向上に貢献する重要なものとなっています。最適なSMSの構築と運用を通じて、ステークホルダー全体の幸せを創造していくことが、真の目標と言えるでしょう。

【箇条8.1 運用の計画及び管理】

1.箇条8.1の要求する主な内容:スムーズなサービス運用のための計画と管理

ISO/IEC 20000-1:2018の箇条8.1は「運用の計画及び管理」について規定しています。これは顧客に提供するサービスを円滑に、そして安定的に提供し続けるための「サービス運用をデザインする」ことを意味します。単に「サービスを動かす」だけでなく、その運用全体を計画的に管理し、継続的に改善していくための枠組みをデザインすることが求められています。

このサービス運用に関するデザインとしては、お馴染みのITインフラの運用や変更管理、インシデント管理、問題管理など、サービス運用を掌るあらゆる活動が含まれます。それぞれの活動について、誰が責任者なのか、どのような手順で作業を行うのか、どのような資源(要員、ツール、予算など)が必要なのか、そして、その活動がどれくらい効果的に行われているかをどのように測定するのか。大枠を決めながらも、評価のフェーズで利用するKPI: 主要業績評価指標などを明確に定義し、文書化しておくと良いでしょう。例えば、システムの定期的保守について考えてみましょう。箇条8.1の要求事項を満たすためには「いつ、誰が、どのような手順で、どのようなツールを使って保守を行うか」といった詳細な計画を立て、それを文書化しておきます。その文書は関係者に周知し、そこにリスクが存在することを知らしめていきます。さらに、その保守作業が予定どおりに完了したか、予期せぬ問題が発生しなかったかなどを確認するためのチェックリストやレポートなども作成し、サービス運用の状況を監視する仕組みも必要です。これは実際にサービスを提供する上で不可欠なプロセスであり、サービスの安定性と効率性を確保するための重要な要素となります。この計画は組織の規模やサービスの複雑さに応じて、詳細度を調整する必要がありますが、重要なのは、すべてのサービス運用の活動が計画に基づいて実施され、監視・改善されていることを確認することなのです。

2.箇条8.1の必要性:安定したサービスと幸福度の向上

箇条8.1で要求される「運用の計画及び管理」は、安定したITサービスの提供とステークホルダーの幸福度向上に大きく貢献するものと考えることができます。

まず安定したサービスの提供は、顧客のビジネスや直接にサービスをご利用になるお客様にとって大きなメリットです。つまり期待するサービスを容易に得られることが求められているからです。これはシステムの障害やサービスの中断が少なくなれば、ビジネスの利用度や生産性が向上し、顧客やお客様であるサービスの利用者が安心して業務やリクエストに集中できます。当然のことながら、サービスマネジメントの目的である顧客やお客様の満足度の向上、そしてビジネスの成功に直結していきます。幸福度を高めることは、パーパスである組織の存在価値を高めて、ビジネスの持続性にも繋がる重要な要素となります。

次にメンバーにとっても、計画的な運用は大きなメリットを生み出します。明確な手順書や責任の分担があれば、業務の効率化が図れますし、無駄な作業やトラブルを減らすことにもつながります。 これはメンバーの負荷軽減による業務効率の向上、そしてスキルアップの機会の増加にもつながります。さらに組織全体にとっても、計画的な運用はコストの削減やリスクの低減につながります。 無駄な作業を削減し、効率的な運用を実現することで、人件費や運用コストを削減できます。またリスクを事前に特定し、適切な対策を講じることで、予期せぬ事態が発生した場合でも、被害を最小限に抑えることができます。これは組織の安定運営と持続的な成長に寄与するものと考えています。

3.箇条8.1の攻略方法:実践的なステップとツール

箇条8.1の要求事項を満たすためには、段階的にステップを踏むことが効果的と思われますので、その観点で進めてみましょう。

まず現状の把握と分析です。現在の運用プロセス、担当者、使用ツール、そして課題などを詳細に把握し、文書化しましょう。現状分析をしっかりと実施することで改善すべき点が明確になるので、それらに優先順位を付けます。 この段階で、関係者からの意見聴取を積極的に行いながら、現場の声として反映することが重要です。

次に運用計画の策定です。ITインフラの運用をはじめ、サービスデスクの運営、変更管理、インシデント管理、問題管理など、すべての運用に関する活動について、責任、手順、必要な資源、KPIなどを明確に定義し、文書化しておきます。この計画は組織の規模やサービスの複雑さに応じて、詳細度を調整する必要がありますが、重要なのは、すべての運用に関する活動が一定の計画に基づいて実施され、監視・改善されていることです。そのためには計画策定の過程において関係者間での合意形成を図ることが重要です。

そして計画の実施と監視です。策定した計画に基づいて、サービス運用の活動を実施します。活動に際してはKPIなどを用いて、運用状況を継続的に監視し、計画どおりに運用されているかを確認します。この確認は定期的なレポートあるいはそれに代わる運用状況の可視化なるものを工夫して、現状を正しく把握することで、問題点を早期に発見し、迅速な対応につなげることが大切です。

さらにISOで重視する継続的改善ですが、監視の結果に基づき、運用プロセスや手順を見直し、サービスマネジメント活動を改善します。これらの活動は参加する関係者全員で実施する仕組みであるべきですが、サービス運用は、サービスマネジメント活動の「動」なる部分を掌りますので、これらのステップを効果的に実行するために、サービスマネジメントツールの活用も有効です。このツールは、インシデント管理、問題管理、変更管理、構成管理などが効果的に連動し、貴重な資源である人的な部分の省力化と効率性を格段に向上させることができます。

4.箇条8.1の活動による効果

ISO/IEC 20000-1:2018の箇条8.1「運用の計画と監視」は、私たちのサービスマネジメント活動における実運用の動きに関わるとても大切な考え方です。この箇条がしっかり定義し運用されると、顧客やサービスの利用者、メンバー、そして組織全体にとって、サービスマネジメント活動としての意図した成果とステークホルダーの幸福度の向上が期待できます。まず顧客にとっては、貴重なコスト投資に対して、安定したサービスの提供は、コスト対効果的にもご満足いただけるところだと思います。箇条8.1に基づいた計画的な運用によって、プロセスを整備することによりシステムの障害やサービスの中断が減少し、業務が円滑に進めることができます。顧客がビジネスに使うシステムが突然に停止してしまったら、どれだけのビジネスに影響するのか。まさに対象サービスによっては収益の損失なども発生する可能性があります。そのようなビジネス影響を最小限に抑えるための仕組みの在り方にも役立ちます。計画的な保守や障害発生時の迅速な復旧手順の整備など、サービスマネジメント活動の業務を支える土台がしっかりすることで、顧客は安心してビジネスに注力し、事業の安定やビジネスチャンスの拡大にも繋がります。これらがビジネスにおける成功に直結することで、幸福度を高めることに繋がります。

次にメンバーにとってはどうでしょう。働きがいのある職場環境を作るための重要な要素につながると考えてみましょう。明確な手順書や責任分担があれば、業務のムリ・ムラ・ムダが排除され、効率化によりトラブルを減らすことにつながります。例えば、インシデント発生時の対応手順が明確であれば、メンバーは慌てることなく、迅速かつ的確に対応できます。これは好事例ですが、メンバーの負担軽減、業務効率の向上、そしてスキルアップの機会に好影響をもたらすものです。また、計画的な業務分担により、メンバーは自身の役割を理解し、責任感を持って仕事に取り組むことができます。これについては、メンバーのモチベーション向上、そして高い生産性などにつながり、IT技術者の離職率の低下も期待できます。この好循環はさらなる業務の改善活動を巻き起こしますし、メンバーは自身の意見を反映させ、より良いマネジメントシステム環境の構築に貢献できます。これはメンバーの成長と自己実現の促進につながり、幸福度の向上にも良い効果をもたらします。

そして組織全体にとっても、運用の計画に沿って行けば、コストの削減やリスクの低減に繋がります。無駄な作業を撲滅し、効率的な運用の実現によって人件費や運用コストの削減が期待できます。また、リスクを事前に特定し、適切な対策を講じることで、予期せぬ事態が発生した場合でも、影響を最小限に抑えることができます。これは組織の安定と持続的な成長に貢献します。安定した経営は、メンバーの雇用にも好影響をもたらし、将来への不安を軽減します。これらが組織の成長と発展という大きな成果の貢献にも繋がります。

このように、箇条8.1「運用の計画及び管理」は、サービスマネジメントの運用の要となるものです。他の運用に関連するプロセスを結びつけるものとして重要ですし、サービスマネジメント活動がより良い方向へ進むための強力な推進力となるでしょう。それは組織全体の幸福度を高めるための重要な鍵なのです。

次回は、サービスポートフォリオについて、皆さんと考えていきたいと思います。

連載一覧

筆者紹介

SOMPO グループ・損害保険ジャパン社の IT 戦略会社である SOMPO システムズ社に在職し、主に損害保険ジャパン社の IT ガバナンス、IT サービスマネジメントシステムの構築・運営を責任ある立場で担当、さらに部門における風土改革の推進役として各種施策の企画・立案・推進も担当している。専門は国際規格である ISO/IEC 20000-1(サービスマネジメント)、ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメント)、ISO14001(環境マネジメント)、COBIT(ガバナンス)など。現職の IT サービスマネジメント/人材育成・風土改革のほか、前職の SOMPO ビジネスサービス社では経営企画・人事部門を歴任するなど、幅広い経歴を持つ。

【会社 URL】

https://www.sompo-sys.com/

コメント

投稿にはログインしてください