概要

今後の企業を取り巻く環境変化のなかで、労働力不足が大きな問題になっている。昨今の大卒を巡る就職争奪戦は、かつての高度経済成長時代を彷彿とさせるものがある。その状況は、これからますます激化して行くが、日本経済や企業経営にとってこれを切り抜ける方法は、ただ一つ、IT投資(IT資本)を軸とした生産性向上によるしかない。これさえ実現できれば、「人口減社会」は乗り切れる。その具体的処方箋をここに展開する。

「少子高齢化」という言葉に示されるように、日本経済は今後、労働力供給が否応なく低下して行く。一方では、高齢者の増加によって年金、医療、社会保障費等の増加が大きく財政を圧迫してゆく。一般的には、労働力の供給低下は経済成長率の低下を招くから、増加する財政負担に耐えきれないと見るのが普通である。政府部内で、消費税率引き上げを模索する動きが出てきている背景には、こうした日本経済の構造変化があるからだ。

「増税やむなし論」には、経済成長の概念が従来と同じで固定化された認識があることに気づく。つまり、GDP(国内総生産)成長率が、①資本、②労働、それに③全要素生産性(TFP:この語句の説明はすぐあとに出てくる)の各伸び率から構成されていることを忘れているのか、最初から全く知らないのか、そのいずれかである。多分、増税論者は、GDP成長率が①の資本と②の労働のみから構成されていると錯覚しており、③の全要素生産性の存在に気づかずにいるのであろう。この程度の知識によって消費税引き上げ論をぶちあげ、それが「責任ある政権政党の立場」などと言うのは、議員失格との烙印を捺されかねないのである。

その意味で、安部内閣当時に「5年以内に生産性を50%アップ」目標を立てたのは、GDP成長率の内容をふまえたものであった。ここでいう「生産性50%アップ」とは、全要素生産性を指した言葉である。全要素生産性とは、資本や労働の投入量だけでは計測できない生産性を意味している。言葉を換えれば、産出された付加価値の上昇率から、資本や労働などの投入要素の変化率を差し引いた「プラス・アルファ」が全要素生産性である。

日本のように「少子高齢化」本番を迎える社会では、これまでの生活水準を落とさず、さらに引き上げて行くには、この「プラス・アルファ」である全要素生産性の引き上げが、「国是」といっても言い過ぎではない。 「国是」といえば、オランダが海岸に堤防を築き、干拓をして国土を広げたことと同じである。国家にとっての厳しい制約条件をいかにしてクリアするかは、その国民に対する問題解決能力を問うものでもあろう。

全要素生産性の引き上げを主張すると、かつての高度経済成長論者と間違えられる危険性をはらむが、その中味において本質的に違っている。私はその当時、いわゆる「安定成長論」の側にいた。インフレを引き起こさず、環境保全をしつつ経済成長をはかるのがベストという質的な成長の立場である。高度経済成長論者は、資本と労働が十分あるのだからそれを活用するためには、仮にインフレになってもかまわない、というスタンスを鮮明にしていた。その主張の究極が、あの平成バブルを生み出す原動となった。量的成長という幻覚に惑わされていたのである

全要素生産性の向上は、前述の量的成長と異なって質的成長を目指すものである。資本は豊富としても、今後、減少していく労働というネックをいかにして解決するかが、日本経済や企業に問われている。その切り札が、IT投資を軸とした「デジタル型」(この言葉は後で説明する)経営システムの構築である。全要素生産性向上を実現するには、この経営システムの促進をおいてほかに方法がないのである。ただ、日本ではIT投資についてかなりの誤解が蔓延している。IT投資さえ行えば、即、生産性が向上するという短絡的な見方があまりにも多すぎるのだ。その見込み通りにならないと、「IT投資は儲からない」という全く逆の結論に傾きやすい。IT投資の効果が出るまでには、アメリカでも3~7年の歳月がかかっている。

IT投資がその本来の効果を発揮するためには、二つの条件整備が必要である。一つは、マクロレベルであって、政府による政策や制度の確立である。もう一つは、ミクロレベルで企業によるものだ。IT投資(IT資本)をバックアップする「IT組織資本」の拡充である。この「IT組織資本」は無形資産(インタンジブル・アセット)にあたる。これについては、過去の本連載を参照していただきたい。

政府レベルの政策としては、「社会的インフラ」と総称されるものである。政策において「公正な競争」を維持できる制度の確立である。生産性を高める努力をした者に、その貢献に見合う見返りを可能にすることである。ただこうした制度を作ると、必ず「金持ち優遇」という批判が出てくる。これに配慮した所得再分配政策も同時に不可欠になろう。貴重な労働力の有効活用を図るには、効率性の低い産業分野から高い分野への労働力移動をスムースに実現できるような、制度面からの保証も必要になる。

企業レベルでは、「IT資本」をバックアップする「IT組織資本」の重要性を、いかにして浸透させるかである。08年度から上場企業には「内部統制監査」が必須条件になる。これは、「IT組織資本」の重要性を認識させるきっかけにはなっているが、依然として「不正会計の防止」といった消極的な理解が圧倒的である。そうではなくて、企業価値の向上という本来の意味に捉え直させるには、「IT資本(IT投資)とデジタル組織」という相互補完性の理解へと進まなければならない。だが現実は、IT投資は行っても「デジタル組織」の確立までは考えたこともない状況にある。デジタル組織でなく依然として、IT投資を行う前の「アナログ組織」に止まっているのだ。在来線(アナログ組織)に新幹線列車(IT投資)を走らせようといったことに等しいのである。そこの矛盾を理解しなければ生産性(全要素生産性)は上がるものではない。

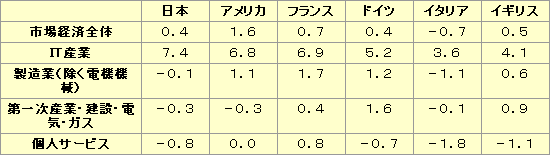

日本・アメリカ・EUの全要素生産性上昇率(1995~2004年平均:%)

(出典)EUKLEMSプロジェクト (出所)宮川努「IT投資の蓄積で明暗」

上表は、1995~2004年平均の日本・アメリカ・主要EU各国にみる全要素生産性上昇率を示したものである。市場経済全体でみると、日本はアメリカの4分の1のレベルにあるが、ドイツやイギリス並である。この事実は、今後、労働力不足に直面する日本として安閑としていられないことを示唆している。 日本産業を個別にみると、IT産業が他国を圧して全要素生産性で1位であるが、他産業では軒並み低く、日本産業全体に対して問題点を浮き彫りにしている。日本のIT産業が高い生産性を上げているものの、他産業においてはそのメリットを生かし切れていない。つまり、「IT組織資本」に問題があることだ。

最新の研究によれば、IT関連資本全体に占めるIT資本は10%にすぎず、技術的補完財が15%、IT組織資本は75%にもなっている。氷山に喩えれば、外部から認識できるのはIT資本の10%のみで、後の90%は海面に没したブラックボックスである。全要素生産性の高い企業は、このブラックボックスがIT資本と相互補完的になって機能している。IT投資をしただけで生産性が向上しないメカニズムは、実はこの海面下のIT組織資本が機能していないのである。逆に言えば、IT組織資本が機能不全に陥り、IT資本の機能発揮を阻害しているケースが多いのである。宝の持ち腐れである。IT経営マネジメントの必要性もここにある。

本連載は、今回をもって予定の全6回を終了する。

連載一覧

筆者紹介

勝又壽良(かつまた ひさよし)

1961年 横浜市立大学商学部卒。同年、東洋経済新報社編集局入社。『週刊東洋経済』編集長、取締役編集局長をへて、1991年 東洋経済新報社主幹にて同社を退社。同年、東海大学教養学部教授、教養学部長をへて現在にいたる。

著書(単独執筆のみ)

『日本経済バブルの逆襲』(1992)、『「含み益立国」日本の終焉』(1993)、『日本企業の破壊的創造』(1994)、『戦後50年の日本経済』(1995)、『大企業体制の興亡』(1996)、『メインバンク制の歴史的生成過程と戦後日本の企業成長』(2003)

コメント

投稿にはログインしてください