さて、第8回は、「ミドルウェア製品のPVU(プロセッサ・バリュー・ユニット)サブキャパシティライセンスの管理ポイント」と題して、IBMパスポートアドバンテージなどで定義されているサブキャパシティライセンスをILMT(IBM License Metric Tool)などを利用して管理する環境を解説します。

IBMミドルウェア製品のWebSphere、DB2、Notesなどを仮想環境のサブキャパシティで使用する際にはライセンス契約においてILMTの利用が義務付けられています。しかし、ILMTは単なるインベントリ収集の製品名ではなく、複数の製品を組み合わせた管理システム全体を指しており、これを理解し、何をどこまでするべきなのかを理解する必要があります。さらに、ILMTの利用目的や、管理スコープ、ILMTの代替ソリューションなども検討する必要があるので注意が必要です。

まずは基礎的なポイントをおさらいしておきましょう。 IBM、Oracle、Microsoftなど多くのソフトウェアメーカーがキャパシティモデルのライセンスを提供していますが、そもそもはフルキャパシティからスタートし、最近のサブキャパシティへと拡張されてきました。

フルキャパシティ

物理サーバーに搭載されているすべてのCPUをライセンスする

例:1台の物理サーバーに1つのCPUが搭載されている場合は、1CPUに対してのプロセッサライセンスを購入すればよい。物理サーバーに2CPU搭載されており、1プロセッサライセンスが最大2CPUまでを制限としている場合は2CPUを搭載している物理サーバーに対して1プロセッサライセンスを割り当てる。

サブキャパシティ

物理サーバーに搭載されているCPUが2つあり、それぞれのCPUに4コアある場合、CPUの処理能力とコア数によりコアライセンスなどを購入する

例:IBM PVUの場合は、CPUの処理能力により1コアあたりの消費ポイントが決定される。サブキャパシティの運用条件などがあり、順守していない場合はフルキャパシティで課金される場合がある。IBMの場合はILMTなど定義され要求されるレポーティング条件を満たしている必要がある。不十分な場合はフルキャパシティで課金される場合がある。

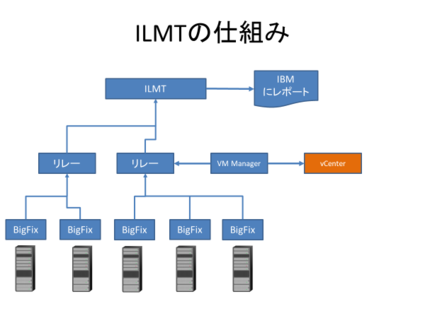

次にILMTに仕組みについて簡単に解説します。

図)ILMT(IBM License Metric Tool)の仕組み

前述のようにILMTは、複数のシステムで構成される仕組みです。仮想サーバーのインベントリ収集はBigFixなどで実施され、いったんはリレーと呼ばれるセグメントごとのサーバーに送信されます。それをILMTサーバーへ送信し、複数のリレーサーバーから収集したデータを基にライセンスの消費状態をレポートします。環境がVMWareで構成される仮想環境であれば、各仮想サーバーで消費されるCPUやコア数の情報をVMWareのvCenterから取得する必要があるので、VM Manager からvCenterへアクセスし必要な情報を取得してILMTへ送信します。 対象となるVMのインベントリ情報の収集インターバルは30分と指定されており、1週間に1回や1カ月に1回などの周期のデータではレポートに要するデータとしては不足とみなされます。 また、VMWareなどでクラスタ化されている場合は、デプロイされたIBMミドルウェア製品が移動可能な範囲をすべてインベントリ収集し監視する必要があります。

ILMTは最新のバージョンを運用することが要求されており、BigFixインベントリは30分間隔で取得され、毎月レポートが作成されます。また、3カ月に1回は要求に応じてレポートの提出が求められ、これらのデータは最低でも2年間保持されなければなりません。監視対象の範囲も不足があると、フルキャパシティでの課金または、監視対象範囲を拡張しデータ収集をしてから報告することが要求されます。 さて、これらの管理データですが、ここまで苦労して収集されるデータは誰のために使用されるのでしょうか?「パスポートアドバンテージで義務付けられている管理だからIBMのため」と考えるのはあまりにも、「もったいない」。しかも、このままILMTのデータをIBM監査や年次報告のためだけに利用した場合、年次のピークを測定されて、ピーク時の課金請求へと利用されます。 さらに、同じ範囲の環境内にOracle製品やそのほかの管理対象がある場合は、果たしてどこまでのこれらの工数が再利用可能なのでしょうか?

例えば、毎月取得しているインベントリ情報から月次のピークデータを記録し、通年の月次ピークを管理することで年次のピークと比較して月次のピークの推移を把握することが可能です。このようなデータは契約交渉の材料となります。欧米の企業では、これらのデータを契約交渉の材料として利用し、年次ピークから月次ピークの推移を考慮し、平準化したピークを割り出して交渉材料としています。

また、VMware を利用した環境などではBigFix以外の選択肢を用いてIBM製品に限らずにOracle製品など他社製品の管理も並行して実施するなどの運用も行われています。もちろんBigFix+ILMTはそのまま利用し、連携可能なシステムで他社製品をも含めて管理する統合的な管理も実現されています。

- 基本的な要求事項は、以下の通りです。

- ① 対象となる仮想サーバーの正確なソフトウェアインベントリが30分間隔で収集できる

- ② 仮想環境において、対象となる範囲のVMをカバーし、それぞれのVMに割り当てられたリソースを正確に収集できる

- ③ PVUに基づいたCPUの識別およびポイント計算ができる

必ずILMTとBigFix を使用してレポートしなければならないのか?

答えは、「No」です。 ILMTとBigFixと同等のレポートが可能であればよいのです。 さらに、ユーザーにとっては、管理対象がIBM製品だけでない場合は、その他の製品も含めて管理ができるソリューションの方が管理が楽になります。 そして、年次のピークを報告してくれるツールではなく、月次のピークを記録して契約交渉にも利用できるデータを提供してくれるようなツールの方が、なおさら、その方がありがたいのです。

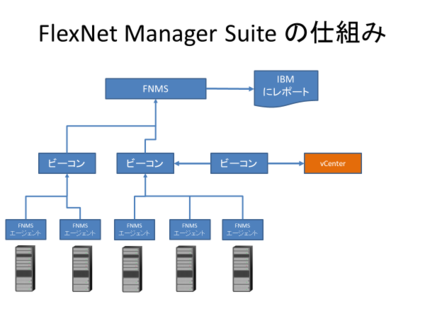

選択肢としては、例えば Flexera社のツールなどのようなSLO(Software License Optimization)ツールは、IBM社も同等製品との認識を示しています。IBM社との契約において管理手法が確認、合意されれば、選択肢として他社管理ツールを運用して管理することも「あり」なのです。

以下にSLOツールの代表例として Flexera社のFlexNet Manager Suiteの仕組みをILMTと比較して簡単に解説します。

これからBigFixなどをデプロイしてILMTの運用を検討している企業や、IBM製品だけでなくOracleやMicrosoft製品なども同時に管理したい企業は、ILMT以外の選択肢も検討してみる価値はあるかもしれません。

そして、既にILMTはBigFixなどとともに導入、構築が済んでいるがIBM製品以外の製品も管理しなければならない企業であれば、ILMTとの連携が可能でOracle、Microsoft製品などを管理対象とするツールが必要となります。 この場合は、ILMTのVM Manager が既にvCenterと連携していますが、重複してvCenterへアクセスしてOracle、Microsoftライセンス管理のための情報を取得する必要があります。 SLOツールはvCenterへアクセスして必要なVMに割り当てられたリソース情報を取得するほか、ILMTとの連携をサポートしていることも少なくありません。 BigFix、ILMTのデータを無駄にせずに、管理対象を拡張する方法としてILMTと連携可能なSLOツールを検討するのも一つの手と言えます。 IT環境が複雑化し、1つのツールで全ての資産管理ができなくなっています。ソフトウェアを対象としても商用ソフトウェアのライセンスモデルは非常に複雑で、複数のエディションやライセンスモデルが存在し、環境によって条件の順守、つまりコンプライアンスの維持は異なります。これらを効率よく管理するためには小手先の対応ではなく、将来を見据えたビジョンが不可欠となります。 この機会に、ぜひ、今一度「戦略的IT資産管理」の取り組みを見つめなおしてみてください。

以下に、IT資産管理システムのRFI/RFPのポイントをまとめた資料ダウンロードサイトをご紹介しますので参照してください。 再配布の際は出典を「国際IT資産管理者協会:IAITAMより」と明示して利用してください。

IT資産管理システム RFPたたき台 基本要求事項

http://files.iaitam.jp/2017ITAMAutomationSystemRequirement.pdf

IT資産管理システム RFP項目と機能項目概要

http://files.iaitam.jp/2017RFPItemAndDescription.xlsx

国際IT資産管理者協会 フォーラムサイト

メール会員登録だけでフォーラムサイトのホワイトペーパー、プロセステンプレート、アセスメントシートなどダウンロードが可能!

http://jp.member.iaitam.jp/

連載一覧

筆者紹介

1964年生まれ。

一般社団法人

日本ベンダーマネジメント協会

代表理事

ITIL Expert、IAITAM認定講師

IT業界では主に外資系ソフトウェアメーカにおいて約25年間の経験を持つ。

技術的な専門分野は、ネットワークオペレーティングシステム、ハードウェアダイアグノスティック システム、ITマネジメントと幅広い。大手外資系IT企業ではプロダクトマーケティングスペシャリストとして、ITマネジメントの分野で、エンタープライズJavaサーバー(WebLogic、WebSphere)、SAP、Oracle、ESB(Enterprise Service Bus)などからWeb Serviceテクノロジーまでの管理製品を手掛ける。

IT 資産ライフサイクル管理プロセス実装のためのAMDB・CMDB 製品開発プロジェクト、データセンターのCMDB およびワークフローの実装プロジェクト、IT資産管理(クライアント環境) MSP のサービスプロセスの開発・実装プロジェクト(CMS/サービスデスクを含む)、ライセンス管理のためのSAMプロセスおよび自動化テクノロジー (CMS/サービスデスク)の設計・実装プロジェクトなど多数のプロジェクト経験を持つ。

IT資産管理のポリシー、プロセスを、どのように自動化テクノロジーに結び、ITサービス管理戦略やロードマップとの整合性を取りながらIT資産管理プログラムを実行性の高いものにしていくのかのコンサルティングを得意とし、大手組織におけるIT資産管理プロセスとサービス管理プロセスの統合プロセス設計、自動化設計、実装プロジェクト、IT資産管理プログラムの運用教育の実績多数。

【ホームページ】

一般社団法人

日本ベンダーマネジメント協会

www.vmaj.or.jp/

【情報】

Twitter( @VMA_Japan)

コメント

投稿にはログインしてください