概要

企業運営を中枢から担うコーポレート部門の方々にとって身近なテーマである「インナーコミュニケーション」。企業の内外に巻き起こるマクロの変化の渦とDX、そのなかに生じる企業と従業員の関係性のうねりを、時代・トレンド・価値観などの比較を通じて、小気味よく分かりやすい言葉でまとめていくコラムです。

ビジネスチャットの進化と、コミュニケーションの「今」

- 目次

- プライベートから始まった“チャット革命”

- Slackの登場と“ビジネスチャット”の夜明け

- コロナ禍と「非同期コミュニケーション」の定着

- 働き方改革とインナーコミュニケーションの変容

- Microsoft Teamsという“インフラ”と課題

- 変化にどう応えるか──未来のインナーコミュニケーションへ

- 終わりに:私たちは今、変化のただ中にいる

プライベートから始まった“チャット革命”

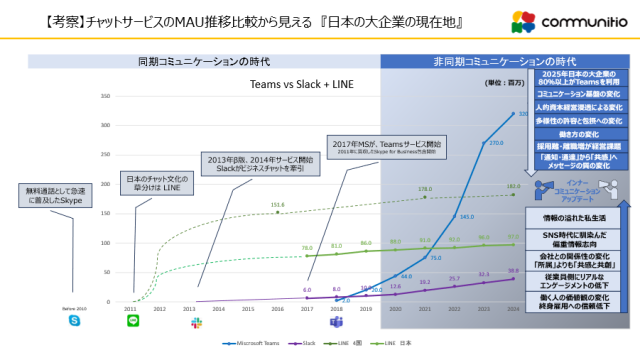

2011年、LINEが日本でサービスを開始しました。いま振り返ると、それは単なるメッセージアプリの登場にとどまりませんでした。それまではeメールが家族、友達との連絡手段でしたが、LINEは瞬く間に日本人の私生活の中に広まり、テキストで日常的に会話をするという文化を根づかせる「起点」となったのです。それ以前にもSkypeという文字を送れるツールは存在していましたが、多くの人にとっては「無料通話のアプリ」であり、チャット=文字のやりとりという習慣にはつながっていませんでした。さらにLINEは、スタンプ文化や既読機能といった“共感型UI”を通じて、テキストベースのコミュニケーションを日常生活に定着させました。プライベートから始まった“チャット革命”は、間違いなく日本のビジネスシーンにおけるチャット文化の下地を築いたものといえるでしょう。

Slackの登場と“ビジネスチャット”の夜明け

2013年、次に現れたのがSlackでした。シリコンバレーを中心に広がったこのツールは、特に開発者やスタートアップの間で急速に支持を集めました。その理由は、直感的な操作性と、業務を妨げないスムーズな情報共有。情報の検索性やボット連携といった仕組みも含め、“チャットが仕事を加速させる”という実感を、多くのユーザーに与えるものでした。

こうしてプライベートとビジネス、両側の世界でチャット文化が進行する中、後発ながら日本企業に広くビジネスチャットを浸透させる存在としてMicrosoft Teamsが登場します。実はマイクロソフトもSlackの買収を画策していた時期があったとも言われています。しかし結果的には、2011年に買収した「Skype for Business」をベースに、2017年にTeamsを自社開発でローンチします。これが、現在のビジネスチャットを語るうえで欠かせない“巨大エコシステム”の始まりでした。

コロナ禍と「非同期コミュニケーション」の定着

さらに、ツールの浸透や変遷以上に私たちの働き方に劇的に変えたのが、2020年のコロナ禍でした。非接触が最優先されるなか、それまで主流だった「同期型コミュニケーション」――すなわち、同じ時間・場所で顔を合わせて行う会議や打ち合わせは、大きく見直しを迫られました。

代わって普及したのが「非同期型コミュニケーション」でした。Web会議に留まらず、チャットやメール、コメントベースでのやり取りは、クラウドサービスの進化とも相まって急速に現場に浸透していきました。ビジネスシーンのあちこちに「即時即応より適時適応」を歓迎する風潮が強まって来ました。

これは単なるテレワークの副産物ではありません。むしろ、働き方そのものの根本的な変化――“自由”と“裁量”を軸にした多様な就労スタイルの普及に伴って、非同期型の情報伝達が「自然な選択肢」となっているのです。

働き方改革とインナーコミュニケーションの変容

では、ビジネスチャットの浸透と、非同期コミュニケーションの標準化という変化は社内コミュニケーションにどう影響を与えているのでしょうか。

まず明らかなのは、「全社メールが読まれない時代」に突入したということ。従業員はすでに、私生活ではパーソナライズされた情報だけをスマートに受け取ることに慣れています。そんな中で、イントラネットに掲示された長文のお知らせや、テンプレート化された一斉メールに心を動かされる人は少なくなってきています。

さらに、従業員自身の価値観も大きく変わりました。かつては「出世」や「肩書き」がモチベーションでしたが、今は「やりがい」「共感」「成長」が働く上での軸です。そして何より、彼らは“選ぶ立場”にあります。転職も副業も当たり前。つまり、企業は「共感を得る努力」をしなければ、従業員との関係を維持できない時代に入っているのです。

Microsoft Teamsという“インフラ”と課題

2025年、大企業において社内コミュニケーションの中核となっているのが、Microsoft Teamsです。国内では、1,000〜5,000人規模の企業で64%、5,000人以上の大企業では75%以上がTeamsを導入しており、企業のコミュニケーションプラットフォームの主要インフラの一角を担っています。しかし、Teamsという従業員にとっての“場(プラットフォーム)”があるにも関わらず、企業の発信はいまだにメールベース、あるいはイントラ掲示のまま、という矛盾が多くの職場に根強く残っています。その結果、「受信に気づかない」、「読まれない」、「読まれても共感されない」という、インナーコミュニケーションの三重の壁が発生しているのです。

加えて、従来のコーポレート部門は「伝える内容を管理する」ことに重きを置いてきましたが、今求められるのは、「どう伝えるか」を設計し、改善していく役割へのアップデートです。これは、“管理”中心の情報発信から、“伝達デザイン”へのパラダイムシフトとも言えるでしょう。

変化にどう応えるか──未来のインナーコミュニケーションへ

こうした現代のコミュニケーション課題に対して、企業は何をすべきでしょうか。

第一に必要なのは、「従業員目線への転換」です。従業員は、自分にとって意味があり、価値を感じられる情報にこそ関心を寄せます。そのためには、情報の届け方自体を再設計する必要があります。動画、サムネイル、パーソナライズされたメッセージなど、多様なフォーマットを駆使して「刺さる」伝え方を実現していくことが不可欠です。

第二に、「業務の延長線上にある情報伝達」が求められます。業務チャットとしてのTeamsという“導線”の中で、自然に重要な社内情報が届けられる――そうした“流れ”をつくることで、ようやくインナーコミュニケーションの「定着」が見えてきます。

そして最後に、企業としての姿勢も問われています。今や従業員は、単なる労働力ではなく、パートナーとして向き合うべき存在です。トップダウンではなく、双方向の共感と信頼を軸にした関係構築。これこそが、インナーコミュニケーションにおける次の目標であるべきです。

終わりに:私たちは今、変化のただ中にいる

こうして振り返ってみると、チャットツールの歴史とは、私たちの働き方や人間関係の変遷そのものであることがわかります。LINEが築いたコミュニケーション文化、Slackが示した柔軟な働き方の可能性、Teamsが担うインフラとしての重み──これらの流れの中で、私たちは今、次なる進化を模索しているのです。

そしてそれは、単に「便利なツールを選ぶ」ことではなく、「どう共感を届け、信頼を築いていくか」という、人と人とのつながりや信頼の本質に立ち返ることでもあります。

ビジネスチャット時代の今こそ、インナーコミュニケーションを“業務”から“戦略”へと再定義する時です。

連載一覧

筆者紹介

略歴:千葉大学法経学部経済学科卒業後、商社の航空宇宙事業の営業職を経て大手プラントエンジニアリング会社に転職。

国内・海外営業を担ったのちに、2016~2022 同社 広報・IR部において、機関投資家向けIR、社内外広報、企業風土改革組織のマネージメント職として、経営陣の投資家説明資料企画・策定、統合報告書製作、インナーコミュニケーションを統括。

2022~ 株式会社コミュニティオ コーポレートコミュニケーションジェネラルマネージャー(現職)

一介の営業マンが晴天の霹靂でプラントエンジニアリング会社(現東証プライム上場)の広報・IR責任者となる。急速なDX浸透、働き方改革、エンゲージメント施策…、劇的な変化のなか、全く経験のない広報・IRのミッションに対峙する。営業とマーケティングの視点からの仮説を立てながら徒手空拳で挑んだ経験を糧に、読み手にとって易しいコラムを目指します。当時、世の潮流を得るための社外交流を契機に、スタートアップとの共同ソリューション開発に参画。自社を検証フィールドとして活用することでサービス開発を加速させ、職場の半径5mの人間関係が組織力を強くする『TeamSticker』 のSaaSサービスの実現に至る。その後も、Teamsにありそうでなかった一斉配信機能を実現する 『NewCommunicator』 の開発の端緒に繋げる。現在は、当時ソリューション共同開発先であった株式会社コミュニティオにおいて、営業活動とコーポレートコミュニケーションに従事。趣味は、海釣り、マラソン、水泳、サッカー、温泉。パン職人の実弟と共に西葛西でパン屋 Pan de Momoを経営する。

コメント

投稿にはログインしてください