概要

企業運営を中枢から担うコーポレート部門の方々にとって身近なテーマである「インナーコミュニケーション」。企業の内外に巻き起こるマクロの変化の渦とDX、そのなかに生じる企業と従業員の関係性のうねりを、時代・トレンド・価値観などの比較を通じて、小気味よく分かりやすい言葉でまとめていくコラムです。

前回の振り返り

第1話では、コミュニケーションプラットフォームの変遷を紐解き、日本企業内のインナーコミュニケーションが「業務」から「戦略」へと大きく転換していることをお伝えしました。第2話では、社会常識のアップデートという大きな変化のなかで、企業には、個人と組織の関係性を再構築する「ソーシャル“リ”バランス」が求められていることを指摘しました。

第3話となる今回は、どこかつかみどころがないと思われがちな「エンゲージメント」を一つの定義を通じて理解を深め、インナーコミュニケーションと密接に関わり合いがあることを示すべく、私なりの視点から考察させて頂きます。

エンゲージメントを構成する要素とインナーコミュニケーションの役割

- 目次

- エンゲージメント向上はマネジメントの仕事なのか?

- エンゲージメントの定義付け

- レイヤー構造と性質分類

- 企業が直接手を打ちやすい施策と、打ちにくい施策

- ワークエンゲージメントを動かすのは、「職場の半径5mコミュニケーション領域」

- トップダウンの発信=縦のインナーコミュニケーション

- まとめ:二つの軸のコミュニケーションがエンゲージメントを動かす

エンゲージメント向上はマネジメントの仕事なのか?

「エンゲージメントはマネジメントの仕事なのか?」という問いを立てるところから始めてみます。マネジメントに関する問いを立てると、多くの日本人ビジネスマンはピーター・ドラッカーを思い出すかもしれません。20世紀の経営学者ドラッカーは「マネジメントとは、組織に成果を上げさせるための道具、機能、機関」であり、「人こそ最大の資源である」と説きました。ここでは、日本の大手メーカーの社長が話してくれた若き日のエピソードをご紹介したいと思います。

入社から数年が経過した頃のこと。彼は調達部門で、経営危機に瀕した部品製造受託会社の立て直しプロジェクトに参加して数カ月が経過。思うように立て直し施策が進まない状況に焦るあまり、責任者の現場長に「多少強引になっても、スピードを上げないと手遅れになります」と詰め寄ったそうです。若気の至りと笑っていましたが、その時の現場長とのやり取りが彼の後々までのキャリアに影響を与えてくれたといいます。

現場長は、少し間をおいて。

「人を活かすには時間が必要なんだ」と応じたそうです。

そして、その後こう続けたそうです。

「現場責任者としての私のようなマネジメントに預けられているのはヒト・モノ・カネと言われる。カネは額面通りの価値を持ち、モノの代表格の設備はメンテナンスを怠らなければ休まず働く。しかしヒトだけは違うんだ。人は心の向きひとつで能力の半分しか出せないときもあれば、逆に1.5倍も力を発揮するようにもなる。現場においてマネジメントの仕事は、共にはたらく人々の信頼を得ることなくして成し得ない。現場マネジメントが言っていることが会社の方針と整合が取れていることに安心してもらうことが大事。そのうえで、やる気に火をつければ成果は一気に跳ね上がる」。現場長は敢えて現場の人々との信頼醸成に時間をかけていたことに気づかされたといいます。社長曰く、「今言えば、エンゲージメントですが、その時代に、そんな言葉はありませんでした」と。

エンゲージメントの定義付け

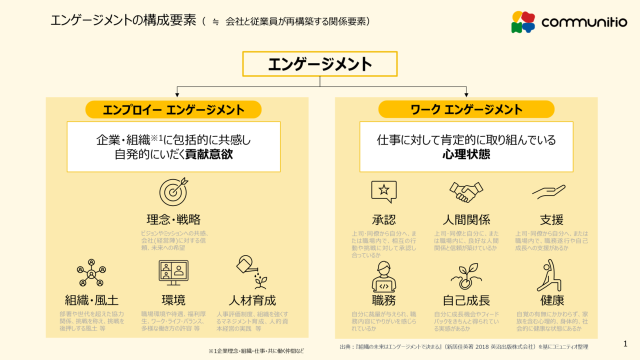

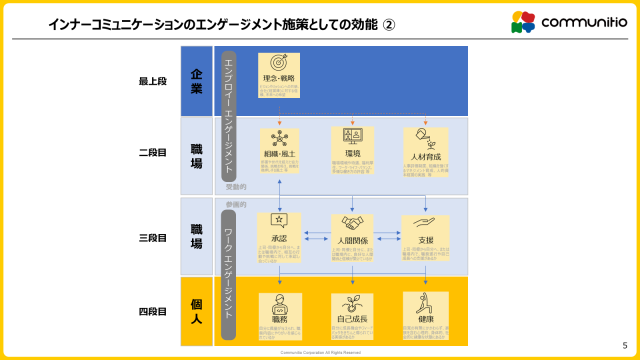

「エンゲージメント」という言葉は「婚約」を意味することからも分かる通り、ビジネス用語では会社と従業員の「結びつき」を意味します。この言葉を定義し、要素分解してみると、大きく二つの側面に分けて捉えることができると考えています。

ひとつは エンプロイーエンゲージメント(従業員エンゲージメント)。

これは「組織に包括的に共感し、自発的に抱く貢献意欲」と整理できるでしょう。ブランド力のある大企業に入社した場合、多くの従業員はその名前や歴史に誇りを感じ、自然と高い従業員エンゲージメントを持つことが多いものです。

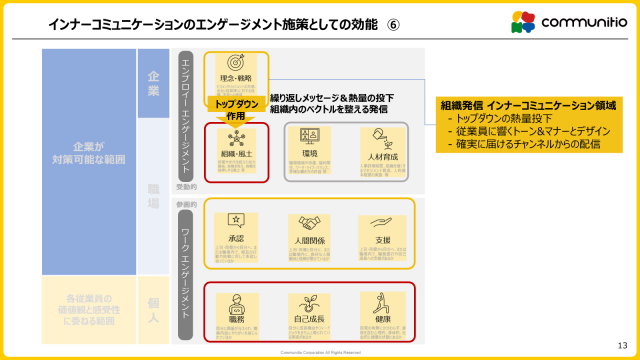

この要素をさらに分解すると、理念・戦略、組織・風土、職場環境、待遇、福利厚生、人材育成、評価制度など、いわゆる「受動的」に与えられるものに寄っています。これらは、所与のもので個々人にはどうしようもないことでもあります。企業文化の伝承や、DNA・イズムと呼ばれる価値観の共有もここに含まれるでしょう。

もうひとつは ワークエンゲージメント。

こちらは「仕事に対して肯定的に取り組む心理状態」と定義されます。構成要素は大きく6つ。承認、人間関係、支援、職務、自己成長、健康です。これらは職場の日常や個人の感性や感覚に強く依存する領域です。

従業員エンゲージメントが会社全体の看板や制度に根ざした「マクロ的」なものであるのに対し、ワークエンゲージメントは職場の空気感や一人ひとりの心理状態に根差した「ミクロ的」なものだともいえるでしょう。

レイヤー構造と性質分類

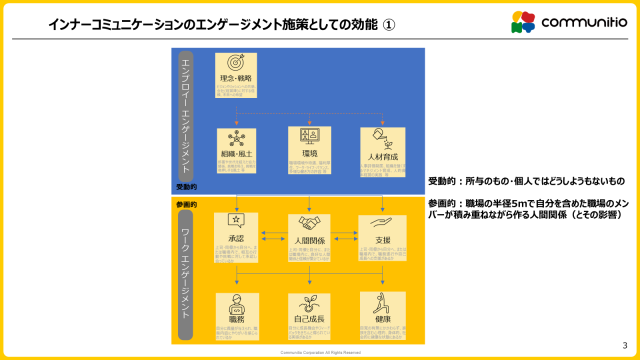

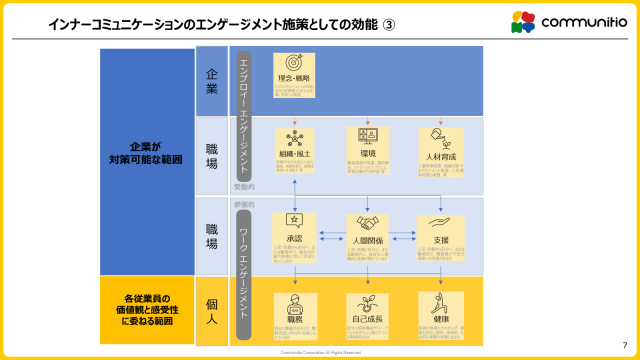

この二つのエンゲージメントをさらに整理すると、所与のものを「受動的」に受けており、個人ではどうしようもないものと、自分を含めた職場のメンバーが「参画的」に人間関係を積み重ねながら形づくっていくもの、という2つのレイヤー構造で考えることもできます。

「受動的」なものが、会社ごとの制度、就業インフラ、経営方針および 時間をかけて沁みついてしまっている企業風土など。一方の「参画的」なものには、日々の行動や体験を通して築き上げていく人間関係や、そこから得られる職務・自己成長・健康などが考えられます。

さらに、左手側にそれぞれのレイヤーの所在として、「企業」「職場」「個人」という分類を加えてみると、4つのレイヤーの性質が浮き彫りになってきます。

• 最上段

理念・戦略 については、ミッションやビジョンと言われることも多いもの。創業から長年積み重ねてきた功績を、経営理念を現代にアップデートして戦略化していく部分です。これは、企業としての統一感をもって、企業という場所で発起させるものと分類できます。

• 二段目

組織・風土、環境、人材育成など、会社全体の制度や方針によって形づくられる領域。その要素の多くは企業が直接設計できる部分で構成されています。ここが恵まれていると、社会的・経済的ステータスに満たされる部分です。

• 三段目

承認、人間関係、支援、といった、職場の人々の間に見られる日常行動や各従業員が共に働く人々との体験から積み上がる領域です。

また、二段目と三段目については、従業員の視点に立つと、共に職場において意識する要素と分類することができます。

• 四段目

職務満足、自己成長、健康は、個人の感受性のなかにある最も繊細であり動的な部分です。人の内面は毎日の体調・機嫌・家族の事情などで変化するものですし、同じ人でも20代の頃と40代の頃では全く異なる感受性を持つのは当然のことです。

四段目だけは、各従業員の心のなかという、会社からは触れることのできない特殊な場所において起こる要素になります。

さらに、最上段~三段目については企業が対策可能な範囲であるものの、四段目は各従業員の価値観と感受性に委ねるほかない範囲であることも分かってきます。

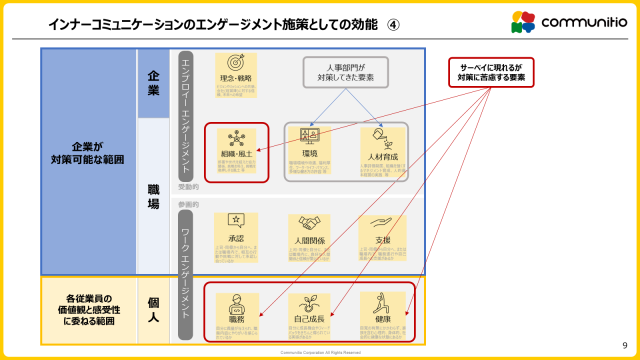

企業が直接手を打ちやすい施策と、打ちにくい施策

近年、あまねく全ての日本企業が「働き方改革」や「人的資本経営」の名のもとに、人事制度改定、労働環境の改善、多様な働き方を容認するためのインフラや制度整備を進めていたと思います。人事部が血眼になって推進してきた領域ですが、従業員エンゲージメントの要素図に示されるなかでは「環境」、「人材育成」に集約されるように思われます。これらは、組織リードで直接手を打ちやすい施策に分類される施策に整理できます。リモートワークやフリーアドレスの導入、ジョブローテーションや早期登用プログラム、人的資本への投資などは、その典型です。これらは確かに重要であり、従業員エンゲージメントを底上げする効果を持っています。

ところが、年に1回程度のエンゲージメントサーベイを実施するとエンゲージメントスコアは期待ほどには芳しくない。その際、ほとんどの企業でスコアが低く出る要素に「組織・風土」に関する項目があげられるのではないでしょうか。時間をかけて築き上げてきた「組織・風土」への不満。それらを改革するということですから、同じだけの時間をかけて作り直すくらいに腰を据えた取り組みが必要でありながらも、「組織・風土」施策を実効性のある形で進めることは非常に難しく、たとえ企画・実行と進んでも継続していくことにも苦労を伴います。

さらに、エンゲージメントサーベイでスコアが低く出てくる傾向が現れるのが、「職務」「自己成長」「健康」に類する要素であると認識しています。第2話でお話ししたように、従業員の価値観は大きく転換しているものの、企業側のソーシャル“リ”バランスが進んでいないために、双方の間に溝ができているということが一因であるとも考えられます。ただ、この領域は、各従業員の価値観と感受性に委ねる範囲であり、人事部門や経営方針のようなトップダウン施策では、手が届かないことは明らかな要素なのです。

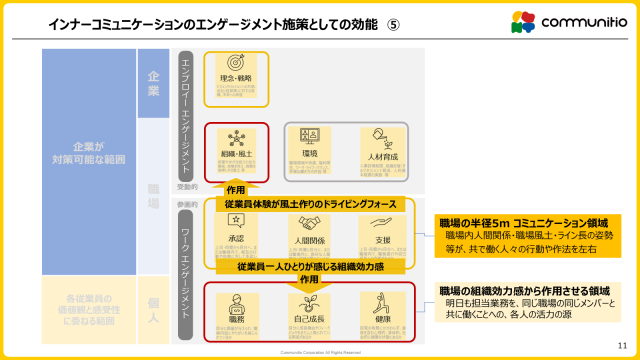

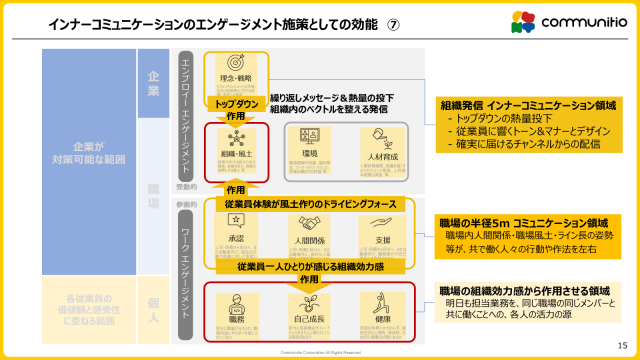

ワークエンゲージメントを動かすのは、「職場の半径5mコミュニケーション領域」

それでは、“サーベイに現れるが対策に苦慮する要素“には、どう働きかけるのがよいのでしょうか。

ここで重要になるのが「職場の半径5mコミュニケーション領域」です。ここで言う“職場の半径5m”とは、職場でかなりの頻度で連携して働く同僚や上司部下など、職場で近しく日々の業務を共にする人的ネットワークを表す比喩表現と受け止めてください。

「承認」や「支援」といった要素は、上司と部下の関わり方、同僚との協力関係といった職場の「人間関係」の量と質に大きく左右されます。もし部署全体がポジティブであり、活発なフラットコミュニケーションの下、お互いにリスペクトし合い、承認や支援活動が前向きに行われているなら、部署内のメンバー一人ひとりの組織効力感は高まり、ワークエンゲージメントに良い影響を及ぼすでしょう。かたや、部署の一部でもネガティブな場合には、良くない影響を及ぼすことも合点がいきます。

“職場の半径5mコミュニケーション領域”は小さな組織単位であるかもしれませんが、「良質なコミュニケーション文化」が広がっていくことで、組織全体の「組織・風土」にも作用し、好影響を与えます。ドライビングフォースを生み出すのは、半径5mコミュニケーションに端を欲した従業員体験です。職場のマネジメントの姿勢や部下への配慮、ベテラン・中堅・若手の間でお互いを尊重し合える関係、役職や雇用体系の違いに配慮した声かけや情報共有などが職場において、人々の行動や所作に良い影響を及ぼすことは想像に難くありません。つまり、このような日常的な“職場の半径5mコミュニケーション”をうまく回すことで、「上向きの矢印」が効いてくるといえるでしょう。さらに半径5mコミュニケーションは、従業員一人ひとりが感じる組織効力感が高まりを喚起することにも繋がり、「下向きの矢印」を効かせることもできるといえるでしょう。

トップダウンの発信=縦のインナーコミュニケーション

くわえて、忘れてはならないのが、トップや経営層や、組織からの発信です。

前出の半径5mのコミュニケーションを横向きとすれば、トップダウンの発信は縦方向のインナーコミュニケーションと表現することもできます。

理念や戦略はメッセージを一度出すだけでは浸透しません。わかりやすい言葉で、繰り返し、熱量を込めて発信することで初めて従業員に届きます。そしてその発信は、組織内のベクトルを揃え、価値観を共有するための「血流」のような役割を果たします。

従来のように「社名」によってエンプロイーエンゲージメントが担保される時代は終わり、多様な価値観を持つ従業員に共感を持ってもらうには、トップダウンの発信に工夫と質の高さが不可欠となっているというわけです。

まとめ:二つの軸のコミュニケーションがエンゲージメントを動かす

本コラムをまとめると、エンゲージメントは大きく二つに分類され、従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントの2つを上手く回していくことが必要であるということです。

日本企業の従来の人事施策は制度改編などのような「受動的」なエンプロイーエンゲージメント要素の一部に偏りがちでした。しかし現代において、エンゲージメント施策を実効化するには、これまで施策が及ばなかった「参画的」なワークエンゲージメント要素に触れることが重要となるのです。「職場の半径5mにおけるコミュニケーション(横のインナーコミュニケーション)」軸をしっかりと回したうえで、「トップダウン・組織発信によるインナーコミュニケーション(縦のインナーコミュニケーション)」軸を回す。両軸から強化することが求められているということがお伝えしたかったことです。

さて、冒頭でご紹介した若かりし頃の社長のエピソード。

マネジメントである現場長は、部品製造受託会社の職場で働くメンバーとの間に信頼関係と安心感を育むために「職場の半径5mコミュニケーション」に時間を使いました。組織内において信頼を得たことで受託会社のメンバーのワークエンゲージメントは高まり、立て直し施策を遂行する力を得たことが分かります。立て直し施策は紛れもない「トップダウンの発信」に当たります。横のインナーコミュニケーション軸をしっかり回したのちに、縦のインナーコミュニケーション軸を回すというマネジメントの配慮によって、組織と従業員の関係性が整った典型的な好例であることに腹落ちするばかりです。

連載一覧

筆者紹介

略歴:千葉大学法経学部経済学科卒業後、商社の航空宇宙事業の営業職を経て大手プラントエンジニアリング会社に転職。

国内・海外営業を担ったのちに、2016~2022 同社 広報・IR部において、機関投資家向けIR、社内外広報、企業風土改革組織のマネージメント職として、経営陣の投資家説明資料企画・策定、統合報告書製作、インナーコミュニケーションを統括。

2022~ 株式会社コミュニティオ コーポレートコミュニケーションジェネラルマネージャー(現職)

一介の営業マンが晴天の霹靂でプラントエンジニアリング会社(現東証プライム上場)の広報・IR責任者となる。急速なDX浸透、働き方改革、エンゲージメント施策…、劇的な変化のなか、全く経験のない広報・IRのミッションに対峙する。営業とマーケティングの視点からの仮説を立てながら徒手空拳で挑んだ経験を糧に、読み手にとって易しいコラムを目指します。当時、世の潮流を得るための社外交流を契機に、スタートアップとの共同ソリューション開発に参画。自社を検証フィールドとして活用することでサービス開発を加速させ、職場の半径5mの人間関係が組織力を強くする『TeamSticker』 のSaaSサービスの実現に至る。その後も、Teamsにありそうでなかった一斉配信機能を実現する 『NewCommunicator』 の開発の端緒に繋げる。現在は、当時ソリューション共同開発先であった株式会社コミュニティオにおいて、営業活動とコーポレートコミュニケーションに従事。趣味は、海釣り、マラソン、水泳、サッカー、温泉。パン職人の実弟と共に西葛西でパン屋 Pan de Momoを経営する。

コメント

投稿にはログインしてください