概要

企業運営を中枢から担うコーポレート部門の方々にとって身近なテーマである「インナーコミュニケーション」。企業の内外に巻き起こるマクロの変化の渦とDX、そのなかに生じる企業と従業員の関係性のうねりを、時代・トレンド・価値観などの比較を通じて、小気味よく分かりやすい言葉でまとめていくコラムです。

前回の振り返り

前回第1話では、企業におけるインナーコミュニケーションの変遷を「チャット文化の進化」とともにまとめてみました。LINE登場は、私生活におけるテキスト会話を定着させ、日本のチャット文化の起点となり、続くSlackは「仕事を加速させる」体験を提示し、Teamsは「大企業の標準インフラ」として浸透しました。特にコロナ禍を契機に非同期型コミュニケーションの普及が加速し、「即応より適応」が新たな働き方の潮流となったのです。全社メールやイントラ掲示が従業員に届きにくくなった今、企業に求められるのは、情報を「管理する」発想から「どう伝えるか」を再設計する転換期にあるという内容でした。

今回第2話では、職場における従業員の価値観の変化を整理するところから始め、個人の価値観の変化が企業や社会のどのような変化に繋がって行ったのかを考察してみたいと思います。

ワークライフ“アン”バランスの時代から、ワークライフ“リ”バランスの時代へ──

第2話では、ここ5〜6年の間に起きた日本人の働き方や生き方に関する価値観の劇的な変化について、私なりの視点から考察を試みたいと思います。

- 目次

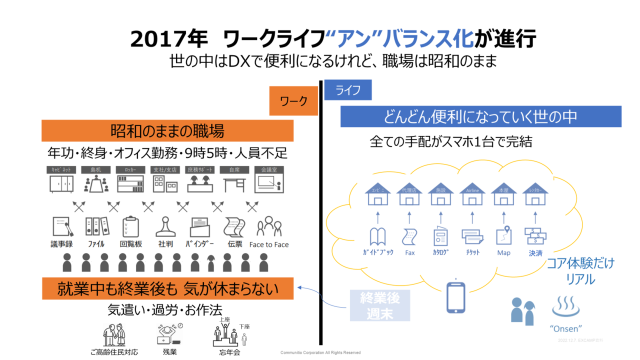

- 2017年 昭和色が残っている日本の職場

- スマートフォンで完結するライフ、物理空間に縛られるワーク。 ワークライフ“アン”バランスの時代

- コロナ禍による強制的な境界の変化

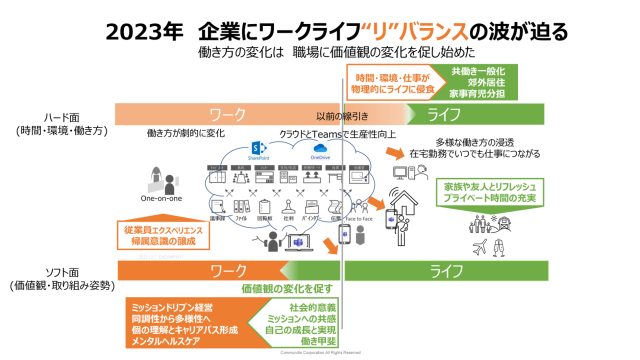

- 価値観が変わった2023年

~ワークライフ“リ”バランスの兆し~ - 会社と従業員の関係性再構築

~企業が迫られているのはソーシャル“リ”バランス~ - 正解なき挑戦を、共に

- おまけ : 経営陣にとっても「前例のない課題」だから…

2017年 昭和色が残っている日本の職場

2017年、今から8年ほど前。当時の日本社会では、ワークライフ“アン”バランスが顕在化し始めていた時代であったと捉えられます。企業といえば大きなオフィスを構え、従業員は毎朝満員電車に揺られて通勤することが日常であり、誰も疑問を感じていませんでした。職場のなかには、年功序列が根強く、役職も給与テーブルも入社順が当たり前。転職市場の成熟による離職は増えつつも、まだ終身雇用が前提だったように思います。職場においても、会議はすべて対面で行われ、島型デスクや固定席が主流。紙の伝票や捺印のため稟議書の回覧、Wordで作成した議事録の印刷・ファイリングなど、ペーパーレス化の掛け声とは裏腹にアナログな業務が根強く残っていました。情報共有もメールと共有フォルダが中心で、社内外ともに仕事は人の移動によって支えられていたのです。

スマートフォンで完結するライフ、物理空間に縛られるワーク。 ワークライフ“アン”バランスの時代

そうです。2017年にはライフ領域ですでにDXが進んでいたのです。経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」によって、デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉が広く使われるようになる少し前。たとえば温泉旅行なら、情報収集から予約、決済、チケット管理、地図アプリでのナビまで、掌の上のスマホ一台で完結できるようになっていました。以前は、旅行雑誌を買い、代理店で相談し、チケットを郵送で受け取り、地図を持参して出かけていたことを考えるとまさにDXの恩恵です。

しかし時同じくして2017年、ワークの領域にはDXの恩恵はほとんど何も届いていませんでした。プライベートはDXが進むのに、仕事はアナログなまま。この歪な状態を変えたいという思いが見えないところにマグマのように溜まっていたのかもしれません。

コロナ禍による強制的な境界の変化

2019年末から世界を襲ったコロナ禍が、この“アン”バランスを根底から揺るがしました。2020年以降、多くの企業がリモートワークを導入し、「仕事は会社でするもの」という常識が覆されたのでした。物理的なオフィスワークではなく、半ば強制的に自宅をオフィスにする働き方が始まったのです。このドラスティックな変化により、仕事と生活の境界が曖昧になり、生活を支えるためのワークが、生活を守るためのライフに、時間的にも空間的にも “侵食”するようになりました。家庭環境の中にも仕事が堂々と入り込むようになり、苦痛を感じた方も多かったでしょう。だからこそ、この変化は私たちにある気づきをもたらしました。それは、「ライフを大切にすることは貴重である」という価値観です。再認識といわれると少し違う感じもします。家族との時間、趣味の時間、リフレッシュする余白など、“プライベート”な時間の価値が多くの人の中で再評価されました。つまり、働く人々の価値観を広範囲において激変させたのです。

価値観が変わった2023年

~ワークライフ“リ”バランスの兆し~

2023年になると、コロナ禍がようやく収束し始め、社会は定常状態を取り戻しつつありました。ただし、それは単なる「元に戻る」ことを意味していたわけではありません。むしろこの年から、ワークライフ“リ”バランスという新しい段階への転換が加速し始めたと私は見ています。たとえば、共働き家庭の一般化に伴い、育児や家事の分担は当たり前となり、夫婦双方が「働きやすさ」と「働きがい」を求めるようになりました。また、働く個人は「この会社のミッションに共感できるか」「自己実現につながるか」という軸で職場を選ぶようになり、企業にも「ミッションドリブン経営」「多様性の尊重(DE&I)」が強く求められるようになりました。

社員の心身の健康に配慮した施策や、キャリアパスの多様化、メンタルヘルス支援なども重視され、「従業員エクスペリエンス」や「エンゲージメント」といった概念が、経営課題として真剣に語られるようになっています。

会社と従業員の関係性再構築

~企業が迫られているのはソーシャル“リ”バランス~

個人の価値観の変化に対応するため、企業は会社と従業員との関係性を見直し始めています。これこそが、ソーシャル“リ”バランスと呼ばれる動きです。ソーシャル“リ”バランスは、個社だけの問題ではありません。社会全体に巻き起こる価値観と社会常識のアップデートのなかに起こっているのです。いずれの企業も、従業員一人ひとりに向き合いながら、多様性と柔軟性に富んだ組織をつくることが求められています。同時に、それぞれの従業員の人生・キャリアパス・成長曲線・やりがい・社会的健康に寄り添うような制度や仕組みで補完すること――副業、ワーケーション、リカレント教育、リスキリング、人的資本経営など―― といった、これまでの常識を真反対となる新たなキーワードに基づいた環境整備を伴う施策のなかで、もがきながら正しそうな解を探していくことで従業員と企業のバランスを取りなおそうとしているのだと考えられるのだと思います。そんな難題をこなしながら、企業の持続的成長の実現を追求する、働く人が幸せであること。それこそが企業価値の本質的な源泉になる時代に、私たちは突入しているように見えます。

正解なき挑戦を、共に

最後に、この変化の渦中にいるすべての方々に伝えたいのは、「正解を知っている人など、どこにもいない」という事実です。かつての常識が通用しなくなった今、誰しもが手探りで前に進んでいます。 “ワーク”と“ライフ”のバランスを見直し、“個人”と“組織”の関係性を再構築する。いつしか新しい常識となる個人と組織の関係性が出来上がるかもしれませんが、それが、いつ、どんな形として確立されるのかは誰にもわかりません。そもそも標準的な関係性ができるものなのかも未知数です。皆様には、いま私たちは、そんなソーシャル“リ“バランスの時代を駆け抜けているということを、”社会人として“前向きに生き抜くためには知っておいて頂きたいのです。

未来を創るのは、いつの時代も若いエネルギーとあくなき熱意です。ワークライフバランスの新しい形を探す「正解なき挑戦」を、共に進めましょう。

おまけ : 経営陣にとっても「前例のない課題」だから…

2025年の現代社会においては、従業員に、働き先も、働き方も、働く時間や場所も、多様な選択肢が与えられることが多くなってきました。加えて、AIの進化は目覚ましく、新技術の勃興によって、未来の人間社会がどのようにデザインされていくのか、想像が追い付かない変化が起きています。そんななか、今、人事部門を中心とした、コーポレート部門の皆さまが取り組んでいるのは、「多様性を許容し包摂する柔軟性を兼ね備えた企業運営」という極めて人間的な課題です。この課題、よくよく考えてみるととてつもない難題です。

過去を振り返れば、戦後大量生産・大量消費の時代から、工業製品輸出国として隆盛を極めてきた日本経済は製造業を中心に据え、高品質の商品を納期通りに納めることが競争力の源泉でした。こうした時代が70年以上続き、日本の大企業では、「当社のやり方を極める社員を出世させる」という暗黙のルールが人事評価の主流となっていました。

そのような企業群において、今求められているのは、これまでとは正反対の評価基準を定め、それを制度化すること。これは、経営陣が自ら評価されてきた基準とは異なる価値観を受け入れ、制度としていく必要があるということなのです。つまり経営陣にとっても、人事部長にとっても、「前例のない課題」であり、会社の誰も、日本社会の誰も、「経験して来なかった課題」に取り組むことが求められていることを意味しているのです。ちょっと意地悪な見方をすれば、大企業の役員にまで上り詰めたような極めて優秀な方々が、皆さんが取り組む施策に対して少し距離を置いて眺めているように感じられるのは、正解がないことへの不安の裏返しなのかもしれません…。

連載一覧

筆者紹介

略歴:千葉大学法経学部経済学科卒業後、商社の航空宇宙事業の営業職を経て大手プラントエンジニアリング会社に転職。

国内・海外営業を担ったのちに、2016~2022 同社 広報・IR部において、機関投資家向けIR、社内外広報、企業風土改革組織のマネージメント職として、経営陣の投資家説明資料企画・策定、統合報告書製作、インナーコミュニケーションを統括。

2022~ 株式会社コミュニティオ コーポレートコミュニケーションジェネラルマネージャー(現職)

一介の営業マンが晴天の霹靂でプラントエンジニアリング会社(現東証プライム上場)の広報・IR責任者となる。急速なDX浸透、働き方改革、エンゲージメント施策…、劇的な変化のなか、全く経験のない広報・IRのミッションに対峙する。営業とマーケティングの視点からの仮説を立てながら徒手空拳で挑んだ経験を糧に、読み手にとって易しいコラムを目指します。当時、世の潮流を得るための社外交流を契機に、スタートアップとの共同ソリューション開発に参画。自社を検証フィールドとして活用することでサービス開発を加速させ、職場の半径5mの人間関係が組織力を強くする『TeamSticker』 のSaaSサービスの実現に至る。その後も、Teamsにありそうでなかった一斉配信機能を実現する 『NewCommunicator』 の開発の端緒に繋げる。現在は、当時ソリューション共同開発先であった株式会社コミュニティオにおいて、営業活動とコーポレートコミュニケーションに従事。趣味は、海釣り、マラソン、水泳、サッカー、温泉。パン職人の実弟と共に西葛西でパン屋 Pan de Momoを経営する。

コメント

投稿にはログインしてください