概要

ITインフラ運用保守が「動いて当たり前」と見なされがちな現状に一石を投じ、その裏にある真の価値、そして暗黙知・経験値の限界、さらにインフラ管理者が「ユーザーの仕事」を守るという視点についてSFでの例えを交えながら深掘りする。

ITインフラは「動いて当たり前」という認識が広がる中で、ITインフラエンジニアの皆さんは、自身の仕事の価値をどのように見出し、キャリアを形成していくべきでしょうか。本章では、これまで議論してきた哲学的な視点やシステム思考を、ITインフラエンジニア自身の「キャリアパス」に適用し、その再設計について考察します。単なる技術スキルの羅列ではなく、より本質的な価値と成長を見据えたキャリアの道を考えていきましょう。これは、VUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)の時代において、ITインフラエンジニアが自身の市場価値を高め、持続的に活躍するための羅針盤となるはずです。

- 目次

- 「見えない価値」をキャリアの礎に

- 「一般意味論」でキャリアの「地図」を読み解く

- 「形而上学」的な問い:あなたの「存在意義」を再定義する

- 「統合的システム思考」でキャリアの全体像を捉える

- 日々の努力と覚悟が未来を拓く

- この章のまとめ:キャリアは「見えない価値」の集大成

「見えない価値」をキャリアの礎に

ITインフラエンジニアの仕事は、システムの安定稼働を支え、ビジネスの基盤を守るという、まさに「見えない価値」を提供しています。しかし、この価値は往々にして認識されにくく、自身のキャリアを語る際にも、具体的な成果として示しにくいと感じるかもしれません。キャリアパスを再設計する上でまず重要なのは、この「見えない価値」を自ら認識し、それを「見える化」する努力です。

例えば、障害対応一つとっても、単に問題を解決しただけでなく、「システム停止によるビジネス損失を回避した」「顧客の信頼を維持した」「企業のレピュテーション(評判)を守った」という視点で成果を捉え直すことができます。日々の運用保守業務も、「安定稼働によってビジネス機会を創出した」「情報漏洩のリスクを未然に防ぎ、企業のレピュテーションを守った」「従業員の生産性を向上させ、企業全体の効率化に貢献した」といった、より上位のビジネス価値に紐付けて考えることで、自身の貢献度を明確にできます。これは、ITインフラが単なるコストセンターではなく、ビジネスの成長を支える戦略的な存在であることを示す強力な根拠となります。

この「見えない価値」を意識的に言語化し、定量的なデータ(例:ダウンタイム削減率、セキュリティインシデント発生率の低下、MTTR(平均復旧時間)の改善、リソース利用効率の向上、運用コストの削減額)と結びつけることで、自身のキャリアにおける「成果」として具体的に示すことが可能になります。これは、社内での評価向上だけでなく、転職やキャリアチェンジの際にも、自身の市場価値を明確にアピールするための強力な武器となるでしょう。単に「何ができるか」だけでなく、「何を達成し、どのような価値を生み出したか」を語れるエンジニアこそが、これからの時代に求められる真のプロフェッショナルです。あなたの成果を具体的な数値やビジネスインパクトで語る能力は、技術スキルと同等、あるいはそれ以上に重要になります。

「一般意味論」でキャリアの「地図」を読み解く

第2章で触れた一般意味論の考え方は、自身のキャリアパスを客観的に見つめ直す上でも非常に有効です。「理想のキャリアパス」という「地図」が、現実の自分や市場の「地形」とどうズレているのかを認識することから始めましょう。漠然とした「もっと成長したい」「新しい技術を身につけたい」といった願望を、「いついつ化」することで、具体的な行動計画へと落とし込めます。

• いつ?: 「半年後までに」「来年度中に」「3年後までに」といった具体的な期限を設定しましょう。期限を設けることで、目標達成への緊急度と具体性が増します。

• どこで?: 「特定のクラウドプラットフォームで(AWS, Azure, GCP)」「社内プロジェクトで」「外部の勉強会で」「オープンソースコミュニティで」といった、具体的な場所や環境を特定します。これにより、学習や経験の機会を具体的に探すことができます。

• 何を?: 「コンテナ技術の基礎を習得し、Kubernetesのデプロイ経験を積む」「IaC(Infrastructure as Code)で3つの環境構築スクリプトを自動化する」「クラウド移行プロジェクトに参画し、リーダーシップを発揮する」「セキュリティ関連の資格(例:CISSP, CompTIA Security+)を取得する」といった具体的なスキルや成果を定義します。単なる知識習得だけでなく、それを実践に結びつけることが重要です。

• どのように?: 「オンラインコースを受講する」「チームの先輩に教えてもらう」「個人で検証環境を構築し、プロトタイプを作る」「関連する資格を取得する」「技術ブログで学んだことを発信する」といった具体的な学習方法を計画します。複数のアプローチを組み合わせることで、学習効果を高めることができます。

このように具体化することで、抽象的なキャリア目標が、達成可能なステップへと変わり、行動に移しやすくなります。そして、定期的にこの「地図」と「地形」のズレを確認し、必要に応じて軌道修正を行う柔軟な姿勢も重要です。市場の変化や自身の興味の変化に合わせて、キャリアの「地図」を常に最新の状態に更新していくことが、変化の激しいIT業界で生き残る鍵となります。

「形而上学」的な問い:あなたの「存在意義」を再定義する

第3章で「なぜシステムは存在するのか」という問いを立てたように、自身のキャリアにおいても、形而上学という名を借りて「なぜ自分はITインフラエンジニアとしてここにいるのか?」という哲学的な問いを立ててみましょう。これは、難しく考える必要はありません。例えば、あなたが守っているシステムが、お客様の笑顔にどう繋がっているのか、あるいは、会社全体の売上や生産性にどう貢献しているのか、といった具体的な影響を考えてみることです。

日々の業務が、ただの作業ではなく、より大きな目的の一部であると理解することで、あなたの仕事への情熱は大きく変わり、キャリアの選択にも迷いが少なくなるはずです。「このサーバーを安定稼働させることで、営業担当者が顧客に迅速な情報を提供でき、ビジネスチャンスを逃さない」「このセキュリティ対策が、企業のデータ漏洩を防ぎ、ブランドイメージを守る」といった具体的なつながりを意識することで、あなたの業務は単なるルーティンワークから、組織全体の成功に直結する重要な役割へと変わります。この「存在意義」を自ら見出すことが、長期的なキャリア形成において不可欠な自己モチベーションの源となるでしょう。

ITインフラエンジニアの仕事は、しばしば「影の功労者」として扱われがちですが、その「影」がなければ、ビジネスの光は決して輝きません。あなたが日々行っている見えない努力の先にある、顧客の満足、企業の成長、社会の安定といった大きな目的を意識することで、仕事のやりがいが飛躍的に高まります。これは、キャリアプランを考える上で、どの技術を学ぶか、どの会社を選ぶかといった表面的な選択だけでなく、自分自身の「働く意味」を深く掘り下げることに他なりません。

「統合的システム思考」でキャリアの全体像を捉える

自身のキャリアパスを設計する際にも、第4章で学んだ統合的システム思考が役立ちます。自身の専門領域(例:ネットワーク、サーバー、データベース、クラウド、セキュリティ)を個別の「木」として見るだけでなく、それがビジネス全体という「森」の中でどのように位置づけられ、他の部門や技術とどう「つながり」、相互作用しているのかを鳥瞰的に捉える視点です。

例えば、自身の技術スキルを向上させるだけでなく、それがビジネス課題の解決にどう貢献できるか、他のチーム(アプリケーション開発、営業、マーケティングなど)との連携をどう強化できるか、といった全体最適の視点を持つことで、より戦略的なキャリア形成が可能になります。特定の技術に特化するだけでなく、ビジネス理解、コミュニケーション能力、プロジェクトマネジメント能力、さらにはリーダーシップなど、多様なスキルセットを統合的に捉え、自身のキャリアパスを設計することが、変化の激しいIT業界で生き残る鍵となるでしょう。ITインフラエンジニアは、技術の専門家であると同時に、ビジネス全体を理解し、異なる部門をつなぐハブとしての役割も担えるのです。

現代のITインフラは、単独で存在するものではありません。クラウド、SaaS、API連携など、外部サービスとの連携も日常化しており、システム間の「つながり」は一層複雑になっています。こうした中で、自身の専門性を深めつつも、隣接する技術領域やビジネス全体への視野を広げることが、キャリアの選択肢を大きく広げます。例えば、特定のクラウド技術に詳しいだけでなく、それが企業のデジタル変革にどう寄与するかを説明できるエンジニアは、単なる技術者以上の価値を持つでしょう。

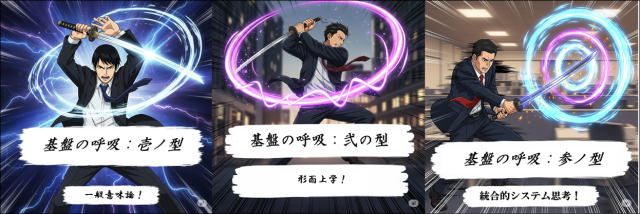

図5-1 ITインフラ管理者の武器

日々の努力と覚悟が未来を拓く

ITインフラエンジニアのキャリアパスは、常に平坦な道ばかりではありません。新しい技術の習得、予期せぬトラブルへの対応、そして時には自身の専門外の領域への挑戦も求められます。日夜パトロールや訓練を欠かさない意識高い系の鬼殺隊の村田さんのように、肝心の戦いの場面でうまく実力を出せず悩んだり、時には諦めの感情を抱いたりしながらも「仲間と一緒に俺は俺の責務をまっとうする!」と言わんばかりの覚悟を決めている皆さんの日々の努力こそ、インフラを守る真の力となり、自身のキャリアを切り拓く原動力となるでしょう。

鬼殺隊の村田さんのように、自身の役割と責任を深く理解し、困難な状況でも諦めずに取り組む姿勢は、ITインフラエンジニアに不可欠な資質です。彼が仲間との連携を重んじ、自身の限界を超えようと努力する姿は、まさにサイロを打ち破り、全体最適を目指すITインフラエンジニアの姿に重なります。日々の地道な学習やトラブルシューティング、そしてチームとの協調といった一つ一つの行動が、あなたの未来のキャリアを形作っていくのです。

この章のまとめ:キャリアは「見えない価値」の集大成

第5章では、ITインフラエンジニアが自身のキャリアパスを「見えない価値」の視点から再設計するためのアプローチを考察しました。一般意味論で自己を客観視し、形而上学的な問いで存在意義を見出し、統合的システム思考でキャリアの全体像を捉える。これらの思考法は、単なるスキルアップに留まらない、より深く、より本質的なキャリア形成を可能にします。自身の仕事がビジネスや社会に与える影響を理解し、それを自身の価値として語れるエンジニアこそが、これからの時代に求められる真のプロフェッショナルとなるでしょう。あなたのキャリアは、あなたが日々生み出している「見えない価値」の集大成であり、それを自覚し、戦略的にアピールすることで、無限の可能性が拓かれるはずです。

連載一覧

筆者紹介

1960年生まれ。

フリーランスエンジニア

情報処理学会ソフトウェア工学研究会メンバー

連想記憶メモリを卒業論文とした大学電子系学科を卒業。

国内コンピュータメーカーにて海外向けシステムのOSカーネルSEとアプリケーションSE、自動車メーカーにて生産工場のネットワーク企画から保守までの責任者、外資系SI企業の品質管理部門にてITIL,CMMI,COBITを応用した業務標準化に携わる。

合わせて30数年の経験を積んだのちにフリーランスとして独立し、運用業務の標準化推進や研修講師などに従事する。

80~90年代のUnix、Ethernetムーブメントをいち早くキャッチし、米カーネギーメロン大学や米イェール大学とも情報交換し、日本で最も早い時期でのスイッチングハブの導入も含めたメッシュ状ネットワーク整備を行うと共に、初期コストと運用コストをどのように回収するかの計画立案を繰り返し行い評価し、利益に繋がるネットワーキングという業務スタイルを整備した。

トライアルバイクとロックバンド演奏を趣味とし、自宅にリハーサルスタジオを作るほどの情熱を持っている。

コメント

投稿にはログインしてください