概要

ITインフラ運用保守が「動いて当たり前」と見なされがちな現状に一石を投じ、その裏にある真の価値、そして暗黙知・経験値の限界、さらにインフラ管理者が「ユーザーの仕事」を守るという視点についてSFでの例えを交えながら深掘りする。

なぜ、このシステムは存在するのでしょうか? ITインフラエンジニアとして日々、サーバーを構築し、ネットワークを監視し、アプリケーションをデプロイする中で、あなたは「なぜ」という問いを深く考えたことがあるでしょうか。本章では、「形而上学」という視点から、ITインフラの根源的な「存在意義」を探ります。この問いを深掘りすることで、皆さんの仕事が持つ「見えない価値」がより明確になり、日々の業務に新たな意味を見出すことができるはずです。単に技術的な要件を満たすだけでなく、その技術がビジネス全体にどう貢献しているかを理解することが、現代のITインフラエンジニアには不可欠です。

ITインフラの「存在意義」を問う

形而上学は、この世界の根本原理や存在そのものについて考える哲学の一分野です。ITインフラにこれを適用すると、「なぜこのサーバーはここに置かれているのか」「このネットワークはなぜこの構成なのか」「このシステムは誰のために動いているのか」といった、普段当たり前すぎて問わないような根源的な問いへと繋がります。これらの問いは、技術的なスペックや機能を超え、ITインフラが持つ本質的な目的と価値を探求するものです。技術的な詳細に没頭しがちな日々の業務の中で、一歩立ち止まり、この根源的な問いを自らに課すことで、新たな視点と深い洞察が得られます。

例えば、目の前にあるデータベースサーバーは、単なる物理的な箱やソフトウェアの集合体ではありません。その存在意義は、それが企業にとっての顧客情報、販売データ、生産データといった「ビジネスの生命線」を保持し、いつでもアクセス可能にするという点にあります。このデータベースが停止すれば、ビジネスが停止し、顧客からの信頼が失われ、企業の存続すら危うくなる。つまり、その「存在意義」は、ビジネス活動の継続性とその価値創造を支えることにあるのです。この認識を持つことで、日々のバックアップ作業やパッチ適用、監視業務といった一見地味な作業も、企業の存続を左右する重要なミッションへと変わります。それは、単なる「タスク」ではなく、企業戦略の根幹を支える「責任」として捉え直されるべきものです。

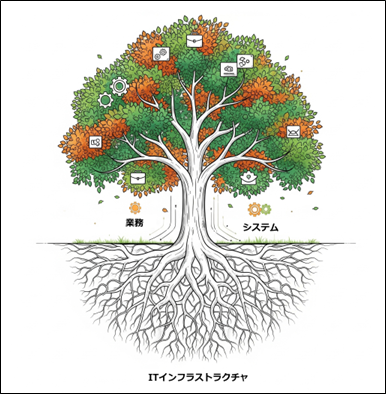

私たちのITインフラは、まさしくビジネスという豊かな「生命の樹」を支える根のようなものです。根は普段、地中深くに隠れていて目には見えません。しかし、その根がしっかりと大地に張り、水を吸い上げ、栄養を送り続けることで、木は枝葉を広げ、豊かな実を結び、成長し続けることができます。もし根が腐ったり、水不足になったりすれば、木全体が枯れてしまうように、ITインフラが機能不全に陥れば、ビジネスも立ち行かなくなります。この「見えない根」としてのITインフラの役割を深く理解し、その価値を正しく認識することが、日々の業務に深い意味とやりがいをもたらすでしょう。そして、この隠れた価値を周囲に伝え、理解を求めることが、ITインフラエンジニアの新たな役割となるのです。この「根」の重要性を社内外に発信することで、ITインフラ部門のプレゼンスを高め、適切なリソースと投資を引き出すことにも繋がります。

「なぜ」を深く掘り下げる重要性

「なぜ」という問いを深く掘り下げることは、単なる哲学的な思考練習ではありません。ITインフラ運用保守の現場で、具体的な問題解決や改善提案を行う上で極めて実践的な意味を持ちます。この問いを追求することで、表面的な現象に惑わされず、問題の根本にある真の原因や、改善がもたらす本質的な効果を見極める力が養われます。これは、ITインフラエンジニアが単なる技術者から、ビジネス全体を理解し、戦略的な意思決定に貢献できる存在へと進化するための第一歩です。

• 問題の根本原因特定: 障害が発生した際に、「なぜこのエラーが発生したのか?」だけでなく、「なぜこのエラーがビジネスにこれほど大きな影響を与えるのか?」「なぜこのシステムはこのような脆弱性を持っていたのか?」と問いを深めることで、表面的な対処療法ではなく、根本的な解決策を見つけることができます。例えば、単にサーバーがダウンした事実だけでなく、そのダウンが顧客の購買機会喪失に直結し、数千万円のビジネス損失を生んだという背景まで理解することで、対策の優先順位や投資の必要性が明確になります。これにより、将来的な同様の障害発生リスクを大幅に低減し、企業全体のレジリエンス(回復力)を高めることができます。さらに、根本原因を特定する過程で、システムの設計思想や運用プロセスの見直しに繋がり、より強固なインフラ構築へと結びつくこともあります。

• 改善提案の説得力向上: 新しい技術や構成変更を提案する際も、「なぜこの技術が必要なのか?」「それがビジネスにどのような価値をもたらすのか?」(例:顧客体験の向上、運用コストの削減、新規事業展開の加速、データ分析による意思決定の迅速化、セキュリティリスクの低減)という「存在意義」の視点から説明することで、関係者の理解と協力を得やすくなります。単なる技術的なメリットだけでなく、それが経営目標にどう貢献するかを語ることで、あなたの提案は単なるIT部門の要求ではなく、経営戦略の一部として認識されるでしょう。経営層や他部門のメンバーが「自分事」として捉え、積極的に投資や協力を促すことにつながります。これは、ITインフラエンジニアがビジネスパートナーとして認められるための重要なステップです。

• 「見えない価値」の可視化: 日々の地道な運用保守業務も、「なぜ私たちはこれを続けているのか?」と問うことで、「システムの安定稼働によってビジネス機会を創出している」「情報漏洩のリスクを未然に防ぎ、企業の信頼を守っている」「従業員の生産性を向上させ、企業全体の効率化に貢献している」といった、普段見過ごされがちな「見えない価値」を明確にできます。これにより、あなたの仕事は「コスト」ではなく「投資」として評価される可能性が高まります。具体的な数値や事例を交えながらこれらの価値を提示することで、ITインフラの貢献度が社内で正しく認識されるようになります。例えば、ダウンタイムの削減が直接的な売上増加に繋がった事例や、セキュリティ対策強化が企業のブランドイメージ向上に寄与したケースなどを具体的に示すことが有効です。

もし私たちがITインフラの「存在意義」を深く追求せず、目の前のタスク消化に終始してしまったらどうなるでしょう。それは、目的地を示す「地図」と、進むべき方向を示す「コンパス」を持たずに、広大な海を航海するようなものです。重要でないアラートに無駄に時間を費やしたり、場当たり的な改修を繰り返したりと、非効率が生まれるリスクが高まります。しかし、インフラの真の目的を理解すれば、業務の優先順位が明確になり、ビジネスへの貢献度が高い改善策を自ら提案できるようになります。この視点こそが、あなたの業務を単なる保守から、ビジネスを牽引する戦略的な活動へと昇華させるのです。

ITインフラの「ユーザー」と「目的」を意識する

ITインフラの「存在意義」を考える上で、最も重要なのが、そのインフラを利用する「ユーザー」と、それが達成しようとする「目的」を意識することです。ITインフラは、それ自体が目的ではありません。常に、誰かの、何かの活動を支える「手段」として存在しています。この「ユーザーセントリック」な視点こそが、ITインフラ運用保守の質を根本から向上させます。

例えば、Webサイトのインフラであれば、その目的は「顧客に快適なショッピング体験を提供し、売上を最大化する」ことかもしれません。社内システムのインフラであれば、「従業員の生産性を向上させ、業務効率を高める」ことかもしれません。これは単にシステムを「動かす」ことではなく、システムを通じてユーザーが何を達成しようとしているのか、その最終的な目的までを視野に入れるということです。ユーザーの業務フローを理解し、彼らがどのような課題を抱えているのかを知ることで、インフラの改善点がより明確になります。ユーザーの声を直接聞く機会を設けたり、アンケートを実施したりすることで、彼らの真のニーズを把握し、それに基づいたインフラの最適化を図ることができます。

この「ユーザー」と「目的」を常に意識し、そこから逆算して「自分たちのインフラは、その目的のために本当に最適か?」「ユーザーの期待に応えられているか?」と問い続けることで、日々の業務の質は飛躍的に向上し、ITインフラの真の価値を発揮できるでしょう。ユーザーからのフィードバックを積極的に収集し、システムの改善サイクルに組み込むことで、よりユーザーセントリックな運用が可能になります。ITインフラエンジニアが、単なる裏方ではなく、ビジネスの最前線でユーザーの成功を支える存在として認識されるようになるはずです。これは、ITインフラ部門がビジネス部門と連携を強化し、共通の目標に向かって協力し合うための強力な橋渡しとなります。最終的には、ITインフラがビジネス成長の強力な推進力となることを目指すべきです。

この章のまとめ:ITインフラの「なぜ」を問い、価値を再発見する

形而上学的な問いは、ITインフラが持つ根源的な「存在意義」を明確にし、私たちの仕事に新たな意味を与えてくれます。単に「動かす」だけでなく、「なぜ動かすのか」「誰のために動かすのか」という視点を持つことで、ITインフラ運用保守は、ビジネスの中核を担う戦略的な活動へと昇華します。この「なぜ」を深く掘り下げる思考こそが、ITインフラの「見えない価値」を最大限に引き出し、皆さんの仕事への情熱の心を燃やさせる鍵となるでしょう。

ITインフラエンジニアは、もはや単に技術的な問題を解決するだけの存在ではありません。ビジネスの目的を理解し、ユーザーのニーズに応え、企業価値の向上に直接貢献する戦略的なパートナーとなることが求められています。この形而上学的な視点を持つことで、皆さんの仕事はより深く、より広範な影響力を持つものとなるはずです。それは、ITインフラが単なるコストセンターではなく、企業の成長を加速させるための重要な投資対象として位置づけられる未来を切り拓くことにも繋がります。

連載一覧

筆者紹介

1960年生まれ。

フリーランスエンジニア

情報処理学会ソフトウェア工学研究会メンバー

連想記憶メモリを卒業論文とした大学電子系学科を卒業。

国内コンピュータメーカーにて海外向けシステムのOSカーネルSEとアプリケーションSE、自動車メーカーにて生産工場のネットワーク企画から保守までの責任者、外資系SI企業の品質管理部門にてITIL,CMMI,COBITを応用した業務標準化に携わる。

合わせて30数年の経験を積んだのちにフリーランスとして独立し、運用業務の標準化推進や研修講師などに従事する。

80~90年代のUnix、Ethernetムーブメントをいち早くキャッチし、米カーネギーメロン大学や米イェール大学とも情報交換し、日本で最も早い時期でのスイッチングハブの導入も含めたメッシュ状ネットワーク整備を行うと共に、初期コストと運用コストをどのように回収するかの計画立案を繰り返し行い評価し、利益に繋がるネットワーキングという業務スタイルを整備した。

トライアルバイクとロックバンド演奏を趣味とし、自宅にリハーサルスタジオを作るほどの情熱を持っている。

コメント

投稿にはログインしてください