- 目次

- はじめに:生成AIのその先にあるもの

- 1.エージェントAIの基本構造:観測・推論・行動・学習

- 2.生成AIとの違い:シングルタスクからマルチタスクへ

- 3.多様な応用領域:現在と未来の事例

- 4.メリットと期待される効果

- 5.リスクと課題

- 6.安全な利用に向けて

- おわりに:自律の波に備える

はじめに:生成AIのその先にあるもの

あなたもChatGPTをはじめとして、文章や画像を一瞬で作ってくれるAIを使って驚いたことがあると思います。 ここ数年、こうした「生成 AI」がいろいろな場面で話題になり、仕事や勉強、趣味の世界で大活躍しています。でも、AI の進化はそれだけでは終わりません。次に来るといわれているのが エージェント AI 。これは、質問に答えるだ

けでなく、自分で考え、計画し、行動し、そして学んでいく、小さな相棒のような存在なんです。

ある大学の授業では、エージェントを「環境を感じ取り、自律的に動き、他者と協力できる存在」と説明しています。さらに、開発会社の人たちは、エージェントAIには複雑な目標に向かって自分で動いたり、他のAIや人とやり取りしたり、言葉で指示を受けられる機能があると語っています。こうしてみると、エージェントAIはまるであなたのそばで一緒に考えてくれる相棒のようですね。

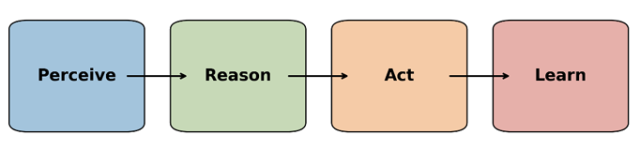

1.エージェントAIの基本構造:観測・推論・行動・学習

では、その相棒はどのように働いているのでしょう? ここでは四つのステップに分けてご紹介します。

・観測(Perception)

まずは周りの状況を知ることからスタートです。私たちが目や耳で情報を得るように、AI はセンサーやネット上の情報を集めます。例えば旅行の計画を手伝うAIなら、飛行機の空席、天気、あなたの予算や好みなど、必要な情報を一度にチェックします。

・推論(Reasoning)

次に、集めた情報をもとに「どうするのが一番いいか」を考えます。生成AIが単に文章を作るのとは違い、エージェントAIは複数の知識やツールを組み合わせて、いくつかの選択肢を比較しながら最適な答えを導き出します。

・行動(Action)

計画が決まったら、実際に行動を起こします。旅行の例なら、AI が航空券やホテルを予約し、旅程を組み立ててくれます。大事な手続きにはあなたの確認が必要になるような仕組みも用意できます。

・学習(Learning)

最後は振り返りです。やったことの結果や、あなたの感想を学び、次はもっと上手にこなせるように改善していきます。使うほどに賢くなるのがエージェントAIの面白いところです。

このサイクルをぐるぐると回していくことで、エージェントAIはどんどん成長していきます。あなたが使い続けることで、お互いに良い関係が築けるようになるわけです。

2.生成AIとの違い:シングルタスクからマルチタスクへ

ここで、「生成AIとエージェントAIって何が違うの?」と感じるかもしれません。生成AI は、質問に答えたり文章を作ったりと、ひとつの入力に対してひとつの出力を返すのが得意です。それに対してエージェントAIは、いくつかの条件や目的を一度に考えながら自分で行動を決めていくことができます。

具体的にイメージしてみましょう。旅行の計画をする場合、生成AIなら「東京からパリまでの安いチケットを教えて」と聞けば、安い航空券を探してくれます。でもエージェントAIは「予算はこれくらい」「ビザは必要?」「お天気はどうかな?」といった情報を全部考慮して、一番良い旅のスケジュールを作ってくれるのです。まるで頼れる旅行プランナーのようですね。

3.多様な応用領域:現在と未来の事例

エージェント AI はまだ新しい技術ですが、すでに身近なところで活躍し始めています。

・小売・ファッション

H&Mのオンラインショップでは、チャットで質問に答えたり商品を提案したりするAIが導入されています。そのおかげでネットショップの売り上げが約4分の1も増えたうえに、人が対応しなければならない問い合わせが大幅に減ったそうです。

・製造業

Siemens の工場では、機械に取り付けたセンサーからデータを集めてAIが監視しています。異常を早めに見つけることで、急な機械の停止を減らし、生産性を高めているのです。

・金融

JPMorgan では、株式や債券を自動で取引するエージェントを使っています。市場の動きをいち早く読み取り、人間より素早く注文を出すことで、コストを抑えながら取引の効率を上げています。

・マーケティングと業務自動化

HubSpot の調査では、AIツールを使うことで、マーケティング担当者が記事を作る時間を約3時間短縮でき、1日あたり2時間以上も浮かせられると報告されています。マッキンゼーは、2030 年までに仕事の3割をAIが担うようになるかもしれないとも予測しています。あなたの仕事にも、こうした変化が訪れるかもしれません。

・マルチモーダルエージェント

AI2 が開発した「Molmo」というモデルは、文章だけでなく画像も理解できます。レストランのメニューの写真を読み取り、料理を注文し、受け取りの予約まで自動でこなせ

るデモが公開されています。目で見て耳で聞いて動けるAIが増えてくると、私たちの生活はさらに便利になりそうですね。

これらの例を見ると、エージェントAIがどれだけ幅広い場面で使われ始めているかがわかります。今後はさらに多くの分野で役立つ存在になっていくでしょう。

4.メリットと期待される効果

エージェントAIが注目されるのは、私たちにとって嬉しいメリットがたくさんあるからです。

・仕事の効率アップ

面倒な作業や情報集めをAIが代わりにやってくれるので、あなたはもっと楽しく価値の高い仕事に集中できます。マーケティング担当者の作業時間が大幅に短縮された例は、その好例です。

・新しいアイデアが生まれる土台に

いろいろなデータやツールを組み合わせられるエージェントAIは、あなたが思いつかなかった解決策やビジネスモデルを提案してくれるかもしれません。

・あなたに合わせた提案

AI はあなたの好みや過去の行動を学び、ぴったりの提案やサービスを届けてくれます。

買い物や投資だけでなく、趣味や学習の分野でも活躍しそうです。

・使うほど賢くなる

エージェントAIは経験から学び、どんどん賢くなっていきます。あなたが使えば使うほど、お互いに相性が良くなっていくでしょう。

・働き方の変革

AI が仕事の一部を担うようになることで、あなたの働き方も変わっていくはずです。どのようにAIと協力するのか、一緒に考えていきたいですね。

5.リスクと課題

もちろん、いいことばかりではありません。エージェントAIは自律的に動ける反面、思わぬ方向に行動してしまうリスクがあります。重要なインフラや金融の分野で誤った判断をすると、大きな影響が出てしまうかもしれません。

また、AIが悪用されたり、個人情報が漏えいしたりする危険もあります。AIが学ぶデータに偏りがあれば、その判断も偏ってしまいます。私たちが AI を安全に使うためには、透明性を確保し、倫理や法制度を整えることが欠かせません。

6.安全な利用に向けて

では、どうすればエージェントAIを安心して使えるのでしょうか。今、研究者や企業はさまざまな対策を進めています。たとえば、AI が外部サービスにアクセスするときには細かく権限を設定し、危険な操作には必ず人の確認を挟む「ガードレール」を考えています。また、複数のAIが安全にやり取りできる共通規格や、AIの判断理由を人間にも理解できる形で説明する仕組み(説明可能AI)を作ることも進められています。

こうした安全策やルール作りは、政府や企業、研究者だけでなく、AI を使う私たち一人ひとりが意識することも大切です。みんなで協力して、便利さと安心のバランスを取っていきましょう。

おわりに:自律の波に備える

エージェント AI は、これから私たちの生活に深く関わってくる存在です。自分で考え、動き、学ぶAIは、頼れる相棒のように私たちを助けてくれます。しかし、その力を安全に活かすには、適切なルールや仕組みが必要です。

「AIエージェント元年」とも呼ばれる2025年は、多くの企業がこの技術に取り組み始めています。一部の大企業は、エージェントAIのためにシステムを作り直す計画を立てているほどです。まだまだ試行錯誤の段階ですが、いまのうちから一緒に学び、良い使い方を見つけていきましょう。AI と人間が協力し合えば、きっと素晴らしい未来が開けるはずです。

連載一覧

筆者紹介

M&S Innovation Consulting代表。

事業再生・承継、M&A、DX推進で多くの企業価値向上に貢献。IT企業のエグゼグティブアドバイザー就任や、行財政改革、都市計画など、自治体の審議会委員を複数務めるなど幅広く活躍。近年は特に、持続可能な企業にする為のDX(IoT・AI)ビジネス推進に力を入れ、総合的な企業支援を行う。

中小企業の事業承継にはDXの取り組みが必須である。単なるIT化ではなく、ビジネスモデルを見直し、新しい考え方を取り入れた事業運営を試みることが重要で、その支援には評価を得ている。

【主な著書】

「図解即戦力 IoTのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書IoT検定パワーユーザー対応版」

(共著:技術評論社)

コメント

投稿にはログインしてください