概要

ITインフラ運用保守が「動いて当たり前」と見なされがちな現状に一石を投じ、その裏にある真の価値、そして暗黙知・経験値の限界、さらにインフラ管理者が「ユーザーの仕事」を守るという視点についてSFでの例えを交えながら深掘りする。

<見えない価値を可視化し、未来をデザインする思考実験>

はじめに

日々のITインフラ運用保守は、まさに縁の下の力持ちです。システムが滞りなく稼働しているとき、それは「当たり前」と見なされ、その裏にある皆さんの知られざる努力は、ほとんど評価されることがありません。しかし、ひとたびシステムに異変が起きれば、途端に非難の嵐にさらされ、「なにしてんだ!」「早く仕事をさせてくれ!」という声が飛び交います。

この「動いて当たり前、止まれば非難轟々」という、まるでITインフラエンジニアにだけ課せられたかのような理不尽な常識は、多くの現場で悲鳴を上げています。インターネット上には「インフラ担当は褒められないけど、何かあれば真っ先に呼び出される」「障害が直っても『やっと動いたか』で終わり」「誰も知らないところで頑張っても無意味」といった、皆さんの共感を呼ぶ声が溢れています。この深い共感の裏には、ITインフラの「見えない価値」が正しく認識されず、その業務が「コスト」や「リスク」としてしか見られていない現実があります。

仮に、あなたがどれほど緻密な設計をし、夜を徹して構築作業を行い、障害発生時には胃を痛めながら懸命に復旧にあたった経験をした方々も多くいらっしゃると思います。そして、システムが正常に戻れば「当然のこと」として片付けられてしまい、泣きそうになったり、腹が立って「牛丼の大盛を二杯食ってやる~!」と叫びたくなったこともあるでしょう。この「やけ食い」は、実は多くのITインフラエンジニアが経験する共通の感情かもしれません。筆者もやりました。それは、努力が報われないことへの不満や、自身の貢献が見過ごされていることへの葛藤の表れとも言えるでしょう。

私たちITインフラエンジニアは、普段は意識されることのない空気のような存在です。しかし、この「空気」がなくなれば、ビジネスも社会も機能不全に陥ります。現代社会のあらゆる側面がITシステムに依存している今、皆さんの仕事は単なる技術的な作業に留まらず、社会基盤そのものを支える重要な役割を担っています。スマートフォンを手に世界中の情報に瞬時にアクセスできるのも、ECサイトで買い物が滞りなくできるのも、金融取引が安全に行われるのも、その裏には皆さんのたゆまぬ努力と、日々の見えない価値の創造があるからです。この目に見えない貢献こそが、企業の競争力を高め、社会の発展を推し進める原動力となっています。

このコラムでは、ITインフラの「見えない価値」を光の当たる場所に引き出し、皆さんの仕事の真価を再定義することを目指します。単に技術的な側面だけでなく、なぜ皆さんの仕事がビジネスや社会にとって不可欠なのかを、新たな視点から紐解いていきます。皆さんが日々の業務で培っている暗黙知や経験値の限界を超え、より戦略的な視点を持つことで、ITインフラが「コスト」ではなく「未来への投資」として評価されるようになるためのヒントを提案します。この「はじめに」では、ITインフラが直面する現状と、このコラムの目的について述べました。次章では、具体的な思考法に入っていきます。

第1章:SFと現実から学ぶIT運用の現実:見えない価値へのナビゲーション

皆さんが今、ITシステムの運用設計を立案し、そのレビューに臨んでいると想像してみてください。そこに、ヴァルカン星の論理の権化、ミスター・スポックが同席しているとしたら?彼は皆さんの設計書を一瞥すると、こういうセリフを出すかもしれません。

「情報システムが極めて複雑な相互作用を呈する現代において、断片的な知見に基づいた問題解決は、極めて非論理的である。全体を俯瞰し、異なる要素間の論理的結合点を見出すことこそが、真の効率性をもたらす。」

この言葉は、現代のITインフラ運用における課題、すなわち複雑化するシステムと部分最適に陥りがちな現状への鋭い洞察を示しています。

私たちはヴァルカン人のように常に論理的に正しい答えを導き出し、正しい行動様式に基づいて動くことはできないかもしれません。でも、彼の言葉、そしてヴァルカン人の考え方には、ITインフラ運用保守の本質を捉えるための重要な真理が含まれていると感じませんか?

ミスター・スポックの言う通り、時には論理と感情の狭間で悩むことも、人間らしい楽しみ方なのかもしれません。彼の厳格な論理と、時に見せる感情との葛藤は、複雑なIT環境において合理的な判断を下しつつも、人間的な側面を忘れないことの重要性を示唆しています。感情と論理のバランスは、人間が複雑な問題に取り組む上で不可欠な要素であり、ITインフラの現場でも、冷静な分析とチームワークを育む上で重要な役割を果たします。

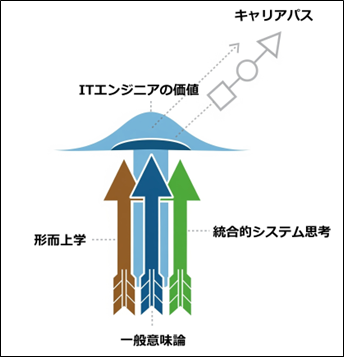

このコラムは、ITインフラの「見えない価値」を明確にし、あなたのキャリアを強固に支えるための「三本の矢」を提供します。毛利元就が三人の息子に説いたように、この三つの矢がしっかりと束ねられれば、どんな困難にも立ち向かい、自身のITインフラエンジニアとしての価値を揺るぎないものにできるでしょう。これらの「矢」は、単なる技術論に終わらず、あなたの思考様式そのものを豊かにし、日々の業務、そしてキャリア形成において、より深い洞察と行動力を与えてくれるはずです。それは、表面的なスキルアップに留まらず、問題解決能力、コミュニケーション能力、そしてビジネス貢献への意識を高めるための根本的なフレームワークとなるでしょう。

本コラムの軸となる「三本の矢」は以下の通りです。

• 言葉の裏にある真実を見抜く視点(一般意味論): 表面的な言葉や情報に惑わされず、その真意や背景を深く理解するための思考法です。ロバート・A・ハイラインの小説「異星の客」でも描かれていて、ビル・ゲイツ氏は「未来の可能性を考える上で非常に重要だ」と帯を寄せています。これについては第2章で詳しく掘り下げます。例えば、ユーザーからの「システムが遅い」という漠然とした報告に対し、その言葉の背後にある具体的な事象(どの機能が、いつ、どのように遅いのか、具体的な数値はどうか、他のユーザーも同様かなど)を深く探ることで、問題の本質に迫ることができます。情報の不完全性を認識し、「いついつ化」を徹底することで、曖昧さを排除し、より正確な状況把握を可能にします。

• システムの存在意義を問い直す視点(形而上学): なぜそのシステムが存在するのか、その根本的な目的とビジネスへの貢献を深く見つめ直す思考法です。スタニウワフ・レムの小説「ソラリス」は抽象概念を形而上学を応用して描いており、映画化もされています。これは第3章で考察します。単にサーバーを維持するだけでなく、そのサーバーが提供するサービスがビジネスの売上拡大や顧客満足度向上にどう寄与しているのかをスタに宇和布で、日々の運用保守のモチベーションと質を高めることができます。システムの「見えない根」としてのインフラの役割を深く理解し、その価値を可視化する視点です。

• 複雑な全体像を捉える視点(統合的システム思考): 個々の要素だけでなく、それらがどのように相互に作用し、全体としてどのような振る舞いをするのかを理解するための思考法です。A・E・ヴァン・ヴォークが「総合科学(ネクジャリズム、Nexialism)」という名前で「宇宙船ビーグル号の冒険」という小説で問題解決の武器として描いています。この視点は第4章で深掘りします。例えば、データベースのチューニングがアプリケーションやネットワークにどのような影響を与えるのか、セキュリティパッチの適用が他のシステムコンポーネントに予期せぬ副作用をもたらさないか、といった全体的な視点を持つことで、より堅牢で効率的なITインフラを構築・運用できます。サイロ化した組織の壁を越え、システム全体の「つながり」を意識することで、根本的な問題解決と効率化を実現します。

これらの「三本の矢」は、それぞれが独立した思考ツールでありながら、互いに連携し、相乗効果を生み出します。例えば、ある障害に直面したとき、まず「一般意味論」の視点から、関係者間の情報伝達に誤解や曖昧さがないかを確認します。次に、「形而上学」の視点から、その障害がビジネスにとってどのような意味を持つのか、システム本来の存在意義に照らして考えます。そして、「統合的システム思考」の視点から、個々のコンポーネントだけでなく、システム全体の相互依存関係を俯瞰し、根本的な原因と波及効果を特定する。このように、三つの視点を組み合わせることで、ITインフラ運用保守における問題解決の質を飛躍的に向上させることができるのです。それは、単なる「点」としての技術課題ではなく、「線」や「面」としてのビジネス課題として捉え、より戦略的な対応を可能にするでしょう。

読み進めるうちに、きっとあなたの仕事への見方が変わり、具体的なアクションに繋がるヒントが見つかるはずです。このコラムが提供する洞察は、日々のルーティンワークを、より意味深く、やりがいのあるものに変えるきっかけとなることを願っています。

このコラムでは、ITインフラ運用保守が「動いて当たり前」と見なされがちな現状を俯瞰し、その裏にある真の価値、そして暗黙知・経験値の限界、さらにインフラ管理者が「ユーザーの仕事」を守るという視点について深掘りしていきます。日々の業務で「どうにもうまくいかないな」「なんだか評価されてない気がする」「このままだと、自分の技術も古くなっちゃうかも?」なんて感じている皆さんに、このコラムがこれからの業務をより「面白い!」と感じるためのヒントになれば、幸いです。

連載一覧

筆者紹介

1960年生まれ。

フリーランスエンジニア

情報処理学会ソフトウェア工学研究会メンバー

連想記憶メモリを卒業論文とした大学電子系学科を卒業。

国内コンピュータメーカーにて海外向けシステムのOSカーネルSEとアプリケーションSE、自動車メーカーにて生産工場のネットワーク企画から保守までの責任者、外資系SI企業の品質管理部門にてITIL,CMMI,COBITを応用した業務標準化に携わる。

合わせて30数年の経験を積んだのちにフリーランスとして独立し、運用業務の標準化推進や研修講師などに従事する。

80~90年代のUnix、Ethernetムーブメントをいち早くキャッチし、米カーネギーメロン大学や米イェール大学とも情報交換し、日本で最も早い時期でのスイッチングハブの導入も含めたメッシュ状ネットワーク整備を行うと共に、初期コストと運用コストをどのように回収するかの計画立案を繰り返し行い評価し、利益に繋がるネットワーキングという業務スタイルを整備した。

トライアルバイクとロックバンド演奏を趣味とし、自宅にリハーサルスタジオを作るほどの情熱を持っている。

コメント

投稿にはログインしてください